周伯文:无尽的前沿——AGI与科学的交叉口| WAIC 2025

- 2025-07-29 09:19:39

7月26日下午,2025世界人工智能大会(WAIC)科学前沿全体会议在上海举行。面向在座的人工智能研究者、各领域科学家以及顶尖科研机构负责人,上海人工智能实验室主任、首席科学家周伯文教授以《无尽的前沿:AGI与科学的交叉口》为题作主旨报告,报告指出时代赋予科学家双重机遇与使命:突破AGI基础理论,并以AGI撬动科学革命。他认为,AGI应该具备专业深度与泛化广度,并把去年提出“通专融合”路径的三层架构正式命名为 “SAGE”(Synergistic Architecture for Generalized Expertise)技术架构:基础模型层、融合协同层以及探索进化层三层并行、闭环反哺,使大模型在科学发现中由“工具”升维为“引擎”。他还介绍了全球领先的科学多模态大模型 Intern-S1,它是目前最强的开源多模态模型,同时具备多学科深思考能力。

他希望,在AGI与科学前沿交叉路口,能与全球理想主义者并肩前行,共探智能科学的未来。“我们这一代人正处于历史上前所未有的交叉口。随着人工智能水平不断提升,人工智能与科学交叉融合将带来哪些机遇?这是值得年轻一代深思的问题。”在此背景下,周伯文教授向全世界理想主义者发出倡议:让以“书生Intern大模型”为代表的先进人工智能,成为科学家的助手,成为全人类的助手!

以下为演讲全文。

破解AGI实现困境的多种探索

各位来宾下午好!欢迎大家出席科学前沿全体会议。我今天报告的主题是《无尽的前沿:AGI与科学的交叉口》。当前,我们正处于一个独特的时代——人工智能与科学探索同时展现出无尽的可能边界,当两者开始交汇,正激发出无限想象。把握这一历史性机遇,或将推动人类认知边界的突破。

有关AGI的讨论一直是业界焦点。还记得一年前的,在WAIC上,大家热烈地都在讨论Scaling Law和预训练,将之奉为圭臬。

过去一年,是否发生了新变化?去年年底,Ilya Sutskever 提出,训练大模型所依赖的数据不再增长,预训练时代即将终结。业界广泛讨论:Scaling Law以外,如何进一步探索智能极限?

国际上有多种观点,例如,英伟达CEO黄仁勋认为Scaling Law已经扩展到了单个阶段:从预训练到后训练再到Test-time Scaling(测试时间扩展)的“三幕论”——他的观点在硅谷得到了广泛认可;Geoffrey Hinton提出神经架构革新——他稍后会来到会场和大家见面;Yann LeCun提出世界模型构想;Demis Hassabis则主张交叉融合与强化学习路径。

这些关于AGI实现方法的探索路径,不尽相同,但并非相互排斥,而是从不同侧面揭示了通向终极智能的复杂性与可能性,也预示着未来AGI的最终形态很可能是多种技术路线的融合与创新。

借此机会,我也想和大家分享自己近十年来对AGI的思考收获与感悟。

以AGI为目标,以通专融合为路径,提出SAGE技术架构

2016年我开始思考通用人工智能,并提出狭义人工智能(ANI)、广义人工智能(ABI)以及通用人工智能(AGI)三个发展阶段。2022年,在大模型尚未爆发之际,我认为语言模型能够被独立提出,并且相信这是AGI非常重要的一步(此时ChatGPT尚未出现)。2023年,我提出下一代大模型操作系统应该是融合语言能力的工具平台,与现在的Agent不谋而合。

这些思考促使我又回到AGI本身的定义。很多人会用不同的角度定义AGI,我的定义其实很简单:AGI系统须同时具备卓越的专业能力、强大的推理能力与长链条思维能力,以及覆盖多领域的泛化能力——专业深度及泛化广度共同构成 AGI 的根本特征,要能力全面和专业精通两条腿走路。

回顾人工智能七十余年的发展历程,行业各方都在持续向此目标迈进,但是都无法解决通用性与泛化性难以兼得这一核心矛盾。大模型出现之前,研究多呈现专业性强而泛化不足的现象;大模型问世后,伴随“三幕论”的提出,以及长链推理技术的出现,其泛化能力得到显著提升,但每次切入新领域均需付出高昂的数据与计算成本。我们离AGI的红色顶点一直在往前走,但还没有看到曙光。

是否存在这样一种可能:如果通用和专业能力是AGI本质特征,能否从一开始设计这个路线的时候,就瞄准通用和专业能力的兼得去设计我们的思想。基于这一思考,实验室开始通过有组织的科研,把AGI能力映射至科学发现场景,让人工智能不再止于工具层面的革命,而是成为驱动科学范式革新的“革命的工具”。

去年的科学前沿全体会议上,我们提出了“通专融合”技术方案。与“三幕论”的线性推进不同,“通专融合”技术方案强调协同演进、同步发生,且对外部世界的探索进化需更高效率地回馈至基座模型。今年,我们把“通专融合”理念的技术路线正式命名为SAGE(Synergistic Architecture for Generalized Expertise,中文含义为“智者”)。SAGE分为三个层级:基础模型层、融合协同层和探索进化层。

基础模型层:对模型架构进行深度重构,探讨知识与推理的解耦与组合,以简洁机制实现长期记忆。

融合协同层:实现跨专业技能融合,通用与专用融合,多任务融合,并构建持续学习机制。

探索进化层:建立可泛化的评估与奖励机制,使模型在不同领域均可获得明确反馈,并具备通过具身交互对世界进行主动学习与仿真的能力。

今年以来,SAGE相关技术理念陆续被技术专家印证。5月24日,Hassabis指出“要推动下一代AGI,需要将通用模型与专业知识相结合”,对应了第一、第二层相关技术理念;本次会议上,Richard Sutton以《Welcome to the Era of Experience》为题演讲,提出AI正在从“人类数据时代”进入“经验时代”,对应了第二层持续学习机制和第三层与环境交互机制;4月10日,OpenAI研究员姚顺雨发布文章,指出AI下半场将聚焦问题定义与评估体系重构,对应了第三层可泛化评估和奖励机制。

基于SAGE技术方案,我们尝试从通专融合的角度,提出L1-L5五级AGI分类,每一级均有对应的专业水平要求。

不同于OpenAI场景广度优先的分级,我们更聚焦于能力深度,以专业能力量化达标为升级前提:

• L1级-对话(Chatbot):具备语言理解和智能交互能力,有限任务达到人类平均水平;

• L2级-推理(AI Coding):具备多模态涌现和数理推理等能力,代表任务达人类专业水平50%;

• L3级-专家(Agent、AI for Science):具备复杂任务规划执行、科学发现、运动控制等能力,代表领域达人类专业水平90%;

• L4级-大师(Architect):具备自主探索和学习能力、较强物理和具身智能,多数领域达人类专业水平99%;

• L5级-组织(Automation Enterprise):能够执行复杂组织任务,泛化和专业能力全面超越人类,可控可信智能涌现。

上海AI实验室在提升AI能力的同时也非常关注AI安全。对应上述5级专业能力,我们进一步提出了5级安全标准:L1级需实现价值对齐,L2级要求具备可干预的思维链,L3级需达到模仿反思水平,L4级应拥有演化反思能力,L5级则最终实现可信反思。通过专业能力与安全标准的协同推进,保障AGI在技术演进中始终维持可靠性与可控性的平衡。

AGI路线图:年度实践新进展

今天非常高兴能借这个机会,向大家汇报上海人工智能实验室在AGI路线图指引下的年度进展。

首先,是基础设施层,我们在着力打造开放共享、软硬件协同创新的数据、算力与训练基础设施,旨在解决数据供给、算力调度以及面向物理世界的基础设施构建等问题。其次,是中间的核心层。我们需要打造更强的通用和专业能力兼具的基础大模型,并坚持“内生安全”的原则。最后,是价值层。我们重点聚焦AI for Science相关科研与应用,也会联合其他产业及合作伙伴共探多元场景,但始终聚焦于根本科学问题。为了更好地布局AGI路线图,我们还同步打造了开放的社区和人才培养的体系以及评测体系。

接下来,我将分享我们在基础模型和AI for science领域的进展。

通专融合:开源领先的科学多模态模型,重构科研生产力

上海AI实验室今天将发布并开源『书生』科学多模态大模型Intern-S1。它具备多学科、多任务的深思考和多模态能力,是全能高手中的科学明星。

它是当之无愧的“全能高手”,作为当前最强的开源多模态模型,它的综合能力超越 InternVL3,Qwen2.5-VL 等最优开源项目。与众不同的是,它还富集多学科专业知识,重点强化了科学能力,在化学、材料、地球等多学科专业任务基准上超越了顶尖闭源模型Grok-4,是大模型里的“科学明星”。

同时,Intern-S1作为“通专融合”新范式的代表,通过大规模多任务强化学习齐头并进,在保持能力全面的同时实现多个专业的出类拔萃。

这正是我们特别值得骄傲的:以一个通用模型,实现了世界领先的多模态、深思考能力;在通用能力与科学能力二维评测中,Intern-S1领跑所有参与评测的开源模型(紫色标注);在全模态性能对比中,Intern-S1的科学能力超越Claude、GPT系列等全部闭源模型。

在多学科专业任务上,多个学科超越Grok-4等主流顶级闭源模型。数学、物理、化学、材料、生命、地球等学科都是它的优势学科。它不仅在数学、物理上获得国际奥赛级的水平,在化学任务上的表现甚至超越Grok-4所代表的博士以上水平;在围棋方面,它具备专业棋手水准;在生命、地球等学科方面都得到良好的落地应用。

模型背后的“黑科技”是什么?这里我要重点给大家介绍Intern·Bootcamp,大家可以理解为这是一个大模型“加速训练营”,通过对评价建模,与大模型进行交互并提供反馈,从而使大模型持续进化,获得解决复杂推理任务的能力。其“训练即评测、评测即体验”的闭环设计,实现了“体验即进化”。当Richard Sutton于四月提出类似理念时,我们已发布了基于Intern·Bootcamp升级的书生·思客(Intern·Thinker)大模型,率先完成验证。

Intern·Bootcamp的诞生,还为大模型商业化落地模式提供了一条新的可行路径:用户只需掌握评估标准,即可通过它构建个人专属的专业大模型,且拥有大模型的所有权。通过SAGE技术方案,大模型成为了能棋书画、多才多艺的科学“书生”,不仅数理精通,还会工业设计、懂美学鉴赏,通晓下棋与探索科学发现——好比古代的士大夫精通六艺一样。

革命的工具:推动科研范式变革

回到科学的前沿,我们今天非常荣幸邀请到众多不同学科的科学家们来到会场。

2023年初,《Nature》刊载的一篇文章指出,过去七十年科学领域重大发现速度在快速下降。我在2023-2024年的相关报告中,也分析过这一现象。彼得·蒂尔还提出一个更大胆的说法:从上世纪七十年代以来,科学领域就没有特别重大的进步,飞机的速度几十年来并未提速,阿尔茨海默症依然无药可解……但另一方面,Hinton、Sutton等专家都指出,智能能力在持续增强。

一方面是科学发展面临瓶颈,另一方面是智能技术的飞速进步,我们这一代人已经站在历史上从未有过的交叉路口—— 迈向下一步,科学能力作为通用智能的核心,是否正指引着一个时不我待的巨大机遇?

在这个充满想象力的未来图景中,上海人工智能实验室联合国内顶尖科研力量,利用“书生”通专融合大模型体系已经进行了一系列验证……

靶标发现是药物研发源头活水,其治疗潜力和可转化性的高低,决定了后续漫长研发周期与高昂投入的最终成败。在过去,一个靶点的发现需要耗费至少数年的时间,与数不尽的人力经济耗费。

而AGI与科学研究是交汇,让一切变得不同。我们和临港实验室、上交大、复旦大学、MIT等研究机构紧密协作合作,仅两个月就实现了两个癌症新靶点的发现验证,一个是新型肝癌靶点GRP160,一个是新型结肠癌靶点ARG2,并且已经获得临床样本、类器官、人源化动物实验的真实验证。肝细胞癌的5年生存率仅12%,结直肠癌是全球第三大常见癌症、第二大癌症死因。靶点发现从数年到两个月的进步,是守护全世界人类的生命安全的重要一步。

另一个化学反应方面的突破同样令人振奋。钯催化偶联反是现代有机合成中构建碳-碳键和碳-杂原子键最强大、应用最广泛的工具之一,几乎渗透到了所有需要复杂有机分子的高科技领域,从药物研发制药到高分子化学…… 然而,核心的Pd催化剂价格昂贵,对经济造成了巨大压力。我们联合同济大学的科研团队,基于 Intern-S1,把催化剂使用量在初始论就降到了1/10,产率从20%提高96%。

以上仅是我们在AI for Science方向携手合作伙伴探索的两个例子。

除了基础模型层面的突破,我们还跑通了科研全链路,成功地把基础模型和科学发现的流程打通,推出了“书生”科学发现平台Intern-Discovery。这就像为科学家团队提供了一个专业助理(Intern)团队,好像让100个、1000个 Intern帮科学家做科研。

“书生”科学发现平台就像是一个一站式的干湿结合AI实验室,模型共享、数据互通、设施互连,从数据到算力一应俱全,多智能体专业协同—— 把科研的软硬件准备工作充分做好,尤其适合安心科研的科学家,在这里一站式跑完从假设提出到实验验证的完整科研流程。平台目前提供覆盖六大学科领域的200余个科学发现智能体,整合了50家顶尖科研机构的专业数据,集成了200多个科学数据集。我们还创新推出科学智能上下文协议,可以帮助科学家接入百余种厂商设备标准接口。今天我们将正式发布Intern-Discovery,以及基于这一平台,上海人工智能实验室与合肥实验室、临港实验室、广州实验室、崖州湾实验室等顶尖科研机构、企业打造的十项科学智能联合创新成果。

安全可信:洞悉风险,构筑AI新防线

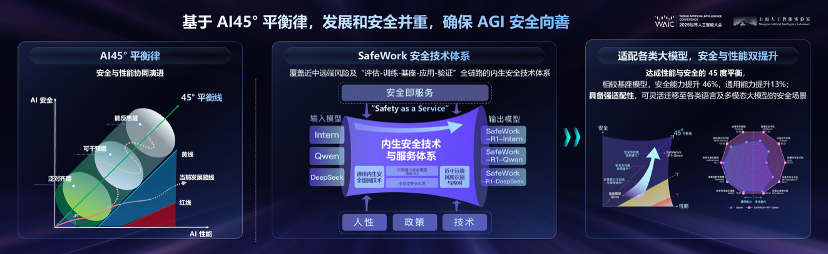

WAIC 2025开幕式上,很多国家政要都提到了安全的重要性。去年世界人工智能大会期间,上海人工智能实验室提出要统筹AI的发展和安全,提出“AI-45°平衡律”,通过安全与性能的内生平衡,使AI的安全不再是事后的“补丁”,而是内置的“基因”。

坦率讲,过去一年来我们取得了非常多的进展。但也愈发认识到传统AI安全方法的局限,不管是价值对齐还是红蓝对抗,都只能在短期解决人工智能的安全问题。在面对Geoffrey Hinton今天上午讲到的长期风险,特别是管理可能超越人类智能的智能体时,这些方法显得力不从心。因此,我们要转向“内生安全”的新思路。

“AI-45°平衡律”给我们带来的思考是:从“Make AI Safe”到“Make Safe AI”的范式转变。前者是后置性的安全补丁,缺乏敏捷性和韧性;后者则强调安全的内生性和原生性。基于这一思考,我们打造了SafeWork安全技术栈,它采用与模型本身无关的安全架构设计,不仅能为『书生』大模型提供安全加固,同样适用于千问、DeepSeek等其他主流模型。实测数据显示,经过SafeWork安全技术栈加固后,模型安全能力可提升46%,通用推理能力可提升13%,实现了安全与性能的协同提升。同时,我们还提出了 “安全即服务”(Safety as Service)的理念。这一理念的提出,源于一个重要发现:在AI安全领域,攻击或越狱的成本远低于防御和提升模型安全性的成本。基于这一现实困境,“安全即服务” 理念的提出,将是破解安全难题,推动产业健康发展的关键一步。

开放共享:加速物理智能跃迁

下一代的人工智能计算系统和基础设施也非常重要,这需要思考模型架构、模型系统和硬件并行训练系统之间的协同创新。因此,我们提出了软硬件协同设计(Co-Design)的理念。全国智算中心大规模兴建,但存在建设分散、采购芯片代次差异大、算力资源碎片化等问题,难以灵活、低成本的获取大算力。我们推出DeepLink超大规模跨域混训技术方案,支持千公里多智算中心跨域长稳混训千亿参数大模型,为智能时代筑牢核心技术根基。

在此基础上,我们近期与联通合作,跨越1500公里连接了上海和济南之间的智算中心,完成千亿参数大模型混训,等效算力达单芯片单集群算力的95%以上;与中国电信息壤算网合作,实现了北京、上海与贵州等多地智算中心的互联和大模型混训。

同时,我们也在具身物理智能领域打造基础设施,发布了『书生』具身全栈引擎Intern-Robotics,这里面包括基于世界模型的仿真引擎,基于仿真引擎的大量生成合成数据的数据引擎,并融合合成数据和真实数据,完成高效具身智能大模型训练的训测引擎,一站式破解具身智能从数据、训练到实际应用的全链条难题,推动具身大脑从 “碎片化开发” 迈向 “全栈化量产”时代。上海AI实验室还同步启动“具身智能光合计划”,加速智能机器人技术的突破和应用落地。目前该计划已吸引了智元机器人、宇树科技、银河通用、国地共建人形机器人创新中心等首批15家企业机构加入。

在AI领域,评测也非常重要。鉴于人类数据日益枯竭,未来模型训练、评测与使用将走向一体化。在这个理念下,我们推出全新升级的人工智能开放评测体系司南OpenCompass,从大模型评测扩展至AI计算系统、具身智能、安全可信及垂类行业应用等五大领域,构建起“五位一体”的全景评估范式,覆盖从底层算力到上层智能的全链路关键能力,为行业提供一站式、全景化的能力刻度。

众行远,探索AGI无尽前沿

回到主题,我们当前站在站在AI与科学的交叉口,探索无尽的前沿。AGI很可能在我们这一代实现,面对在座的科学家群体,我感到前所未有的历史使命与机遇。使命在于,我们如何Think Bold,Contribute Big,充分发挥更具大局观的战略思考力,以推动AGI的前沿?机遇在于,站在AGI的肩膀上,科学家们可以从具体问题的琐碎中摆脱出来,以更好的问题定义能力和科学品味,突破性大创新变得不那么遥不可及了。

这个交叉路口把AI与科学两个人群连接在一起,如何形成一个更紧密的人才科学社区,让两类人群一起探索“AGI+科学”的无尽前沿?上海人工智能实验室发起了明珠湖会议、星河论坛等学术活动,鼓励有志于挑战科学边界的科学家发现问题、提出问题,并结合实验室在人工智能领域的创新支持机制,帮助他们将前沿创新想法落地为可实施的技术方案。另一方面,为了促进人工智能和科学的深度结合,上海人工智能实验室发起了“AI4S攀登者行动计划”,为入选的“攀登者”们提供模型、数据、平台等资源支撑,与科学家携手共攀科学和AGI的高峰。我们一期已经收获500个首批提案,今天我讲述的不少合作案例也是攀登者行动计划的成果。呼吁大家加入我们第二期计划!

上海人工智能实验室的模型叫做“书生”,是因为我们非常欣赏中国传统知识分子,“书生”代表的是一代代理想主义者的群像。科技进步的英雄是群像,更是一代代前仆后继的理想担当者。上海人工智能实验室不仅希望成为全世界顶尖的人工智能实验室,更希望成为一代又一代人挥洒青春和理想的地方,与全世界理想主义者携手前行。我看到在座的各位科学家,我想到奥地利作家茨威格的《人类群星闪耀时》,恰能为当下做个注解——现在正是一个理想照耀中国的时刻。

谢谢大家!

实验室在WAIC 2025期间推出短片《因为热AI,所以年轻》,以此向推动AI及科学前沿突破的同行者致敬。

扫码添加微信

扫码添加微信

- 点赞 (0)

-

分享

微信扫一扫

-

加入群聊

扫码加入群聊

扫码加入群聊