前沿智汇 创启未来:科学前沿全体会议圆满举办 | WAIC 2025

- 2025-07-26 23:57:51

Shanghai AI Lab

2025年7月26日下午,2025 WAIC科学前沿全体会议(Plenary Session · Scientific Frontier)在上海市徐汇举行。本届会议以“前沿智汇 创启未来”为主题,聚焦通用人工智能(AGI)与科学智能的前沿突破,汇聚全球人工智能领域顶尖科学家与技术领军人物,围绕人工智能与基础科学的深度融合展开高水平交流,发布系列创新成果,全面展现AI重塑科研范式与引领未来变革的澎湃动能。

本次会议由世界人工智能大会组委会主办,上海人工智能实验室(上海AI实验室)、上海市徐汇区人民政府、全球高校人工智能学术联盟联合承办,上海市徐汇区新型工业化推进办公室、上海市徐汇区科学技术委员会、上海西岸开发(集团)有限公司协办。

科技部副部长龙腾,上海市副市长刘多,中国气候变化事务特使、联合国原副秘书长刘振民,联合国助理秘书长、首席信息技术官Bernardo Mariano Joaquim Junior出席会议并致辞。中国可持续发展研究会理事长、十四届全国政协委员、科技部原副部长李萌,科技部副秘书长、六司司长苗鸿,上海市科技工作党委书记徐枫,科技部一司副司长康相武,上海市人民政府副秘书长夏科家,中国工程院院士、苏州实验室主任徐南平,中国科学院院士、昌平实验室主任谢晓亮,美国国家工程院院士、上海创新药物研发中心主任孙勇奎,上海AI实验室主任、首席科学家周伯文出席会议。中国新一代人工智能发展战略研究院执行院长龚克主持大会。

双奖得主Hinton、图灵奖得主Sutton与中国学者共话AI前沿

2024年诺贝尔奖得主、2018年图灵奖得主、加拿大多伦多大学计算机科学名誉教授Geoffrey Hinton现场出席本次会议,与上海人工智能实验室主任、首席科学家周伯文教授开展了一场浓缩高密度智慧的尖峰对话——这是Hinton此次中国行程里唯一一场面向AI和科学前沿研究者的公开对话活动。

在对话中,Hinton分享了创新想法,也给年轻的科学家们提出建议。关于“如何看待用AI推动科学进步”的话题,Hinton认为人工智能对科学的帮助是显而易见的,并以AlphaFold和“风乌”气象大模型为例证明这一观点。Hinton还鼓励年轻人要寻找那些“所有人都可能做错”的领域,“永远不该轻易放弃新思路,除非自己真正理解它为何行不通”。

2024年图灵奖得主、阿尔伯塔大学计算机科学系教授Richard Sutton通过远程连线,以《Welcome to the Era of Experience》为题分享了里程碑式观点:AI正在离开“人类数据时代”,踏入“经验驱动时代”。当静态语料逼近极限,未来的核心数据只能来自智能体与环境的实时交互、持续试错和闭环更新。AlphaGo的“第37手”已证明,真正颠覆性的策略只能诞生于自我生成的经验,而非人类先验。

无尽的前沿:探索AGI×Science的深度融合

上海人工智能实验室主任、首席科学家周伯文在题为《无尽的前沿:AGI与科学的交叉口》的主旨报告中指出,人类正站在AGI与科学前沿交叉的历史性机遇期。他认为AGI应该具备专业深度与泛化广度,并在“通专融合”技术路线的基础上提出 “SAGE ”(Synergistic Architecture for Generalized Expertise)框架:基础模型层、融合协同层以及探索进化层三层并行、闭环反哺,使大模型在科学发现中由“工具”升维为“引擎”。

面向全球,上海AI实验室发挥“连接器”“放大器”“加速器”作用,在今年年初启动“AI4S攀登者行动计划”,面向“攀登者”开放模型、算力、数据、平台与评测体系,并以明珠湖会议、星河论坛为重要场景打造科学社区,推动战略科学家“群体涌现”。周伯文强调,时代赋予科学家双重机遇与使命:突破 AGI 基础理论,并以 AGI 撬动科学革命;他呼吁,在AGI与科学前沿交叉路口,希望有更多年轻的科学家加入上海AI实验室,与全球理想主义者并肩前行,共探智能科学的未来。

前沿创新成果发布,多主线全方位突破

会上,上海AI实验室发布一系列创新科研成果,从通专融合基础大模型,到一站式科学发现平台,从推动具身大脑工业化量产的技术引擎,到保障性能与安全同步演进的技术栈,从实现千公里训千亿大模型的的算力基座,到高质量AI-Ready精标数据平台……上海AI实验室实现了多主线全方位突破。

通专融合:更强大的开源科学多模态模型,重构科研生产力

上海AI实验室持续深入研究以“通专融合”的方法实现AGI,不仅提出了完整的AGI实现路径,更创新性地从应用价值出发,探索更高效发挥AGI潜力的场景与方法。

会上,上海AI实验室发布并开源『书生』科学多模态大模型Intern-S1。在科学发现过程中,传统的单一模态分析往往难以全面捕捉复杂现象,尤其是在跨学科领域的深度探索中更加显著。Intern-S1融合了书生大模型家族的优势,在同一模型内实现了语言和多模态性能的高水平均衡发展,并富集多学科专业知识,重点强化了科学能力,为首个融合专业科学能力的开源通用模型,其综合性能为当前开源多模态大模型中最优。

Intern-S1首创“跨模态科学解析引擎”,在化学、材料、地球等多学科专业任务基准上超越了顶尖闭源模型Grok-4。在多模态综合能力方面,Intern-S1同样表现亮眼,全面领先InternVL3、Qwen2.5-VL等主流开源模型,堪称“全能高手”中的“科学明星”。

革命的工具:推动科研范式变革

为了促进研究者、研究工具和研究对象相互作用、协同演进,进一步推动科研范式变革,上海AI实验室正致力于以“通专融合”路径,为推动科学发现等重要任务提供“革命的工具”。

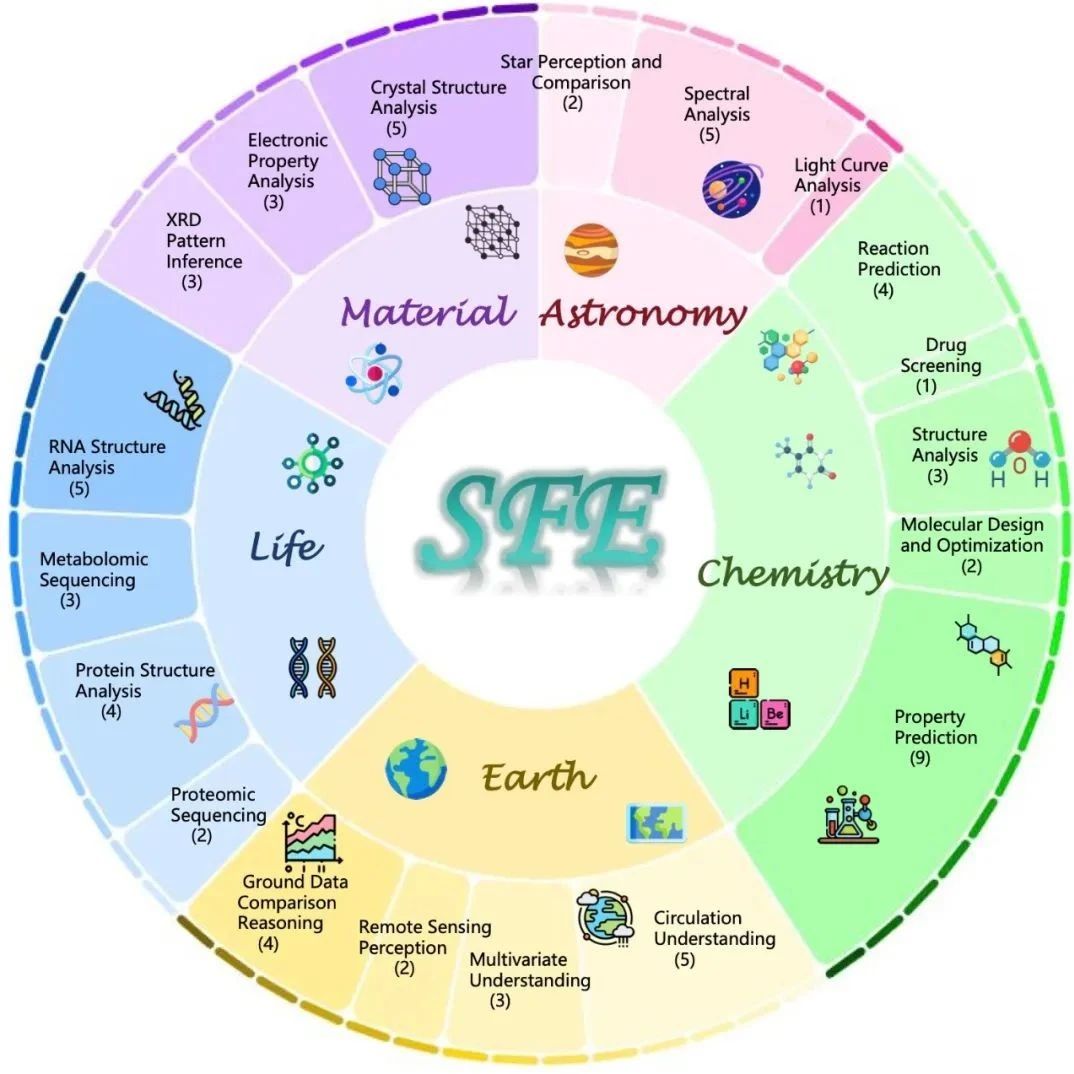

基于Intern-S1及一系列创新成果,上海AI实验室打造了『书生』科学发现平台Intern-Discovery。平台整合了专业智能体、海量科研数据及实验设备,能为全球研究者提供从假设到验证的一站式科研支撑。Intern-Discovery搭载了200余个跨学科智能体,覆盖物理、化学、生物等六大领域,支持低代码开发,助力科研流程智能化。同时,平台中开设了“科学数据广场”,开放50家顶尖机构的200余个PB级权威数据集,有效打破数据孤岛瓶颈,实现了高效建模分析。通过科学智能上下文协议(SCP),平台可连接百余种实验设备,支持远程协同实验与实时数据分析,显著提升科研效率。目前平台已开放全球试用申请,未来将持续扩展学科覆盖与资源规模,加速科学发现向规模化创新迈进。

上海AI实验室与顶尖科研机构及企业紧密协同,并肩探索以AI驱动突破科学边界。会上,上海AI实验室联合多家顶尖科研机构及领军企业,发布十项突破性科学智能联合创新成果,覆盖量子计算、生命科学、材料科学、地球科学、深空天文等多个关键领域。

会上发布的十项#与书生共创#科学智能联合创新成果包括:

• 联合中国科学技术大学、合肥实验室,发布全球首个基于人工智能的量子计算中性原子排布算法,为量子计算机走向实际应用扫清关键障碍;

• 联合临港实验室,发布虚拟生物学家“元生”OriGene,以AI驱动的全流程癌症治疗靶点发现新方法;

• 联合广州实验室,发布全球首个单细胞DNA甲基化基础模型scDNAm-GPT,仅基于血液即可早期检测多种癌症和呼吸疾病;

• 联合崖州湾实验室、中国农业大学,发布丰登育种大模型及应用,确立并验证大模型育种技术路线;

• 联合中国科学院大气物理研究所、中国气象科学研究院,发布AI地球科学家智能体系统EarthLink,自动分析海量地球科学数据,助力科学家专注想法验证,加速科研创新;

• 联合中国科学院物理研究所、中国科学院凝聚态物质科学数据中心,发布凝聚态物质科学全栈式智能科学发现系统,首次实现AI预测的铜基超导材料新组分在强磁场下的临界电流密度达到实用级商业产品标准,为加速超导新材料研发提供了新的路径;

• 联合中国极地研究中心,发布面向多碎片目标的人工智能跟踪系统,高效实时追踪太空多碎片;

• 联合同济大学,发布化学反应优化多智能体ChemBOMAS,将化学反应效率提升10倍;

• 联合上海交通大学医学院附属瑞金医院、复旦大学,发布RNA病毒语言模型Viracle,为全世界预防控制下一次传染病大流行提供科技支撑;

• 联合中国商飞上海飞机设计研究院、上海交通大学,发布三维飞行器生成智能体,高效简化飞行器研发流程。

开放共享:加速物理智能跃迁

人工智能关键领域技术的开放共享对科技创新、产业发展和社会进步具有深远影响。具身智能作为AI与物理世界交互的关键技术,其开放共享将加速技术突破与创新。

会上,上海人工智能实验室(上海AI实验室)发布『书生』具身全栈引擎 Intern-Robotics,并面向全球开发者开放,旨在一站式破解具身智能从数据、训练到实际应用的全链条难题,推动具身大脑从 “碎片化开发” 迈向 “全栈化量产”时代。

Intern-Robotics通过仿真、数据、训测三大引擎,实现了多项创新突破。一脑多形:实现开发一套模型,即可适配10余种机器人形态;虚实贯通:融合真机实采与虚拟合成数据,数采成本相比前代方案进一步降至0.06%;训测一体:全任务工具链,一键启动模型训练,快速部署具身大脑开发。

上海AI实验室同步启动“具身智能光合计划”,以实验室平台为支撑,赋能机器人实训场、机器人企业、开发者社区,共同推动创新技术突破“工业红线”,加速数字智能向物理智能迈进。

算力作为人工智能时代核心生产力,其开放共享同样意义重大。实验室发布DeepLink超大规模跨域混训技术方案,实现了千公里多智算中心跨域长稳混训千亿参数大模型,并通过“云边端训推一体化”为具身智能等关键领域提供低成本、高效率、低时延、高可靠、强泛化的软硬件协同解决方案,推动AGI从数字智能向物理智能跨越。

会上,IEEE AI芯片国际标准工作组成立,周伯文担任工作组主席。上海AI实验室主任助理石伯明表示,工作组接下来将围绕AI芯片,制定算力规范、异构互联、软硬件协同等国际标准,为全球算力技术融合、协同发展筑牢标准根基。

安全可信:洞悉风险,构筑AI新防线

基于AI性能与安全同步演进的“AI-45°平衡律”,上海AI实验室在会上发布了应对人工智能全生命周期风险的SafeWork安全技术栈,推动行业从“让人工智能变得安全”(Make AI Safe)迈向“打造安全的人工智能”(Make Safe AI),支撑人工智能朝着有益、安全、公平方向健康有序发展。

SafeWork安全技术栈对AI风险形成“评估-训练-基座-应用-验证“的“五位一体”闭环式管理。核心模块包括:多模态大模型的安全推理训练加速器SafeWork-T1,面向多模态大模型打造的安全推理训练平台,专注于提升训练效率、保障推理可信,并支持跨领域快速迁移;通用的内生安全框架及更安全更聪明的基座模型SafeWork-R1,能灵活适配各种大模型,让AI更懂“安全”、更会“自省”;清洁能源安全可信基座模型SafeWork-E1 ,将领域安全标准与行业价值观注入模型基因,为大模型在能源领域高价值场景的广泛应用构筑坚实安全屏障;前沿AI风险管理框架及实践报告SafeWork-F1,首创“黄红线”双阈值体系,为前沿人工智能开发者提供全面的风险管理指南及实践方案;自动形式化验证系统SafeWork-V1,构建数学上可证明的人工智能安全保障系统,保障电网、交通、能源、金融等关键行业软件的高安全性。

会上,中国科学技术信息研究所研究员李修全发布《2025年全球人工智能创新指数》,从基础支撑、资源与环境、国际合作交流等五大维度出发,构建了三级指标体系,共39项评价指标,对全球46个国家的人工智能创新发展和治理情况进行了量化评估。

多维对话:科学交叉与智能演进的深度碰撞

在“科学与人工智能的前沿交叉”圆桌讨论上,由上海AI实验室主任助理、领军科学家乔宇主持,上海创新药物研发中心主任、美国国家工程院院士孙勇奎,中国科学院院士、清华大学教授胡事民,合肥实验室副主任、杰出研究员罗毅,广州实验室副主任、研究员陈新文,崖州湾实验室副主任、首席科学家陈凡围绕“AI for Science的跨界协同挑战”这一核心议题,就如何突破传统学科藩篱、构建智能驱动的科研新生态展开深度对话。

在题为“从数字智能走向物理智能”的圆桌讨论中,由上海AI实验室领军科学家、香港中文大学人工智能交叉学科研究所所长林达华主持,Sand.ai创始人兼CEO曹越,上海AI实验室青年研究员崔淦渠、青年科学家何聪辉,普林斯顿大学研究员、北京大学博士杨灵,清华大学助理教授、上海期智研究院PI科学家弋力,卡内基梅隆大学博士、Google DeepMind高级研究科学家于力军就如何突破数字比特的虚拟边界、实现AI在物理世界的真实赋能进行深入探讨。

WAIC 2025科学前沿全体会议搭建了一个开放的交流平台,与会者共同倾听了中外顶尖专家观点分享,见证了多项重大科研成果集中首发,也在跨学科对话中进一步拓展了关于人工智能的想象空间。

未来,上海人工智能实验室将继续采取有组织科研与原创探索深度融合的研究范式,开展前瞻性、基础性重大科学问题研究和关键核心技术攻关,与各界携手共同推进实现AGI。

扫码添加微信

扫码添加微信

- 点赞 (0)

-

分享

微信扫一扫

-

加入群聊

扫码加入群聊

扫码加入群聊