分享一个开源深度研究框架:DeepResearch Eco递归式工作流的设计与应用

- 2025-07-20 23:10:42

全文约 2800 字,预计阅读时间 6 分钟

几个月前我们分享了如何基于 langchain 和 ollama 打造一个属于自己的简易 DeepResearch 助手。但其难以控制研究的深度和广度。今天我们来分享由德国 TIB 莱布尼茨信息中心与汉诺威大学的研究团队联合开发了一种名为 DeepResearchEco 的递归式 AI 驱动科研开源框架。

该框架基于大语言模型(LLM),通过参数化的深度与广度控制,实现了对生态学研究问题的自动化深度合成,极大地提升了文献整合效率,甚至在某些情况下接近专家级的分析能力。

论文链接:https://arxiv.org/pdf/2507.10522

开源地址:https://github.com/sciknoworg/deep-research

DeepResearchEco的设计理念:递归探索,深度与广度兼备

DeepResearchEco的核心设计思想源于对传统检索增强生成(RAG)方法的反思。当前大多数AI辅助科研系统采用的是“检索-生成”流水线,即先检索相关文献,再生成回答。然而,这种方式往往缺乏对问题的深度挖掘和多角度探索,容易导致信息整合的局限性。

DeepResearchEco 则采用了递归式多智能体架构,通过设置“深度”和“广度”两个参数,控制探索的精细程度与覆盖范围。深度参数决定了系统在单个研究问题上可以递归探索的层次,而广度参数则控制了在每一层中生成的搜索子问题数量。这种设计使得系统能够在广度探索与深度挖掘之间取得平衡,既不会遗漏关键信息,也不会陷入细节的泥潭。

在实际运行过程中,DeepResearchEco 通过四个子智能体(sub-agent)协同工作:生成搜索查询、执行搜索、结果总结与报告生成。每个步骤都由LLM驱动,并通过递归机制不断优化搜索策略,逐步深入问题核心,最终生成结构化、信息密度高的科学报告。

如图1所示,整个流程从用户提出研究问题开始,系统会根据设定的深度与广度参数,生成多个搜索子问题,调用搜索引擎获取相关文献,再通过LLM进行总结与提炼,最后生成完整的Markdown格式报告。

创新点:透明、可控、可扩展的AI科研流程

DeepResearchEco 的创新性体现在多个方面:

递归式探索机制:不同于传统的一次性检索生成,DeepResearchEco 采用递归结构,能够在探索过程中不断细化问题,逐步深入,形成“广度优先”与“深度优先”相结合的搜索策略。 参数化控制:通过深度与广度两个参数,用户可以灵活控制系统的探索方向。高深度设置适用于需要深入机制分析的问题,而高广度设置则适用于需要跨地域、跨学科整合的场景。 中间推理步骤的可视化:系统不仅生成最终报告,还保留了每一步的搜索子问题、学习成果与后续问题,增强了推理过程的透明度,便于研究人员追溯与验证。 多模型支持与评估体系:DeepResearchEco 支持多种LLM模型(如GPT-3.5和GPT-3.5-mini),并通过ROUGE、BERTScore、WMD等多种评估指标衡量报告质量,确保结果的科学性与可靠性。

实验方法:从问题定义到评估体系的完整闭环

(一)DeepResearchEco 的工作流程

该系统的核心是一个四步循环的 “智能代理” 工作流程,具体如下:

生成搜索引擎查询:系统会把用户提供的研究问题巧妙转化为适合搜索引擎的子问题。例如,若研究问题是 “入侵物种如何影响草原生态”,它会将其细化成更具针对性的搜索词,像 “入侵物种对草原植物多样性的影响机制”“入侵物种改变草原土壤养分的途径” 等,从而使搜索结果更精准、更贴合研究需求,就好比为大海捞针找到了精确的坐标。 检索文献:此步骤中,DeepResearchEco 会调用学术数据库(如 ORKG Ask,其涵盖了 8000 万 + 论文,宛如一座庞大的知识宝库)或网页搜索工具(Firecrawl),广泛搜罗相关文献。它能在海量的信息海洋中,快速筛选出与研究问题相关的资料,极大地节省了科研人员手动检索文献的时间和精力。 总结与提炼:从检索到的文献里,系统会精准提取关键发现(“learnings”),并生成新的跟进问题,为下一轮探索筑牢基础。例如,在研究 “某种新农药对农田生态系统的影响” 时,它可能从一篇文献中提取到 “该农药会导致农田害虫数量短期内大幅下降” 这一关键信息,同时生成新问题 “害虫数量下降后,对以害虫为食的鸟类种群数量有何影响”,如此不断深入挖掘,让研究逐步走向纵深。 生成报告:系统会将所有积累的信息精心整合成一篇结构化的报告,报告中还贴心地包含来源链接,方便科研人员随时追溯信息的源头,确保研究的可靠性和可重复性,就像为科研人员打造了一条清晰的研究路径。

这个过程会依据用户设定的深度参数重复多次,每一轮都以前一轮的结果为优化起点,恰似科研人员在实际研究中反复查阅文献、不断深化理解的过程,一步一个脚印,逐步逼近问题的核心。

(二)评估指标的设置

为了验证DeepResearchEco 的有效性,研究团队在49个生态学研究问题上进行了系统实验。这些问题涵盖了生态学的多个子领域,如草甸管理、入侵物种控制、微生物生态学、授粉生态学等,既有探索性问题,也有假设生成与证据整合类问题。

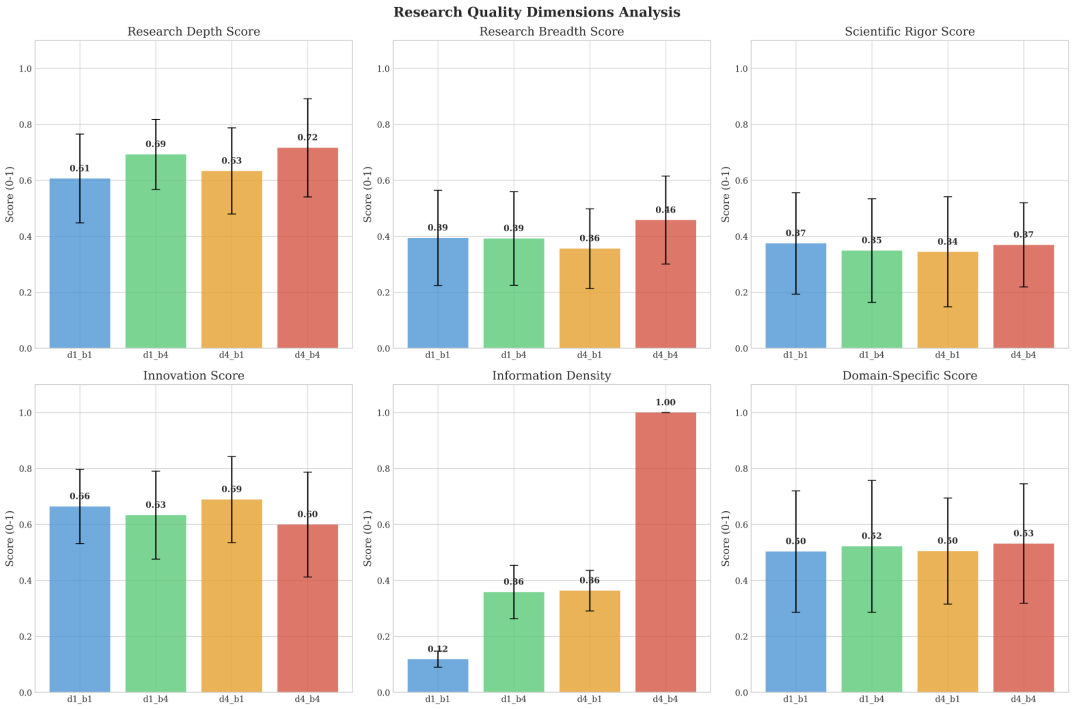

实验采用了两种LLM模型(GPT-3.5与GPT-3.5-mini),并设置了四种深度与广度组合(d=1或4,b=1或4,d 代表深度,b 代表广度),共生成196份结构化报告。每份报告都包含研究问题、学习成果、引用文献与最终分析结论。

为了评估报告质量,研究团队设置了多维度的评估指标。在文献整合方面,统计不同深度和广度参数设置下,系统整合的文献数量,以此衡量其信息收集的全面程度;在分析质量上,从 “生态机制理解”“因果推理”“区域多样性” 等多个关键维度进行打分,判断系统对生态学问题分析的深入程度和准确性;同时,还考量了信息密度,即每 1000 字报告中整合的文献数量,以此评估报告内容的精炼程度和信息量大小。通过这些细致且全面的评估指标,能够更精准地洞察 DeepResearchEco 在不同方面的表现。

实验结果:深度与广度双重提升带来合成质量飞跃

实验结果显示,DeepResearchEco 在深度与广度参数的双重提升下,展现出显著优于低参数配置的表现。

在信息整合方面,高深度(d=4)与高广度(b=4)配置的报告平均整合了192.9个文献来源,是低参数配置(d=1,b=1)的21.2倍。这意味着系统在不显著增加内容长度的前提下,大幅提升了信息密度,实现了每千字整合14.9个来源的效率提升。

在质量评估方面,高参数配置的报告在领域质量、科学严谨性与信息密度三个维度上均显著优于低参数配置。例如,在生态学机制理解方面,高深度配置的报告中包含的机制术语数量是低深度配置的3倍以上;在时间精度方面,高深度配置能够提供更精确的时间阈值(如“5-6年”、“≥10年”),而低深度配置多使用模糊表达(如“长期”、“数年”)。

此外,高广度配置的报告在地理覆盖与方法多样性方面表现突出。低广度配置平均仅涵盖3.7个地理区域,而高广度配置则扩展至4.9个区域,涵盖了北美、欧洲、亚洲与澳大利亚等多个大洲。在管理干预方法方面,高广度配置平均整合了3.2种不同方法,如化学控制、机械清除、生物放牧与水文调控等,而低广度配置仅整合了2.6种方法。

这些结果表明,DeepResearchEco 不仅提升了文献整合的效率,还在科学性、严谨性与实用性方面实现了显著突破。

总结

DeepResearchEco 通过递归探索机制实现了对复杂生态学问题的深度与广度双重挖掘。实验结果表明,该系统在文献整合效率、信息密度、科学严谨性与领域质量等多个方面均优于传统方法,甚至在某些配置下接近专家级的分析能力。

未来,研究团队计划将DeepResearchEco 推广至更多学科领域,如材料科学与社会科学,并进一步优化系统以支持交互式反馈与多模态合成(如图表与表格)。此外,他们还设想构建多智能体协同科研流程,使多个AI智能体共同探索不同子课题,实现跨团队、跨学科的知识整合。

对于生态学研究者而言,DeepResearchEco 不仅是一个工具,更是一种全新的科研范式。它将帮助研究人员从繁琐的文献整理中解放出来,专注于问题的本质与创新的探索,从而推动生态学研究迈向更高效、更智能的新时代。

开源地址:https://github.com/sciknoworg/deep-research

论文地址:https://arxiv.org/abs/2507.10522

-- 完 --

机智流推荐阅读:

1. 突破传统交互!滑铁卢大学研发 NeuralOS,让神经网络能靠“画”模拟操作系统界面

2. 发个福利,可以免费领WAIC2025(世界人工智能大会·上海)单日门票

3. 刚刚,ICML 2025 杰出论文揭晓!万中选八,AI安全的头等大事竟然是...打工人的饭碗?

4. ICML 2025 强化学习 RL 方向Oral论文盘点

cc | 大模型技术交流群 hf | HuggingFace 高赞论文分享群 具身 | 具身智能交流群 硬件 | AI 硬件交流群 智能体 | Agent 技术交流群

扫码添加微信

扫码添加微信

- 点赞 0

-

分享

微信扫一扫

-

加入群聊

扫码加入群聊

扫码加入群聊