英伟达H20解禁:特朗普“去监管化”与遏华政策的双重转向【AI战略洞察】

- 2025-07-17 22:59:37

点击蓝字

关注我们

2025年7月,全球AI战略格局再度迎来一次重大震荡。上周,美国总统特朗普与英伟达CEO黄仁勋在白宫会晤后,英伟达迅速宣布恢复对华销售一度被禁的“特供版”AI芯片H20。此举不仅是对拜登政府时期严苛出口管制政策的颠覆性逆转,更是一个标志性事件,体现了特朗普第二任期内AI战略的根本性转向:对内推行激进的“去监管化”,为本土技术巨头松绑;对外则从“全面技术封锁”转变为一套更具交易性、联盟化和精准化的“安全化遏制”新范式。

正如美国财政部半导体事务负责人贝森特在7月17日接受彭博采访时所言,“H20解禁本身就是日内瓦和伦敦谈判中的一枚‘筹码’”——这一说法将单纯的产业政策调整,直接提升为大国贸易谈判的核心议题。同时,商务部长卢特尼克进一步透露,特朗普政府此次仅放行“第四代”降频芯片,以确保既能打击国产替代,又能稳固美国技术生态。

这一双重转向的核心逻辑在于,通过放松国内监管,最大限度地释放市场活力,加速美国AI技术迭代,确保其在全球的绝对领先地位;同时,以诸如AI芯片的核心技术和盟友体系为筹码,对中国实行“战略性开口”和“选择性围堵”,既能为美国企业攫取商业利益,又能试图延缓并塑造中国AI自主发展的进程。此举表明,中美AI博弈已进入一个更为复杂、动态和多维度的阶段。

本文将从英伟达H20芯片的“过山车”事件切入,梳理特朗普政府的AI政策框架,剖析其背后的战略动因,并对未来中美AI竞争格局的演变进行展望。

Part1

1.H20事件的戏剧性转折与多方博弈

2.美国“去监管”的国内路径:联邦优先与市场松绑

Part2双重转向的深层动因:为何特朗普选择“去监管”与“精准遏制”并行?

1.加速技术迭代,确保“美国优先”的绝对领先

2.变“全面封堵”为“战略性开口”,重塑对华遏制手段

3.构筑“技术联盟”,以多边体系强化单边霸权

Part3 战略展望与风险评估:中美AI棋局的未来走向

Part4

2025年7月15日至17日,围绕英伟达H20芯片的博弈迎来标志性高潮,成为透视特朗普政府“去监管化”与“精准遏制”双重AI战略最新动态的绝佳窗口。这短短三日密集发生的事件,远超简单的政策反转,更是一场精心编排的地缘政治经济剧。

解禁与高调访华:战略意图的公开宣示

7月15日,英伟达CEO黄仁勋正式宣布,一度被特朗普政府在4月列入管制清单的H20芯片,已获准恢复对华销售。同时,他推出专为中国市场设计的新款RTX Pro GPU(面向数字孪生与机器人应用)。

7月16日, 黄仁勋身着传统唐装,亮相中国国际供应链博览会(链博会)开幕式并发表演讲。他高度赞扬中国供应链的“复杂、高效且极具制造优势”,是“全球AI硬件和智能工厂建设的重要基础”,并强调“技术生态的互联互通已成为产业演进的关键议题”。

7月17日, 黄仁勋举行深度媒体交流会,透露了更多细节。他首先确认解禁前一周(7月上旬)曾与美国总统特朗普及内阁官员会面,特朗普祝贺英伟达市值突破4万亿美元,并鼓励他“去中国玩得开心”。同时,页坦承4月禁令导致约40亿美元库存减计损失,表示将努力匹配新需求以恢复大部分价值。被问及竞争对手华为时,他罕见高度评价:“任何低估华为、低估中国制造能力的人,都是极其天真无知的……他们能够做到和我们接近,这说明了一切。”他明确表示希望将更先进且合规的芯片带入中国市场。针对中国厂商开发CUDA兼容平台,他表示“不介意兼容”,称“CUDA其实本身就是比较开放的”,并调侃“如果你开发兼容(英特尔)X86架构的产品,他们可能会不满。但如果你开发兼容CUDA的产品,我完全不会介意”。

美国高官揭秘:交易筹码、依赖策略与“等效”逻辑

几乎与黄仁勋访华同步,美国政府高层于7月17日罕见且直白地揭示了H20解禁背后的深层战略考量:

卢特尼克(商务部长):“这其实是稀土谈判的一部分。”他直言不讳地将技术出口管制作为贸易谈判筹码。其核心目标是:“我们希望中国继续使用美国的技术栈,因为他们现在还在依赖——这很关键。”他阐述了“精准遏制”的新策略:“不卖最先进的,不卖第二先进的,也不卖第三先进的芯片……我们大概是在‘第四代’这个级别上找到了位置,我们对此是可以接受的。”他更点明了关键,“卖‘刚刚够用’的产品,让中国开发者对美国技术形成依赖。这背后是一个生态系统的绑定。”特朗普“非常理解这一点”。

贝森特(财政部长)则解释了政策转向的逻辑,“中国国内的一些厂商,像华为,已经有了性能相当的芯片(即昇腾920)。所以,如果中国已有‘等效’产品,那英伟达的H20就可以销售。”其核心担忧是,“我们最不希望看到的,是出现一个‘数字版的一带一路’,让其他国家或中国自己来替代美国芯片制造的主导地位。”

大卫·萨克斯(白宫首席AI官):阐明了“控制性开放”的遏制意图——“出售像H20这种降级产品,是一种‘控制性开放’,能在一定程度上限制华为的市场主导地位。不能把整个中国市场拱手让给华为。否则等于在资助他们的研发,让他们去构建自己的开发生态。”

战略的本质逻辑:交易性、依赖性与生态绑定

这一系列事件清晰地勾勒出特朗普政府AI对华战略的最新范式:

第一,彻底的交易性:H20解禁是美中围绕稀土等关键资源谈判的直接筹码,政策服务于即时国家利益交换。

第二,“精准遏制”的核心是维持依赖:美国政府认识到全面封锁加速了中国自主替代,便转而采取维持技术栈依赖的策略。通过出售性能被精准阉割的“第四代”“刚刚够用”的产品,满足中国市场短期算力需求,旨在挤压国产芯片(如昇腾)的商业化空间和生态建设速度。

第三,生态绑定意图: 美方战略核心在于利用CUDA等软件生态的粘性进行“生态系统的深度锁定”。黄仁勋“不介意兼容CUDA”的表态,表面开放,实则与政府战略形成微妙呼应,旨在增加中国构建完全自主生态的难度。萨克斯对于构建“数字一带一路”的担忧也恰恰印证了美方对生态主导权争夺的重视。

第四,务实灵活性: 基于中国已有替代品的现实调整策略,放弃无法奏效的全面封锁。此种政策制定的灵活性甚至是反复性,根植于特朗普的务实主义底色,用实际利益而非僵化的意识形态原则来驱动决策。

H20芯片的解禁,只是特朗普政府系统性“去监管”议程在对外关系上的一个投射。自2025年1月上任以来,特朗普政府在国内迅速推行了一系列旨在为AI产业“松绑”的颠覆性措施:

撤销旧法令

特朗普政府于2025年1月签署EO 14179,撤回拜登AI安全行政令,并以“消除障碍”为目标,显著弱化了对于AI伦理和风险的强制性约束。

重塑政策导向

3月,白宫科技政策办公室发布新的AI行动计划,其核心目标从拜登时期的“伦理优先”和“风险防范”转向了“技术竞争主导”和“产业化加速”。

确立联邦优先权

面对加州等蓝州试图推动更严格的AI伦理法案的努力,特朗普政府在5月首次在AI领域援引《国防生产法》(Defense Production Act),以国家安全和竞争力为由,限制州级AI立法过度干预,确立了联邦政府在AI监管上的优先权。此举意在为AI企业(如Google、Meta等在5月国会听证会上呼吁联邦统一监管的巨头)创造一个统一、宽松的国内市场环境,大幅降低其合规成本。

放宽出口规则

5月13日,美国商务部宣布启动撤销拜登政府的《人工智能扩散规则》(Framework for Artificial Intelligence Diffusion),该规则曾对AI技术和模型的扩散施加了严格限制。特朗普政府认为这些规则阻碍了美国AI技术的全球商业化应用。

这一系列组合拳的背后,是特朗普政府对拜登政府监管路径的否定,以及对共和党内部自由市场派主张的采纳。其核心逻辑是:过度的监管和伦理束缚是美国在AI竞赛中自我施加的枷锁,只有最大限度地为企业松绑,降低合规成本,释放资本与人才投入核心研发,才能激发创新活力、加速技术的商业化与迭代,巩固美国的领导地位。然而,这一路径也引发了共和党内部安全派的担忧同时,对华放宽AI芯片管制的举措也激化了关于以及关于《芯片与科学法案》(CHIPS and Science Act)补贴政策的争议,英特尔、美光等本土晶圆厂强烈反对,认为该政策在放松对华限制的同时未能给予它们相应的公平竞争环境。

特朗普政府的AI新战略,看似在“对内松绑”和“对华遏制”间存在张力,但其内在逻辑较为自洽。近期H20解禁事件及美国高官的坦率表态,清晰揭示了其核心动因:通过最大化美国企业活力确保绝对领先,同时以“可控开口”策略维持中国技术依赖,延缓其生态独立。

特朗普政府的核心逻辑是速度制胜,要想赢得未来的AI竞争,关键在于速度。特朗普政府认为拜登时期的伦理监管是“自我束缚”,拖累了美国科技创新步伐。激进的“去监管化”,诸如撤销旧令、联邦优先、放宽出口的政策旨在释放资本与顶尖人才,全力投入核心研发。

市场反应佐证宽松环境的必要性。路透社数据显示,2025年上半年美国AI相关初创融资达1044亿美元(占总融资64.1%),创历史第二高,印证市场对宽松环境的积极反馈。

算力焦虑亦驱动了上述AI新战略,黄仁勋在7月17日媒体会上直言:“目前显然是算力不足……算力焦虑在未来十年内都不会消失。”这从侧面印证了国内“松绑”加速供给、满足产业迫切需求的必要性。

图源:华为官网

允许英伟达向中国出售H20和即将推出的新版合规GPU,并非放弃遏制,而是一种更精明、更具伤害性的遏制策略。其逻辑在于:

瓦解中国自主创新动力

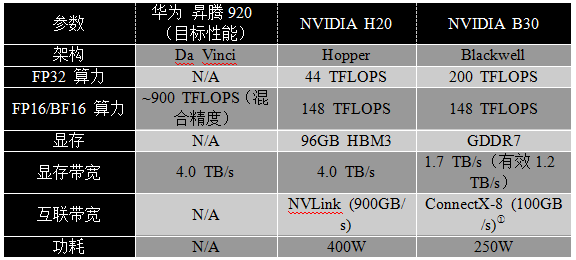

此前的全面禁令,客观上倒逼中国科技企业放弃幻想,全力投入国产替代。数据显示,在美国H20断供后,2025年第一季度中国AI服务器市场中华为的份额飙升至38%,其昇腾920芯片的良率也取得突破。贝森特甚至都直接承认,昇腾920与H20等效果。特朗普政府显然认识到,一个完全与世界脱钩的中国市场,反而可能在压力下催生出一个强大且完全自主的竞争对手。

图源:网络

实施“技术依赖策略”

开放H20这类“次优”芯片的进口,便可以用相对容易获得的、性能尚可的美国技术来满足中国市场的燃眉之急。此种通过提供性能受限但可用替代品的做法,可以维持目标市场对自身技术的依赖,在短期内一定程度上挤压华为昇腾等国产芯片的市场空间,延缓其商业化和生态建设进程。例如,英伟达于2025年7月14日新发布的B30计算卡,性能约为H20的75%,但能效更高、成本更低,精准瞄准中国中小企业,意图用其成熟的CUDA软件生态深度锁定中国用户,增加中国发展自主生态的难度。

攫取商业利益与战略筹码

允许英伟达在中国市场获取每年超过150亿美元的收入,不仅能提振美国龙头企业,创造就业,更重要的是,将中国的算力发展在一定程度上重新置于美国的控制之下。美国可以随时根据地缘政治需要(如稀土谈判),调整“技术依赖策略”,将其作为持续施压的工具。

从技术上看,英伟达的“特供版”芯片经过了精心的“手术刀式”阉割。例如,相较于H100,H20在计算能力上大幅缩水,而B30虽然计算能力有所提升,但在多卡互联方面受到严格限制,难以用于构建大规模高性能训练集群,从而确保了美国在顶尖算力上的代差优势。

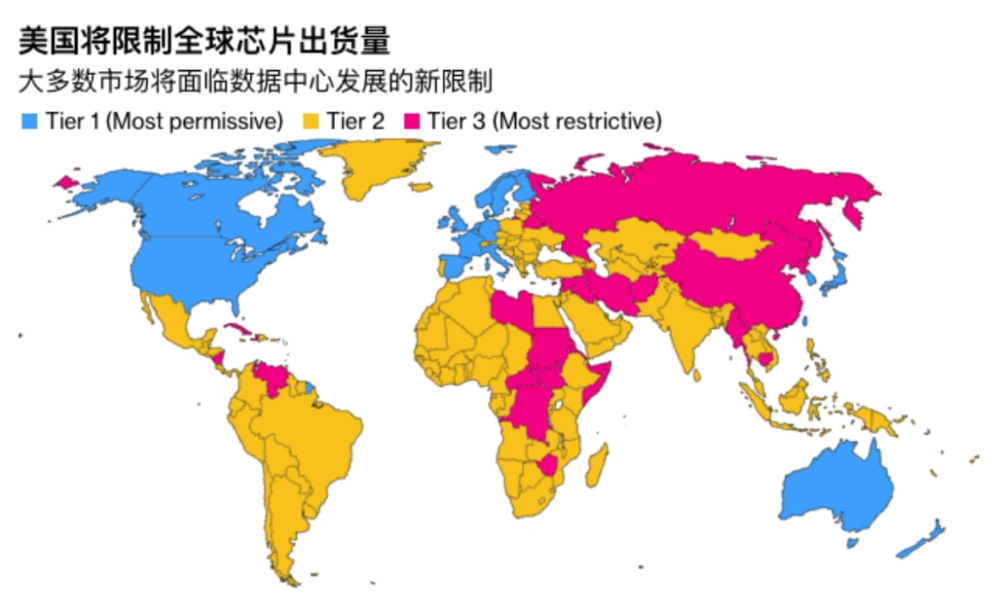

特朗普政府于2025年1月推出AI技术出口分级管制框架(Tier 1-3),并于4月进一步强化对华限制,将H20列入管制清单。

Tier 1,包括日本、韩国、英国、德国等18个核心盟友,可以无限制地获取美国最顶尖的AI芯片和技术,旨在将它们深度整合进以美国为核心的AI技术生态和供应链中。这正是“芯片四方联盟”(美日韩台)政策精神的延伸和扩大化。

Tier 2则包括东南亚、中东等约120个“中间地带”国家,对这些国家的出口受到严格的算力配额限制和许可审批,美国以此作为地缘政治的拉拢和施压工具。例如,此前马来西亚计划部署昇腾服务器,但在美国压力下暂缓,就体现了这一策略的威力。

Tier 3包括中国、俄罗斯等22个国家。这些国家面临最严苛的封锁,高端AI芯片和AI大模型被全面禁止出口至其数据中心。

图源:网络

这套体系的实质,仍然是以“去监管”之名,行“再监管”之实。对盟友松绑,对竞争对手(Tier3中国等)强化系统性、精准封锁,目标是构建排斥中国的“技术铁幕”,巩固美国主导权。萨克斯强调推广“美国技术成为全球标准”的战略,正是此意图的体现。

特朗普政府的AI战略双重转向,正在深刻地重塑中美乃至全球的AI竞争版图,其未来影响机遇与挑战并存。目前7月的最新动态与美国智库“特别竞争研究计划”(SCSP)发布的题为《欢迎来到竞技场:谁占鳌头,未来路向何方——2025年中美技术竞争分析》报告所揭示的竞争全景图,为展望提供了更清晰、也更严峻的视角。

短期内这一战略可能为美国带来显著红利,如国内AI创新加速,英伟达等巨头营收增长,对华博弈获得更灵活筹码。但这一战略亦会带来风险。

一是国内“去监管”隐患:AI安全与伦理危机风险陡增,黄仁勋在17日媒体会上主动提及的RLHF、RAG等安全技术,从侧面反映出业界的担忧,一旦发生重大事故,将重创公众信任与产业可持续发展。

二是“技术联盟”稳定性存疑:SCSP报告显示,盟友诸如5G选用华为设备、半导体供应链等多个领域与美利益并非完全一致,长期无条件配合意愿与能力实际上是存疑的。

三是高度交易性损害信誉: H20事件的反复本身即凸显政策不可预测性,也有可能削弱盟友及合作伙伴的长期信任。

四是中国自主能力加速突破构成根本挑战:依据SCSP报告,中国AI专利/论文数量超越美国,合成生物学专利占全球49.1%,传统制程芯片产能2027年将占全球39%,量子等领域快速追赶。黄仁勋亦高度评价中国AI实力,盛赞中国模型(DeepSeek, Qwen, Kimi)、工程人才、产业应用(尤其电动车)及供应链,称“世界上大约50%的AI研究人员都在中国”,杭州是“中国的硅谷”。美方意图维持“依赖”可能面临中国加速生态突围的抵抗。

目前对于中国的挑战是严峻而复杂的,具体现在以下三个方面:

第一,“依赖陷阱”风险不断加剧。H20解禁提供的“喘息之机”,实则是“技术依赖”和“生态绑定”的双刃剑。短期便利可能削弱部分企业国产化决心与紧迫感,尽管昇腾920已对标H20,但美方意图用B30等新品维持相对优势。

第二,“精准遏制”升级,从硬脱钩转向更隐蔽、更持久的“依赖式遏制”和“生态锁死”,打破CUDA等生态垄断比突破单一硬件更难。

第三,SCSP报告描绘了中美在AI、高级电池、电动车、5G、量子、合成生物学等多领域的激烈竞逐。中国在制造规模、部分领域创新(如多模态模型、开源模型DeepSeek V3)、供应链(电池、稀土、发酵)有优势,但在基础研究、顶尖芯片设计与制造(EUV瓶颈)、底层生态影响力(CUDA)等方面仍有差距或面临封锁。

因此,在当前中美博弈格局下,中国必须深刻认识“依赖即被控”的现实本质,正视美国高官已经直言不讳的生态绑定策略,将当前所谓的“窗口期”视为真正的“警钟期”,以抵御短期技术诱惑,坚定走自主发展之路。

在技术路径上,应高效利用有限的进口算力资源,聚焦人工智能在机器人、智能制造、数字孪生等关键领域的加速落地与产业升级,同时坚定不移地全力攻坚底层技术生态,以国家意志和系统性资源投入,加快突破AI芯片设计与制造、自主框架、编译器、工具链和操作系统等关键软硬件,实现对以CUDA为代表的垄断技术的可替代。

与此同时,中国在开源模型(如DeepSeek R1、Qwen、Kimi)和应用创新(如微信、抖音、移动支付)方面具有全球领先优势,应充分拥抱开源文化,积极参与乃至主导国际开源社区的建设,打造具有全球竞争力的自主技术生态与标准体系。在供应链方面,要持续巩固在稀土、关键矿产和传统芯片制造领域的韧性优势,并主动拓展多元化的原料和技术来源渠道。

最后,应灵活运用外交手段和市场优势,充分利用美国政策交易性强、可协调的特点,寻找战略缝隙,同时深化与非Tier1国家的技术协作,构建更加稳健的全球协同体系。

特朗普政府的AI新战略,标志着中美AI博弈已从“硬脱钩”的全面对抗,演变为一场集产业政策、联盟政治、供应链重构和地缘经济交易于一体的精密围堵。这并非遏制政策的放松,而是一次迭代升级。面对这一更加复杂和精密的战略围堵,中国唯有坚持自主创新主线不动摇,同时灵活运用市场和外交手段,才能在这场关乎国家未来的科技长征中,赢得主动权。

特朗普政府这种“去监管+精准遏制”的AI新战略标志着中美博弈进入新阶段,从硬脱钩转向更复杂精密的“依赖式遏制”和“生态绑定式围堵”。H20解禁事件及其背后美高官的坦率表态和黄仁勋的配合访华,是这一战略的鲜活演绎。

中国面临的挑战在于能否抵御短期便利诱惑,在利用“窗口期”的同时,保持极端清醒,以前所未有的决心和资源投入,突破底层核心技术瓶颈,构建独立自主、安全可控的全栈技术生态。这不仅关乎AI领导权,更关乎在由美国主导定义的技术体系之外,能否开辟一条新的发展路径。这场“科技长征”的主动权,取决于能否识破并破解“依赖陷阱”,将“精准遏制”转化为“自主跃升”的催化剂。

排版丨李森(北京工商大学)

审核丨梁正 鲁俊群

清华大学人工智能国际治理研究院(Institute for AI International Governance, Tsinghua University,THU I-AIIG)是2020年4月由清华大学成立的校级科研机构。依托清华大学在人工智能与国际治理方面的已有积累和跨学科优势,研究院面向人工智能国际治理重大理论问题及政策需求开展研究,致力于提升清华在该领域的全球学术影响力和政策引领作用,为中国积极参与人工智能国际治理提供智力支撑。

新浪微博:@清华大学人工智能国际治理研究院

微信视频号:THU-AIIG

Bilibili:清华大学AIIG

扫码添加微信

扫码添加微信

- 点赞 0

-

分享

微信扫一扫

-

加入群聊

扫码加入群聊

扫码加入群聊