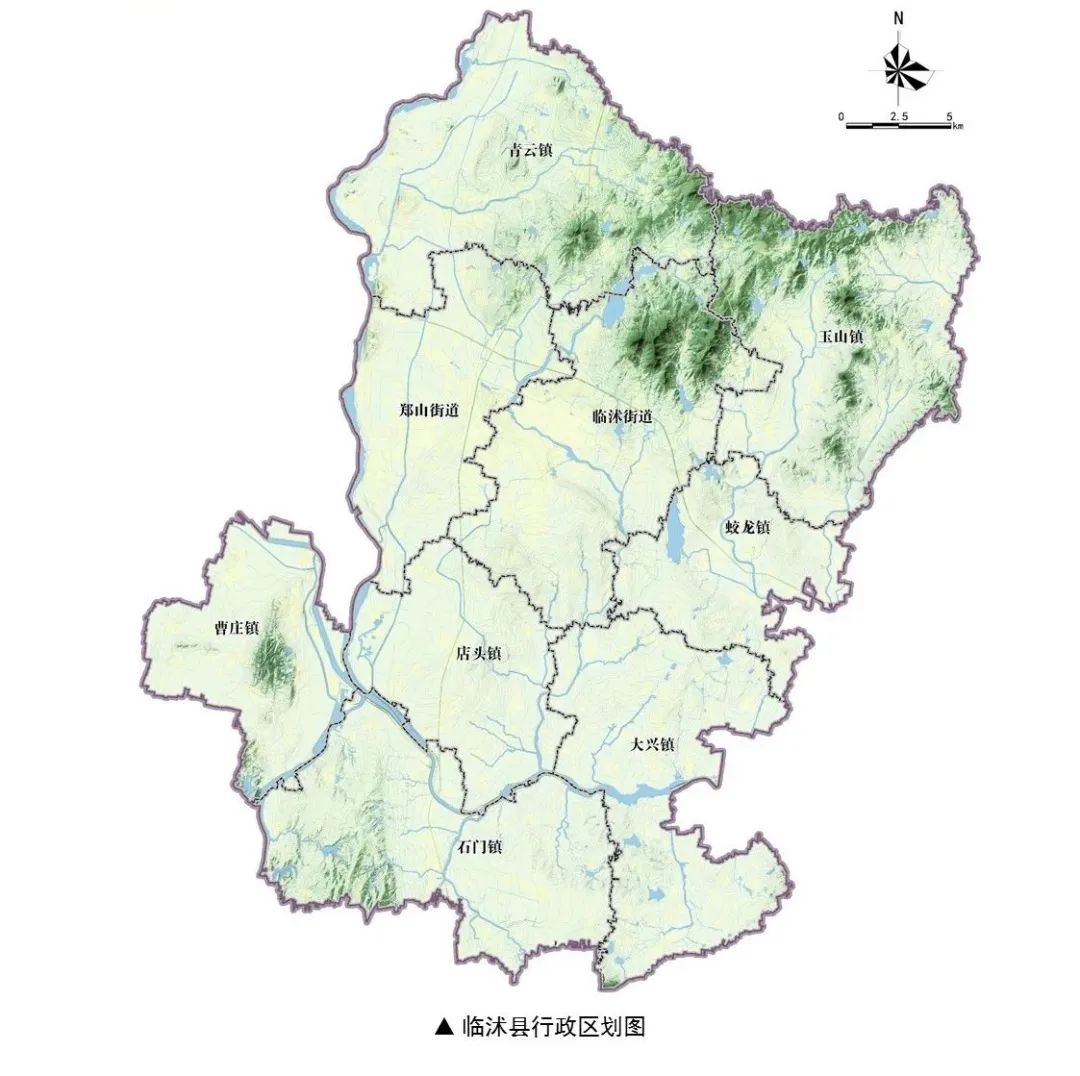

一天一个特色产业:山东临沂临沭柳编产业

- 2025-07-08 20:25:00

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表科技区角网立场。仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。

点击这里

扫码添加微信

扫码添加微信

扫码添加微信

扫码添加微信

- 点赞 (0)

-

分享

微信扫一扫

-

加入群聊

扫码加入群聊

扫码加入群聊