《计测技术》推荐文章|长春理工大学付跃刚教授团队:大视场双通道Micro-LED晶圆缺陷光学检测系统设计

- 2025-07-29 17:00:00

导读

贺文俊教授等人开展了大视场双通道Micro-LED晶圆缺陷光学检测系统设计。提出了一种显微和偏振成像相结合的Micro-LED晶圆缺陷光学双通道检测方法,以同时提高Micro-LED晶圆缺陷的检测效率和微观检测精度。团队完成了整体系统的光学仿真设计,并通过实验验证了该系统在Micro-LED晶圆缺陷检测中所具有的优势。

大视场双通道Micro⁃LED晶圆缺陷光学检测系统设计

作者:张义博,贺文俊*,洪惠敏

作者单位:长春理工大学光电工程学院

摘 要:为满足微型发光二极体(Micro Light Emitting Diode,Micro⁃LED)芯片制造过程中多种晶圆缺陷的高精度自动检测需求,设计了一种大视场偏振双通道Micro⁃LED晶圆缺陷自动光学检测系统。该系统将显微成像技术与偏振成像技术相结合,增强Micro⁃LED晶圆缺陷图像的对比度,提升检测准确性;通过无限共轭显微物镜和筒镜的组合使用,扩大单次曝光中采集到的晶圆样品图像面积,提高检测效率。开展实验验证大视场双通道Micro⁃LED晶圆缺陷光学检测系统的性能,结果表明:该系统放大倍率为20,照明均匀性可达91.6%,最大像方视场为33 mm;该系统的调制传递函数(Modulation Transfer Function, MTF)曲线在奈奎斯特频率31 lp / mm处接近衍射极限,可满足0.8 μm的物方分辨力;该系统测量得到的偏振度图像的信息熵、边缘强度、标准差和平均梯度相较传统灰度图像的平均提升率分别为25.6%、24.9%、33%、173.3%。大视场双通道Micro⁃LED晶圆缺陷光学检测系统可实时捕获不同类型缺陷的特征信息,具有识别效率高、漏检率低等优势,为Micro⁃LED晶圆生产质量高精度检测提供了有力支撑。

关键词:微型发光二极体;缺陷检测;光学设计;偏振

文章主要内容

Micro⁃LED作为一种新型显示元件,具备高分辨力、低功耗、长寿命等优势,在近眼显示和大尺寸高清显示市场展现出巨大潜力。实现Micro⁃LED晶圆缺陷高精度检测对于保障显示屏应用性能符合要求至关重要。目前Micro⁃LED晶圆缺陷检测系统主要包括接触型检测系统、无接触型检测系统以及自动光学(Automated Optical Inspection, AOI)检测系统。

接触型检测系统使用特殊工具直接接触晶圆电极,根据晶圆电极的发光情况判定其是否存在缺陷。无接触型检测系统不直接接触晶圆表面,而是通过光束激发晶圆量子阶层实现发光,根据发光情况可判断晶圆电极是否存在缺陷。自动光学检测系统,使用光学系统采集Micro⁃LED晶圆图像后,结合不同的图像进行分析处理,实现缺陷自动分类和识别。

然而,受限于Micro-LED的高集成度与微小尺寸,系统仍面临检测精度与检测范围的平衡问题。接触型检测系统需要逐点或逐区域进行测量,会显著降低单位时间内的检测面积,难以覆盖晶圆的实际生产需求;无接触型检测系统的快速扫描方式虽能提升识别效率,但识别精度会下降,导致微米级缺陷或细微结构异常的漏检;传统AOI检测系统大多采用商业化的显微物镜,视场小和光学通道少。

针对上述问题,本文提出一种大视场偏振双通道Micro⁃LED晶圆缺陷光学检测系统,将大视场平场复消色差显微物镜与成像筒镜匹配使用,扩大单次曝光中相机采集到的晶圆样品待检区域;通过偏振通道准确获取Micro⁃LED晶圆缺陷的偏振信息,提高Micro⁃LED晶圆缺陷图像的对比度。利用大视场偏振双通道Micro⁃LED晶圆缺陷光学检测系统开展实验,验证该系统的应用效果。

图1 Micro⁃LED晶圆缺陷检测系统

Fig.1 Inspection system for Micro⁃LED wafer defects

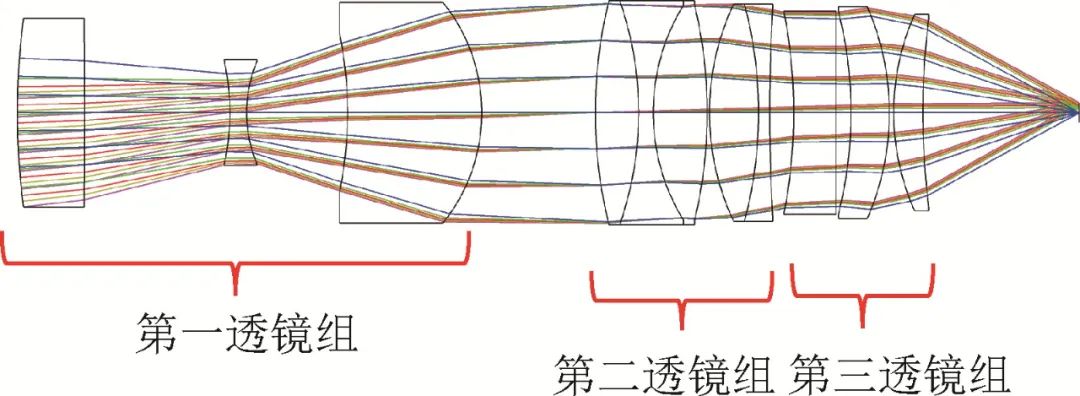

本文采用平场复消色差的显微物镜设计形式,显微物镜由三个透镜组组成。第一透镜组包含2个凸凹正透镜和1个双凹负透镜,用于矫正场曲和畸变;第二透镜组由1个三胶合透镜和1个双胶合透镜组成,旨在实现复消色差;第三透镜组则由1个双凹负透镜和2个凸凹正透镜组成,用于校正系统产生的球差并提供所需的光焦度。第一透镜组和第二透镜组之间的间隔为10.164 mm,第二透镜组和第三透镜组之间的间隔为2.142 mm,镜片口径限制在10 mm以内。最终设计的系统总轴长度为95 mm,焦距为10 mm。

图2 显微物镜光学结构

Fig.2 Layout of the microscope objective

图5 照明系统光学结构

Fig.5 Optical layout of the illumination system

显微成像系统将晶圆表面作为系统物面,分别以大面阵主检相机和复检偏振相机靶面作为光学系统共轭像面进行设计。显微成像系统设计的筒镜焦距为200 mm,配合显微物镜的10 mm焦距,将系统放大倍率提升至20倍。

图7 显微成像系统光学结构

Fig.7 Optical layout of the microscopic imaging system

为验证大视场双通道Micro⁃LED晶圆缺陷光学检测系统的实际应用效果,搭建实验平台并开展实验。

图9 实验装置图

Fig.9 Schematic diagram of experimental setup

Micro⁃LED晶圆样本成像包括20倍显微物镜下观察到的Micro⁃LED晶圆样本大面阵主检相机成像、偏振角度为0°、45°、90°、135°时复检偏振相机的成像和计算得到的偏振度图像。为了更准确的体现缺陷识别结果,同时加入缺陷放大图像。结果表明:大面阵主检相机在晶圆样本检测数量方面具有显著优势,可显著提高晶圆的检测效率;DOP图像具有更均匀的灰度分布,图中标记的晶圆表面划痕和坏点的缺陷信息边缘轮廓更加明显,说明DOP图像不仅提升了缺陷与背景区域的对比度,同时直观反映了缺陷的特征信息。

图10 Micro⁃LED晶圆样本成像图

Fig.10 Imaging of Micro⁃LED wafer specimens

图11 偏振度图像质量评估

Fig.11 Assessment of image quality based on polarization degree

总结与展望

针对Micro⁃LED晶圆缺陷的检测需求,设计了一款大视场双通道Micro⁃LED晶圆缺陷光学检测系统。大面阵主检相机检测通道基于无限共轭显微物镜和筒镜的组合设计,将最大像方视场提升到33 mm,显著提高了晶圆的检测范围。将复检偏振相机检测通道计算得到的DOP图像与大面阵主检相机采集的传统灰度图像进行对比,结果表明:DOP图像能够更清晰地反映缺陷特征信息。大视场双通道Micro⁃LED晶圆缺陷光学检测系统有效提高了晶圆缺陷的识别效率和检测准确性,为显示器件生产质量管控提供了重要保障,具有技术借鉴价值。未来可以集成暗场照明通道的设计与加工,采用明/暗场双模式对比验证方法,通过光学仿真分析与成像实验相结合的方式,进行系统的像质测试及可靠性测试。

作者简介

张义博(2000-),主要研究方向为现代光学测试理论与技术。

贺文俊(1987-),教授,主要研究方向为先进光学成像技术。

实验室及科研团队介绍

光电测控与光信息传输技术教育部

重点实验室

团队带头人:付跃刚(教授)

主要成员:刘智颖(教授),贺文俊(教授),张磊(教授)等。

研究方向:主要研究方向为航天器地面模拟试验与标定技术、空间激光通信技术、光电精密测量与数字化装配技术和光电动态测试技术等,在复杂环境武器动态性能光电测试、卫星光学敏感器地面测试用地球太阳/星模拟器、地地/地空/空空/星际间激光通信与信息组网、大尺寸数字化测量与装配和纳米操纵与测量等研究方面具有特色和优势。

科研成果:实验室以光电测控与光信息传输技术研究为核心,在国内首次实现了地面动中通、航空飞中通的双动态通信,在国际上首次提出并试验验证了一对多同时激光通信。成果曾获国家技术发明二等奖;是我国武器动态性能测试重要依托单位,动态性能测试实现了由常规靶场到高原靶场、由陆到空的两个转变,成果曾获国家科技进步二等奖;是国内较早开展空间目标模拟器研究单位之一,突破了空间光环境模拟理论与方法,小视场星模拟技术处于国际最高水平;创立了我国空天飞行器异型特大尺寸数字化精密测量与辅助装配体系,解决了传统测试方法复杂、精度低、周期长等难题,打破了国外技术封锁,为三代四代战机、空天飞机等研制与成功试飞做出了突出贡献。

全文链接

大视场双通道Micro⁃LED晶圆缺陷光学检测系统设计析(点击查看)

引用格式:张义博,贺文俊,洪惠敏. 大视场双通道Micro⁃LED晶圆缺陷光学检测系统设计[J]. 计测技术, 2025, 45(2): 56-67.

往期文章推荐

材料光学特性计量测试技术体系发展现状与趋势(点击查看)

作者:甘海勇, 于天来, 匡波, 郑春弟, 冯国进, 马志远, 许国珍, 赫英威

关键词: 材料光学特性;光谱光度;计量;测试;光学玻璃

光学面形绝对检测方法发展综述(点击查看)

作者:胡源,侯禛敏,蒋红梅

关键词:光学测量;绝对检测;面形精度

表面微/纳米计量中的光学测量方法综述(点击查看)

作者:袁琳, 郭彤, 郭心远, 祝敏豪, 万一夫

关键词:光学测量方法;表面形貌;薄膜;多模式测量系统

共焦三维超精密测量技术研究进展(点击查看)

作者:黄向东,孙壮,段剑秋,王伟波

关键词:精密仪器;轮廓测量;共焦显微;三维测量;超分辨

高深宽比微结构深度测量技术的研究进展(点击查看)

作者:吴岳松,王子政,孙新磊,武飞宇,霍树春,胡春光

关键词:光学测量;高深宽比微结构;深度测量;反射光谱;白光干涉;共焦显微

芯片表面形貌检测方法及系统研制(点击查看)

作者:夏承晟, 邓惠文, 赵书浩, 陶伟灏, 张国锋, 杨树明

关键词:芯片; 表面形貌测量; 白光干涉; 原子力显微镜

叠焦三维显微视觉测量聚焦评价算法研究(点击查看)

作者:吴昂, 卢荣胜

关键词:叠焦; 显微成像; 聚焦评价; 最大梯度; 视觉测量

供稿:张义博

编辑:刘圣晨、刘宇轩

排版:马鹤伟

审核:韩冰

长按识别二维码,加入

计量检测学习交流群!!!

扫码添加微信

扫码添加微信

- 点赞 (0)

-

分享

微信扫一扫

-

加入群聊

扫码加入群聊

扫码加入群聊