英伟达CUDA,拥抱RISC-V

- 2025-07-27 09:14:00

虽然一个是GPU巨头,一个是CPU新贵,但英伟达与RISC-V其实是有渊源的。

2017年,英伟达与上海交通大学联合举办北美以外首个RISC-V研讨会,标志着其对该架构的早期投入。彼时,RISC-V在嵌入式MCU领域尚处萌芽阶段,但英伟达已预见其潜力。经过八年发展,其基于RISC-V的集成MCU产品累计出货量突破10亿颗,验证了架构的可靠性与市场接受度。

“RISC-V的开放性与灵活性,为计算创新提供了前所未有的可能性。”7月17日,在上海举办的RISC-V中国峰会上,英伟达副总裁Frans Sijstermanns发表主题演讲《在英伟达计算平台实现RISC-V应用处理器部署》,披露了该公司基于RISC-V架构的最新技术进展与战略规划。

英伟达副总裁Frans Sijstermanns

CUDA移植:构建RISC-V加速计算底座

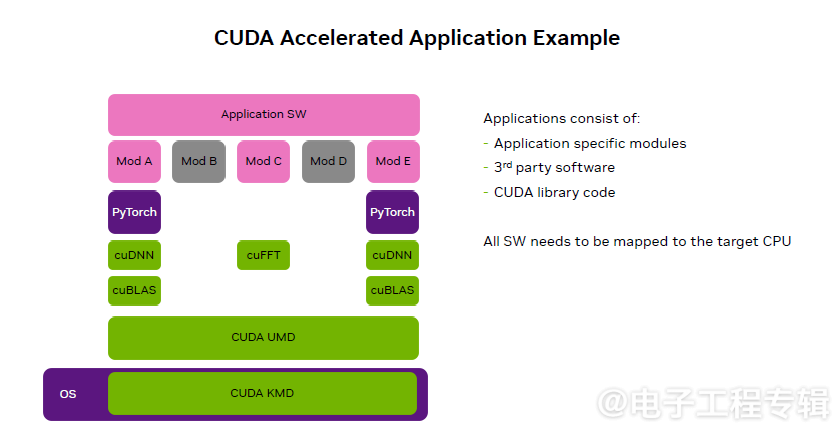

演讲核心聚焦于CUDA向RISC-V架构的移植计划。作为英伟达加速计算的核心,CUDA目前仅支持x86与Arm平台,但其工具链与驱动器的RISC-V适配工作已全面启动。Frans透露,移植工程涵盖两大核心组件:

·CUDA Toolkit:包含编译器、调试器及数学库(如BLAS、FFT),功能类似传统编译器,但针对RISC-V特性优化;

·CUDA驱动层:分为用户模式驱动(UMD)与内核模式驱动(KMD),前者对接应用软件,后者管理硬件交互。

根据展示,英伟达正优先移植绿色标记的底层组件,同时推动第三方软件(如PyTorch)及行业专用库(如FT推理加速库)的适配。目前,RISC-V国际基金会已支持75个软件包运行,涵盖Linux系统、工具链及数据库等领域,但细节优化仍需生态协作。

挑战在于统一内存与硬件协同

尽管进展显著,Frans坦言仍面临多重挑战,CUDA的移植不仅是技术挑战,更是生态系统的协同工程。目前已有75个软件包(包括操作系统、数据库、网络虚拟机等)在RISC-V上运行,但仍有优化空间

首先是规格标准化,RVA23配置文件与服务器SoC标准虽已获批,但服务器平台规格、虚拟内存管理等关键技术仍需完善。

其次是硬件可用性,当前依赖阿里巴巴C920等早期芯片,缺乏符合RVA23标准的高性能CPU板卡。

最后是软件优化,需通过补丁与微调提升工具链效率,确保CUDA在RISC-V上的性能表现。

英伟达提出关键举措

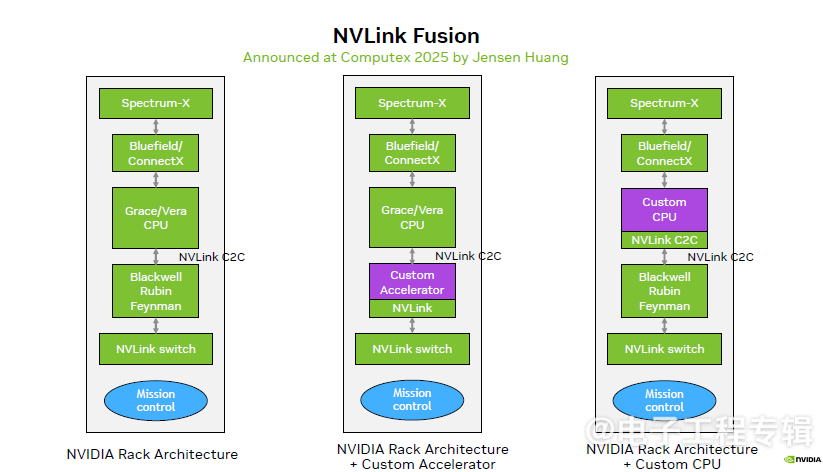

在演讲的后半部分,Frans展示了英伟达的NVLink Fusion技术蓝图。

这一方案基于全自研组件,整合RISC-V CPU、GPU、网络芯片(如Spectrum-X、Bluefield/ConnectX)及NVLink互连技术,构建了完整的数据中心级架构。NVLink Fusion不仅支持用RISC-V CPU替代传统x86/Arm架构,还可通过灵活的模块化设计,将加速器(如Blackwell、Grace CPU)与自定义芯片无缝集成。这种架构旨在提升数据中心的算力密度与能效,同时为RISC-V服务器提供端到端的软硬件协同优化路径。

Frans坦言,尽管RISC-V在硬件和软件层面已取得显著进展(如RVA23规范的落地、75个软件包的适配),但规模化应用仍需解决可用性短板。

例如,符合RISC-V服务器平台规范的主机CPU尚处于早期阶段,虚拟化支持、单核性能等指标亟待提升。为此,英伟达正与RISE组织等合作伙伴紧密协作,推动CUDA移植的成熟化,并计划在RISC-V生态完善后,推出标准兼容的CUDA版本,以支持RISC-V服务器与Linux操作系统的深度整合。

开放,是为了让开发者拥有选择权

Frans重申英伟达的“架构中立”理念:“我们不在乎CPU是x86、Arm还是RISC-V,重要的是让开发者自由选择。”通过将CUDA与RISC-V服务器、通信处理器结合,英伟达旨在提供从软件到硬件的全栈加速解决方案,助力数据中心等场景的创新迭代。

从早期的嵌入式MCU成功落地,到当前加速推进CUDA工具链向RISC-V的移植,再到面向未来的NVLink Fusion整合架构,英伟达正通过技术突破与生态合作,推动RISC-V在加速计算领域的广泛应用。这揭示了异构计算生态的演进方向——在开放架构与专用加速的融合中,释放下一代计算的无限可能。

扫码添加微信

扫码添加微信

- 点赞 (0)

-

分享

微信扫一扫

-

加入群聊

扫码加入群聊

扫码加入群聊