科研 | 中美两国脑科学图谱的研究对比与启示

- 2025-07-26 13:16:38

文献速递

大脑作为人体的指令器官,指导人类的思想、情感以及行为活动,是人体最复杂的器官。伴随科学技术的发展,尤其显微成像技术的不断突破,使得人们拥有了观察与研究大脑的利器,多方技术的突破不仅使高分辨率下研究神经系统成为可能,更使绘制果蝇、斑马鱼、小鼠以及猕猴等模式动物的大脑图谱进程加快,上述工作为充分研究人类大脑奠定了坚实基础。

中美脑科学战略布局

目前,脑科学研究作为人类探索自然与自身的“终极疆域”引发各国注目,美国更是全力推进脑科学研究。通过人类连接组计划、BAM计划以及BRAIN系列计划,美国脑科学战略布局体现出步步为营、稳扎稳打的特点。

美国脑图谱研究的战略规划

美国脑科学研究,尤其脑图谱研究在美国系统有序的战略推进下于近年取得非常瞩目的研究成果。美国脑科学研究的实施落地通过以下几个重要研究计划实现。

1.1.1 人类连接组计划

2009年,美国国立卫生研究院(National Institutes of Health,NIH)启动为期5年的人类连接组计划。计划主要聚焦脑成像领域,利用技术手段绘制大脑结构、功能图谱,以此进一步开展神经环路构造等研究。计划以项目形式推动,主要分解为2个项目:一个项目由圣路易斯华盛顿大学和明尼苏达大学牵头主导;另一个项目由哈佛大学、马萨诸塞州总医院和加利福尼亚大学洛杉矶分校牵头[1]。

1.1.2 BAM计划

2011年9月,在美国卡弗里基金会、艾伦脑科学研究所以及盖茨基金会共同赞助的学术研讨会上,参会者就如何开发新技术追踪大脑功能连接活动议题进行探讨。2013年,奥巴马政府正式宣布脑活动图谱计划,英文名称为Brain Activity Map(简称BAM计划)。BAM计划的主要目标是针对每个神经元活动进行图谱绘制[2-3]。

1.1.3 BRAIN计划

基于BAM计划,NIH作为主导机构之一发起美国脑科学计划,即“通过推动创新型神经技术开展大脑研究计划”(Brain Research through Advancing Innovative Neurotechnology Initiative)(以下简称BRAIN计划)。BRAIN计划的实施具有阶段分明、步骤清晰的特点,重点围绕加速创新技术的开发与应用,以此加快人们对大脑的认识与研究。作为投入大、周期长、合作关系复杂的大科学计划,美国脑科学计划围绕BRAIN、BRAIN2025、BRAIN2.0的阶段性任务开展研究。首先,BRAIN计划启动后,公布了2014财年重点投资的9个领域[4]。其次,NIH于2014年发布研究报告《2025脑科学:一个科学愿景》(Brain 2025: a Scientific Vision),就BRAIN计划的实施给出了明确的研究目标、时间进程、发展里程碑、成本估算以及机遇与挑战等信息,并提出未来聚焦的7个研究方向。2018年,NIH牵头成立BRAIN2.0工作组,并于2019年发起“通过推动创新型神经技术开展大脑研究(BRAIN)计划 2.0——从细胞到通路,走向治愈”[Brain Research through Advancing Innovative Neurotechnology (BRAIN) Intiative 2.0—from Cells to Circuits,toward Cures]给NIH咨询委员会。BRAIN2.0承接了BRAIN计划中的研究目标,并记录阶段性研究进展,同时针对BRAIN2025报告中7个研究方向明确了长期、短期发展目标[5-6]。

中国脑科学的战略布局

相比较,中国脑研究计划起步晚,但集合了国内前期研究力量,制定以“一体两翼”为核心的研究战略。

1.2.1 中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心

中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心作为现阶段承担国家脑科学计划的主体单位,其发展历史起步于20世纪50年代。1956年以前,中国科学院生理生化研究所着手开展中枢神经系统的生理学研究;1980年,中国科学院上海脑研究所成立;1998年,中国科学院实施知识创新工程试点,中国科学院上海生命科学研究院成立,上海脑研究所与其他7个科研机构一同划归上海生命科学研究院;1999年,上海脑研究所重新调整组建中国科学院神经科学研究所;2014年,上海脑研究所正式更名为中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心[7]。

1.2.2 国字号科研机构支持培育的神经科学类项目

国家自然科学基金委员会(Natural Science Foundation of China,NSFC)分别于2008年和2011年先后投资1.5亿和2亿元人民币,启动“视听觉信息的认知计算”“情感和记忆的神经环路基础”2项重大研究计划。项目实施的近两年中,研究成果显著。其中,华中科技大学的骆清铭(现海南大学)研究团队高度聚焦脑图谱研究,利用自行研发的显微光学切片断层成像系统(micro-optical sectioning tomography,MOST)技术,绘制出精细小鼠全脑神经元三维连接图谱,为实现全脑网络可视化创造必要条件。国家科技部“973”项目也先后启动“脑结构与功能的可塑性研究”“人类智力的神经基础”等项目,为国家脑科学计划出台积蓄力量[8]。

1.2.3 中国科技创新2030“脑科学与类脑研究”项目指南

2021年9月16日,科技部正式发布科技创新2030“脑科学与类脑研究”重大项目2021年度项目申报指南,涉及59个研究领域和方向,预计拨款经费超过31.48亿元人民币。整个计划围绕“一体两翼”展开,即以阐释人类认知的神经基础(认识脑)为主体和核心,同时展现“两翼”:其中一翼是大力加强预防、诊断和治疗脑重大疾病的研究(保护脑);另一翼是在大数据快速发展的时代背景下,受大脑运作原理及机制的启示,通过计算和系统模拟推进人工智能的研究(模拟脑)。其中,脑图谱作为计划的重点发展方向之一,拟利用多种动物模型以及招募多个年龄段人群,从微观、介观和宏观水平构建大脑图谱,如在单细胞水平对大脑进行基因和蛋白质表达谱分析,以及构建婴儿和儿童大脑的发育图谱等[9]。

中美脑图谱研究的计量分析

基于中美脑科学战略,脑图谱研究是开启脑科学研究全局的“地图”。为进一步掌握中美两国在脑图谱研究领域的研究力量,通过计量法,检索关于脑图谱研究的SCI论文,重点关注高被引论文中涉及中美两国的研究力量分布及重要研究方向。

脑图谱科研论文主要国家分布

脑图谱的产生涉及神经连接、转录、神经环路、细胞类型多样性、神经调控等生理过程。基于Web of Science数据库,紧密聚焦上述研究,在国际顶级期刊、具有影响力的神经科学期刊与脑科学期刊范围内进行论文检索(检索时间为2013年1月1日—2023年7月13日),得到SCI论文1 948篇,高被引论文359篇。美国SCI论文发文量最多,为1 363篇,占总发文数的70.38%;英国发文309篇,占总发文数的15.92%,位居发文量第二;紧随其后的是德国,以277篇(14.27%)发文量位居第三;中国发文204篇,占总发文数的10.51%,排名第四(见图1)。

图1 脑图谱SCI发文量100篇以上的国家分布

高被引论文涉及的研究力量分布

聚焦中美两国高被引论文中的核心研究人员(论文的第一作者与通信作者),对核心研究人员信息进行挖掘与整理,统计并梳理研究力量分布情况及其细分研究领域。

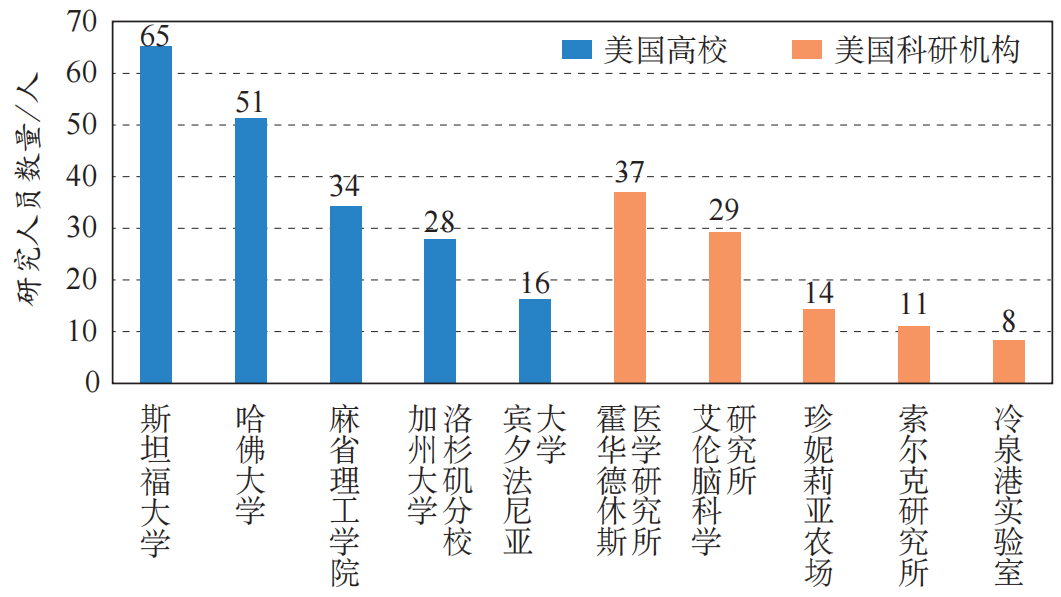

2.2.1 美国脑图谱研究力量所在的主要科研机构

对美国252篇高被引论文中的447位核心研究人员进行信息统计,发现核心研究人员主要供职于美国著名科研机构,并形成对该领域的绝对主导。

其中,研究人员分布最多的前5所高校分别是:斯坦福大学、哈佛大学、麻省理工学院、加州大学洛杉矶分校和宾夕法尼亚大学。以霍华德休斯医学研究所、艾伦脑科学研究所为代表的科研机构核心人员力量也不容忽视。研究人员分布数量位居前5的科研机构分别是:霍华德休斯医学研究所、艾伦脑科学研究所、珍妮莉亚农场、索尔克研究所以及冷泉港实验室。以上机构及人员分布数量见图2。

图2 美国脑科学研究人员供职科研机构分布

2.2.2 中国脑科学研究人员的主要分布

同样检索条件下,中国高被引论文有40篇,涉及的核心研究人员约100名。这些核心研究人员分布于国内15个省市,多供职高校等研究机构,其中,70%的研究人员集中在北上广地区。从研究机构来看,清华大学(15名)与北京大学(5名)是国内脑科学研究重镇;复旦大学附属华山医院(5名)与中国科学院脑科学与智能技术卓越中心(4名)是国内脑科学理论与实践研究的主要力量;广东省中山大学(3名)、深圳北京基因组研究所(6名)及中国科学院深圳先进技术研究院(2名)是广东省在脑科学研究领域的主导机构。此外,国内以深圳华大基因(7名)与上海联影(3名)为代表的企业力量已经深度参与中国脑科学计划。

高被引论文的研究内容

通过内容分析,尤其关注高被引论文的摘要内容,同时结合研究人员主页的研究介绍,发现研究者的研究方向主要聚焦神经元细胞类型多样性、神经通路、转录组(转录调控)、神经元连接组学、脑疾病诊断与治疗以及创新技术。

2.3.1 美国脑图谱的研究现况

(1)美国脑图谱创新技术研究人员几近一半

447位高被引论文发表者中,创新技术研究人员多达213名,几乎占高被引论文发表人数的二分之一。脑疾病诊断与治疗的研究人员也有100名,涉及其他领域的研究人员按数量多少排序依次是:神经调控91名、转录组学(转录调控)81名、神经元连接组学67名,细胞类型多样性的研究者最少,为35名。

(2)创新技术重点聚焦实验、数据及成像技术/工具的研发

创新技术的不断精进是通过实验方法/工具的研发、数据分析方法/工具的研发以及成像技术的不断突破来实现的,主要研究人员及其代表性成就见表1。

表1 美国脑图谱创新技术代表研究人员及主要成就

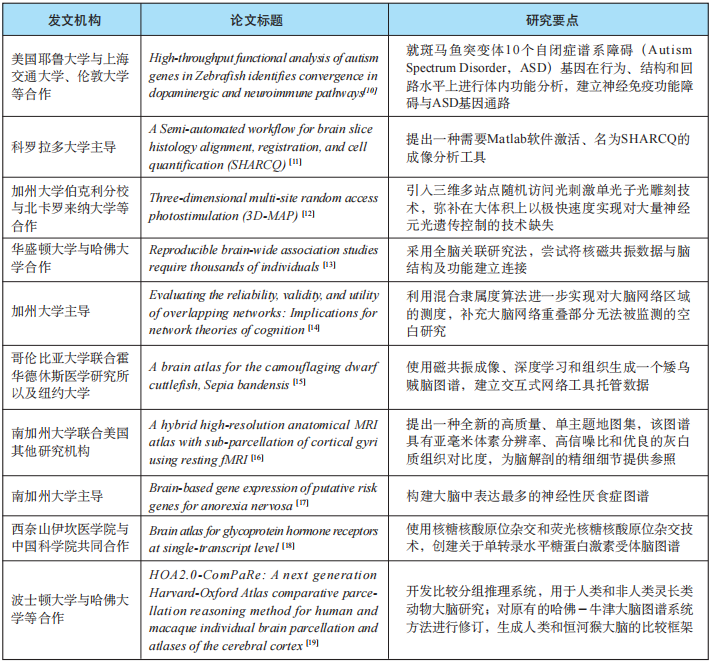

(3)最新SCI研究论文利用前沿技术深入推进对脑图谱的探究

通过聚焦“转录组、细胞类型、神经通路、连接组以及图谱”与脑图谱研究直接关联的关键词,检索Web of Science核心合集最近两年的SCI论文,对检索得到的85篇文章进行内容分析。表2列举了与脑图谱紧密相关的代表性论文。目前,美国学者继续通过挖掘新技术或已有成熟技术在不同物种、不同生理发育阶段进行与神经图谱有关的多层次、系统化研究。

表2 2022—2023年脑图谱代表性SCI论文研究要点

2.3.2 中国脑图谱的研究基础

上述研究发现,真正精准研究脑图谱的中国研究人员很少,脑图谱研究力量相对薄弱。

创新技术上,海南大学的骆清铭,武汉大学电子学国家实验室的龚辉、李安安等,东南大学-艾伦联合研究中心的王宜敏、屈磊等,包括腾讯天衍实验室的郑冶枫以及上海联影的研究人员,在脑科学成像(显微成像)方面不断发力。

神经调控与神经回路方面,浙江大学的胡海岚与崔一卉长期进行相关研究。

细胞类型多样性方面,温州医科大学的匡秀丽正在进行神经细胞普查的研究工作。中国科学院深圳先进技术研究所的Helmut Kettenmann通过对星形胶质细胞和小胶质细胞的生物学研究,改变了神经胶质细胞仅是神经元之间填充物的传统认识,开发出以胶质细胞为靶点的药物。中国人民解放军海军军医大学(第二军医大学)神经科学研究所的肖林开展对少突胶质细胞功能以及相关神经疾病的研究。

脑连接图谱方面,东南大学生物科学与医学工程学院、东南大学-艾伦脑科学研究所联合研究中心的刘力娟属于精准聚焦脑连接图谱的研究者,主要致力于全脑单细胞水平脑连接图谱的构建与解析,且正在主持科技创新2030“脑科学与类脑研究”重大项目“哺乳类动物全脑介观立体定位三维图谱”子课题之一“脑图谱数据处理和可视化交互平台”的搭建工作。

中美脑图谱研究的对比分析

中美两国在脑图谱研究战略布局以及研究发展上呈现诸多差异。现阶段,美国在该领域已经取得不少极具影响力的研究成果,脑图谱研究呈现出全面、完善、系统性的研究态势;我国战略布局框架全面,但研究内容不够聚焦,脑图谱研究基础薄弱。

中美两国战略布局差异

美国以BRAIN计划为核心,步步为营、重点突出、成果丰硕。我国脑科学计划实施战略较美国晚,但研究内涵与投入比肩美国研究。

从研究计划出台的过程与推动来看,美国脑科学研究经长期沉淀,逐步形成以创新技术为主线、细胞分类分型为基础、以BRAIN计划为指导且分步走为抓手的研究局面。中国脑科学研究亦经过常年蛰伏,先后历经统筹规划、设施搭建、项目累积等软硬件“双管齐下”,最终迎来科技创新2030“脑科学与类脑研究”重大项目指南的发布,指南全面、系统、多尺度、多维度阐明中国脑科学研究发展的内涵。

从政策文本与内容设计来看,美国的BRAIN计划主要围绕技术主线展开,研究内容涉及转录谱、细胞类型多样性、组织标记与成像、分子鉴定、多尺度建模与分析、神经编码和动力学的一般原理、核磁共振与磁离子分子成像等具体研究,并以1.0计划、2.0计划分步骤开展研究,每一步计划高度聚焦脑图谱研究。中国脑科学计划涵盖了美国脑计划第一和第二阶段内容,不仅有不同年龄、物种、疾病状态下的单细胞水平脑细胞图谱绘制,也有不同大脑区域脑连接的图谱绘制和脑功能的神经机制研究,还包括新型的图谱研究和神经活动记录以及调控的技术平台开发。此外,中国脑计划还涵盖了美国脑计划所没有强调的类脑计算与脑机智能技术及应用研究。

中美两国科研水平差距

中美两国科研水平差距显著。下文从高被引论文数据、研究内容与研究影响力3个维度对具体差距进行说明。

对比中美两国高被引论文数据(见表3),显而易见,美国的各项数据表现均高于中国,且高被引发文量、篇均被引值以及与脑图谱研究紧密相关的领域研究人员数量远超中国。

表3 中美两国高被引论文脑图谱研究相关数据比较

研究内容上,美国无论在创新技术研究还是神经发育生理过程研究都高度聚焦脑图谱,不断实现技术创新,并在神经调控、转录组学、神经元连接组学,特别是在细胞类型多样性方面取得令人瞩目的成果;中国真正聚焦脑图谱的研究屈指可数,研究基础薄弱。现阶段,中国创新技术里的部分研究论文侧重脑机接口/芯片开发研究,一方面源于脑机接口技术是中国脑计划的细分研究领域之一,另一方面可能鉴于美国政府筹划对华禁运脑机接口技术,使得中国科研人员“未雨筹谋”[20]。

从研究影响力来看,美国脑计划于2017年布局开展细胞普查联盟(Cell Census Network,BICCN)研究。2023年10月12至13日,《科学》(Science)、《科学·转化医学》(Science Translational Medicine)和《科学进展》(Science Advances)期刊连载了BICCN的21篇研究论文,展示了美国脑科学计划的系列研究成果,研究主要围绕以下主题:①绘制胚胎期间和成体人脑多个脑区的单细胞转录组学和表观基因组学图谱;②比较人、非人灵长类(如猕猴)、小鼠的脑细胞图谱异同;③探究人脑中特定的重要细胞类型(如神经干细胞、调节脑活动的中间神经元等)及其功能,进行组学和类脑器官建模分析[21]。中国目前还处于研究的初期阶段,未形成爆发式、系统化、被科研媒体持续宣传的高水平基础研究成果。

启示

通过对标中美两国脑图谱研究的战略布局与科学研究现况,针对中国未来脑图谱研究发展,形成两点启示:

(1)研究前期借鉴美国,研究聚焦脑图谱。美国脑图谱研究的大量研究成果在BRAIN计划、BRAIN2025以及BRAIN2.0计划的有效指导下产生。美国的政策布局清晰,将任务进行阶段性分解,通过设立长期、短期目标进行任务分工与验收。目前,中国已经出台相对完善的脑科学计划,但为了更快更好推进宏观计划的落地实施,应借鉴美国在脑计划推行过程中针对脑图谱研究做出分阶段、分步骤的研究规划,精准达成研究目标。

(2)借力高质量国际合作,快速补齐研究差距。高水平国际合作是推动科学研究快速发展不可或缺的重要环节。前文研究初步呈现中国已有研究团队与美国顶级脑科学研究机构形成合作关系,且美国艾伦脑科学研究所与中国东南大学2018年合作成立了东南大学-艾伦脑科学研究所联合研究中心(SEU-Allen Joint Center)。未来,中国科研团队可以通过借助国际力量,探讨研究、切磋技艺、充分发挥科技共同体作用,将国际先进和优秀的科研成果通过高质量国际合作方式,适时转化为适应中国特色的研究理论或技术,帮助国内脑图谱研究取长补短、迎头赶上。

中美两国脑科学图谱的研究对比与启示[J]. 竞争情报. 2025, 21(3): 57-64.

来源:本文来源于“竞争情报杂志”,仅用于学术资讯分享,如有侵权请联系管理员删除。

原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/6l67Kg1wDl-Xsw65F7i82Q

脑机接口产业联盟作为脑机接口的合作与促进平台,着力聚集产业界各方资源,共同致力于推进脑机接口产业发展、需求与架构、标准、产品、解决方案及应用推广,形成良好的合作氛围及协作机制,围绕产业链,协调组织关键问题研究和核心技术攻关,促进产业生态繁荣,为中国及全球脑机接口产业发展提供必要支撑。

加入方式

关注脑机接口产业联盟公众号,菜单栏获取联盟加入申请表格,材料齐全后发秘书处。

欢迎业界积极参与联络,联系邮箱:bcia@caict.ac.cn。

(扫码获取加入联盟的申请材料)

扫码添加微信

扫码添加微信

- 点赞 (0)

-

分享

微信扫一扫

-

加入群聊

扫码加入群聊

扫码加入群聊