太过火爆,市场急需好好做“人”的人

- 2025-07-24 18:08:17

文|编辑部

近日,有消息称商汤科技拟成立独立的具身智能公司,核心团队已初步搭建,由王晓刚、陶大程两位视觉技术大咖领衔,目前正在业内密集“招兵买马”。

无独有偶,从京东、宁德时代,到vivo、比亚迪、蚂蚁集团,越来越多科技巨头正通过组建实验室、设立独立团队、合作高校、公开招聘等方式,加速进军机器人与具身智能赛道。

一时间,“不做具身智能,都不好意思说自己在搞AI”几乎成为产业共识。但当所有企业争相布局未来时,一个现实问题也愈发突出:人,从哪里来?

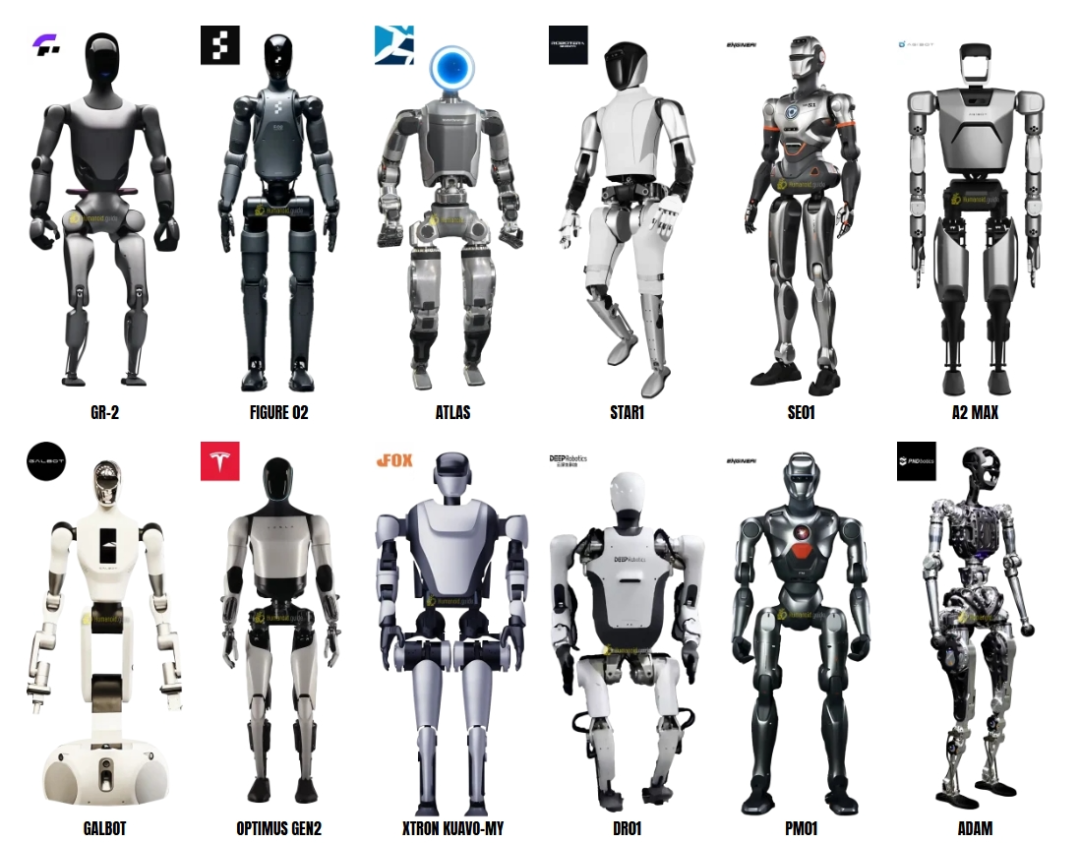

据人形机器人场景应用联盟数据,截至2025年6月,全球人形机器人本体企业已超过300家,其中中国超过150家。并且,这一统计仅包含已发布产品或样机的企业,实际从事研发的公司数量可能还要更多。

而在这个数字快速增长的同时,背后的人才争夺战早已悄然打响——市场供不应求,产业急需能够好好做“人”的人。

01

产业爆发,企业扎堆进场

从企业属性来看,目前活跃在一线的人形机器人本体研发公司中,成立五年以内的初创企业占比高达42%,专业机器人企业占比38%。与此同时,来自家电、汽车、互联网等领域的跨界玩家也在迅速扩张,已占到整体的11%。另有9%的企业来自机器人零部件背景,正试图通过向下游延伸进入整机研发。

可以说,从产业链上下游再到技术路径选择,整个行业正在呈现出极强的扩张性和多元化。

其中,汽车企业如特斯拉、小鹏,从自动驾驶、机械臂研发切入,加码人形机器人赛道;家电品牌如海尔、美的等早早就通过服务机器人或陪护机器人项目试水,尝试用智能终端升级家庭场景;而在AI与互联网公司主导的这轮热潮中,各路玩家正加速拉开距离。

商汤科技的动作是最新一例。据报道,其正在筹备成立独立的具身智能公司正在密集招募业内人才。

更早之前,媒体爆料京东也成立了专门的具身智能业务部门,聚焦家庭场景的服务型机器人,计划于2026年实现产品量产,累计投入已超10亿元。

除了自研,巨头们也在频繁出手投资。仅2025年上半年,京东就投资了千寻智能、逐际动力、众擎机器人、智元机器人等多家具身智能初创企业;同时,其旗下品牌JoyInside正将大模型交互能力嵌入消费级机器人硬件,预计将在2025年世界人工智能大会上宣布与十余家机器人品牌的合作计划。

美团、阿里、腾讯等互联网巨头同样在这个赛道动作频频。美团已投资星海图、宇树科技、银河通用等多家机器人公司,阿里则支持了有鹿机器人、源络科技、逐际动力等项目;腾讯不仅参与投资,其Robotics X团队从2018年起便启动机器人相关研发,持续推进灵巧手、四足机器人、轮足结构等方向。

金融科技公司也悄然布局。蚂蚁集团在2024年底成立“蚂蚁灵波”,作为集团推进具身智能战略的核心平台,面向家庭、养老、医疗等高交互场景。进入2025年,蚂蚁灵波迅速启动技术人才储备,在多个招聘平台同步开放了涵盖嵌入式开发、机器人算法、结构设计、仿真系统等多个岗位。

制造业巨头和消费电子品牌也不甘落后。宁德时代旗下未来能源研究院与上海交大联合推进多款机器人项目,包括双足、仿人、重载四足等产品,并在内部设立团队自研机械臂。vivo也表示成立了机器人实验室,聚焦机器人“大脑与眼睛”的构建,计划面向个人与家庭场景推出消费级产品。比亚迪也设立了专门的未来实验室,由高管直接挂帅,集中突破具身智能技术。

从初创企业到科技大厂,再到家电、汽车等“非典型玩家”,几乎所有类型的公司都在向具身智能靠拢。整个行业已不再是某一类企业的专属战场,而正在成为一次全产业的集体奔跑。

只是,企业数量越多、玩家入局越快,对人才的需求就越强烈。市场在狂奔,但懂机器、也懂“人”的人,才是最稀缺的资源。

02

“造人”容易,“招人”却难

行业在快速扩张,企业们纷纷跑步入场。但“造人”容易,“招人”却难。

根据智联招聘发布的《2025机器人产业人才报告》,人形机器人领域两大核心岗位——机器人算法工程师和机械结构设计工程师的招聘量分别同比增长479%和239%,远超整体机器人产业的增速,呈现出“井喷式”爆发。

为何如此紧缺?很大程度上源于人形机器人在技术上的独特性。与传统机器人相比,人形机器人在运动控制和智能交互上提出了更高的要求,不仅需要稳定实现平衡、行走、上下楼梯等复杂动作,还要具备环境感知、主动决策的能力。因此,算法工程师和机械结构工程师这两类核心岗位成为企业们争夺的“重灾区”。

与此同时,薪资也在快速上涨。算法岗位平均月薪已超过 3.1万元,中高阶岗位月薪突破 3.8万元,部分核心人才甚至拿到了 6万元+ 的报价。猎头们表示,年薪百万在这个行业不再稀奇,一些上市公司直接打出“薪资不封顶”的招聘条款。

现实远比数据更直接。在过去几个月里,无论是宇树、智元这样的明星创业公司,还是京东、华为、比亚迪、小鹏这些知名玩家,几乎都在密集放出“抢人信号”。

智元机器人具身业务部总裁姚卯青在采访中坦言,公司正在“全力扩编”,补强算法、控制系统、感知规划等关键环节,希望尽快迎来产品化的拐点。而宇树科技创始人王兴兴则在多个场合表示,“什么岗位都缺”,甚至欢迎“文职、采购、销售技术、研发市场全线加入”。

资本方也在盯人才看项目。多家投资机构表示,在这个没有“标准答案”的行业,项目早期是否值得投,核心判断标准之一就是团队组成——最好有几位“自动驾驶、机器人、芯片赛道出来的老兵”,能抗压、懂路径、有落地经验。

除了中国之外,国外的人才同样稀缺。近期,Meta上演了高薪挖走竞争对手核心AI人才的戏码,其实在人形机器人和具身智能领域,挖墙角现象同样严重。在一次采访中,Figure的CEO就曾透露,“自己为了挖人每天打300个电话。”

随着抢人大战升温,企业们纷纷开始加强人才保密措施,以防技术员工被竞争对手高薪挖走。某人形机器人企业表示,公司研发团队成员姓名全部保密,内部统一用英文名互称,甚至禁止技术人员接受外部采访。

为缓解人才缺口压力,一些企业开始探索更具长期性的“联合育人”模式。2024年以来,智元机器人与北京大学成立联合实验室,瞄准具身智能技术研发与产业化应用;武汉大学与小米共建机器人系,开启研究生和本科生人才的培养合作;宇树科技、上海大学和上海市宝山区三方共建通用机器人研究院,通过校企合作加快人才培养和技术转化的步伐。

技术、资本和场景已经逐渐齐备,唯一制约产业爆发速度的,就是核心人才这块短板。“人”的问题不解决,行业的竞争就会一直处于高温状态。

03

“招人”虽难,“留人”更难

在具身智能这条赛道,缺人是显性问题,“留不住人”才是难解的隐痛。

和许多风口产业类似,具身智能与人形机器人这条赛道,不仅人才紧缺,人才流动性也极高——今天是某头部公司的核心算法工程师,明天就可能成为下一家创业公司的CTO。

这背后有两大驱动力:一是高薪诱惑实打实地在撬动人;二是“人人都有创业梦”正在具身智能圈蔓延。越是掌握核心技术的人,越不愿只做“螺丝钉”。

在一级市场普遍看好具身智能的背景下,“离职即创业,创业即融资”的氛围也在不断强化这种流动性。只要有一个技术骨干 + 一份PPT + 一个demo,天使轮融资就有可能落地。

在智元、逐际动力、众擎机器人等创业公司背后,都能看到核心成员曾在头部公司任职的履历。甚至不少团队,直接就是“大厂团队整体出走”。这种“组团流动”带来的影响是显著的——人才在流动,技术路线也在被重新塑造。

这种高流动,短期带来了正向刺激:项目推进快,原型机速度惊人;但长期来看,也让不少企业“刚搭好团队又要重新补”。技术路线反复、版本迭代不稳定、知识断层等问题,正在一些公司内部悄然显现。

为应对流动性带来的不确定性,企业开始想尽办法绑定核心人才:通过股权、年终奖、专项激励计划拉住技术骨干,也有人干脆以“公司+研究院”的模式提供更自由的研发空间,降低出走意愿。

与此同时,一种“从大厂出走→创业→再被大厂并购”的流动循环,也在这个行业里逐渐出现。对创业者来说,这是技术变现的出口;对大公司来说,这是补短板的捷径。

无论是主动流动、被动流动,还是自带融资的技术转场,人形机器人行业正处于一个典型的“技术人驱动产业”的阶段。在这个阶段里,“做人的人”不只在造产品,也在频繁重塑自己的位置。

结语:产业竞速,更是“人的战争”

人形机器人、具身智能的风口之下,企业涌现、资本追逐、人才争夺……整个行业呈现出一派火热而焦虑的景象。这场技术与资本的竞速,说到底是“人的战争”:技术靠人研发,企业靠人搭建,资本也靠人撬动。

行业快速扩张的当下,如何留住真正能做事的核心人才,如何降低过度流动带来的技术损耗,如何构建可持续的人才生态,都是所有参与者必须面对的问题。或许只有当产业逐渐沉淀下来,不再一味追风口、拼速度,而是真正形成长期的人才体系和稳定的发展节奏,具身智能才会从概念走向现实。

短期看,企业比的是谁招的人更快、更多;长期看,比的却是谁更懂得如何“好好做‘人’”。

后台回复“加群”,加入“人形机器人场景应用联盟交流群

推荐阅读

本体企业

越疆机器人|科沃斯|睿尔曼智能|艾比仿生

威迈尔|浙江人形机器人创新中心|赛博格机器人

供应链企业

高通|伟创电气|澜兔数界|力准传感|缇基彼|华盛控

纽格尔|灵猴机器人|科峰智能|银轮股份|迈尔微视

台达|仙工智能|思岚科技|航天凯特|拓邦电机|集和诚

终端企业

泰山体育|润新机械|南京市保|中广核检测|金旺智能

中国兵器工业集团|小小科技|华鼎股份

扫码添加微信

扫码添加微信

- 点赞 (0)

-

分享

微信扫一扫

-

加入群聊

扫码加入群聊

扫码加入群聊