钙基电池:下一代低成本、高能量密度储能技术

- 2025-07-21 18:12:44

在电网储能及可再生能源应用需求的推动下,开发新型电池体系成为研究热点。多价金属电池(如钙、锌、镁)因其潜在的高能量密度、资源丰富性和低成本,被认为是一种极具前景的储能方案。在锂资源分布不均且价格波动的背景下,钙基电池展现出显著的成本优势,因此作为多价金属电池的重要代表备受关注。

然而,钙基电池的发展仍面临诸多挑战:

一方面,金属钙的可逆沉积/剥离仅能在特定的非水系电解液中实现,且沉积过程中表面易形成钝化膜,导致库仑效率较低;

另一方面,钙基电池的电解质需具备超过4 V的电化学稳定窗口,并通过较弱的库仑相互作用实现钙离子的有效溶剂化,以改善动力学性能并降低正极界面的脱溶剂化能垒。

近年来,研究人员在钙基电池的电极材料和电解液设计方面取得了显著进展(图1)。

图1 钙基电池发展历程

金属钙负极具有较高的比容量和较低的电极电势,有望显著提升钙基电池的能量密度。钙金属在实现高效界面反应方面所面临的挑战,既具有金属负极的共性问题,又因其独特的界面化学性质而更加复杂。针对这一问题,近年来研究逐渐转向开发合金负极和嵌入型负极等替代材料,为构建高性能钙基电池提供新路径。

金属钙负极具有高体积比容量和质量比容量,是钙基电池比容量最高的负极材料。然而,金属钙负极的高效可逆沉积/剥离仍面临挑战。在早期研究中,金属钙在有机电解液中难以沉积/剥离,主要原因在于其表面易形成由碳酸钙和氢氧化钙等非导钙离子成分构成的SEI,导致负极严重钝化。这种SEI结构的优化是实现金属钙沉积/剥离的重要因素(图2(a))。

合金负极相比金属钙负极具有更优的电化学稳定性,可有效减少表面钝化,同时缓解枝晶生长,提高循环寿命,因而成为了更具潜力的钙基电池负极材料。通过密度泛函理论评估合金的钙化电压、体积膨胀率和比容量,可筛选出锡、硅、锑、锗、铝等最具潜力的候选材料(图2(b))。其中,钙−锡合金具有高理论容量。Wang等发现锡负极可完全钙化为Ca7Sn6,但体积膨胀高达136.8%,CaSn3合金的体积变化仅7.3%,可缓解结构应力,确保长循环寿命(图2(c))。未来需要进一步研究合金负极的结构优化(如纳米化、多孔结构设计)和界面优化(如SEI设计),以提高其循环稳定性和实际应用潜力。

基于钙离子嵌入/脱出机制的电极材料在充放电过程中表现出较小的体积变化,有助于提升电极界面和结构的稳定性,从而显著提高电极的循环稳定性。碳材料在锂离子电池和钠离子电池等体系中已得到广泛应用。g−Mg3N2的理论比容量高达1594 mA·h·g−1,且其结构稳定性优异,这有助于提高电极的循环性能(图2(d))。

图2 钙基电池负极材料

电解液是钙基电池的核心组成部分之一,需要兼备高钙离子导率和高电化学稳定性。优化电解液配方是提升钙基电池性能的有效策略之一,研究主要集中在电解盐、溶剂和添加剂的优化等方面。

目前研究主要采用高氯酸钙、四氟硼酸钙、双三氟甲磺酰亚胺钙、硝酸钙和硼氢化钙为电解质盐。常见溶剂包括碳酸乙烯酯、碳酸丙烯酯、碳酸甲乙酯、碳酸二甲酯、四氢呋喃、及乙二醇二甲醚等。一方面,通过组合不同溶剂与电解质盐,可充分发挥各组分的协同效应,优化钙离子的溶剂化环境。另一方面,可调整电解质盐的阴离子结构优化钙离子溶剂化结构。但该电解液的电化学稳定性窗口窄,难以适配高电极电势的正极材料,限制了其实际应用。

此外,钙离子与阴离子之间的强相互作用会显著提高其去溶剂化能垒,进而加剧电池极化,限制其电化学性能的进一步提升。通过在基于离子液体的电解质中引入有机溶剂二甲基亚砜,一方面可降低电解液的粘度,提升体系的离子传输能力;另一方面,二甲基亚砜可参与钙离子的溶剂化壳层构建,部分取代与钙离子具有强相互作用的阴离子,降低溶剂化壳中阴离子的比例,从而减小溶剂化钙离子的尺寸。与其他二甲基亚砜含量较低或不含二甲基亚砜的电解液相比,含有50%体积分数二甲基亚砜的电解液中,Ca2+–BF4−(769 cm−1)和Ca2+–TFSI−(748 cm−1)的振动特征峰迁明显减弱,表明钙离子配位结构发生了重组,接触离子对数量减少(图3(a))。

此外,该电解液体系能在金属钙表面形成均匀且稳定的SEI。冷冻透射电镜表征显示,SEI层中存在直径约3 nm的氟化钙纳米晶区,均匀分散于有机成分基底中(图3(b)~(d))。这种独特的SEI结构具有低界面电阻和优异的钙离子传导性能,可有效抑制副反应并提升电化学稳定性。

图3 电解液对SEI和钙离子溶剂化结构的影响

钙基电池正极材料是决定电池能量密度和循环性能的关键组成部分之一。目前研究较多的正极材料主要包括基于嵌入和转化机制的正极材料。

嵌入型正极材料具有开放框架结构,可容纳金属离子的嵌入,主要包括层状化合物、普鲁士蓝类似物和聚阴离子化合物等。

层状化合物因其层间弱范德华力的特性,能够有效容纳钙离子的嵌入与脱嵌。以氧化钒(V2O5)为例,其层间距约为8 Å,能够提供204 mA·h·g−1的钙离子存储容量,并在350次循环后容量保持率达86%(图4(a))。

普鲁士蓝类似物是一类金属−有机框架材料,具有开放且可调的晶体结构。其较大的通道和间隙有利于离子嵌入和脱出,使其在钠离子和钾离子电池中得到了广泛应用,同时也展现出作为钙基电池正极材料的潜力(图4(b))。

聚阴离子化合物由过渡金属多面体和多阴离子基团组成,主要包括钠超离子导体(NASICON)、橄榄石和斜方晶结构等。钙离子半径与钠离子相近,钠基多阴离子化合物可直接或经改性后用作钙基电池的正极材料。引入氟元素进一步增强诱导效应,可显著提高电极循环稳定性。如Na0.5VPO4.8F0.7在500次循环后容量保持率超过90%(图4(c)、(d))。

图4 基于钙离子嵌入机制的插层正极材料

转化型正极因其超高的理论比容量和优异的功率密度而受到广泛关注。转化反应通过化学键的断裂和重组,并伴随新相的形成,不仅显著提高了电化学活性材料的利用率,还摆脱了材料晶格结构的严格限制,为材料设计提供了更大的灵活性。目前,转化型正极材料的研究主要集中在有机化合物、硫和氧等体系上。

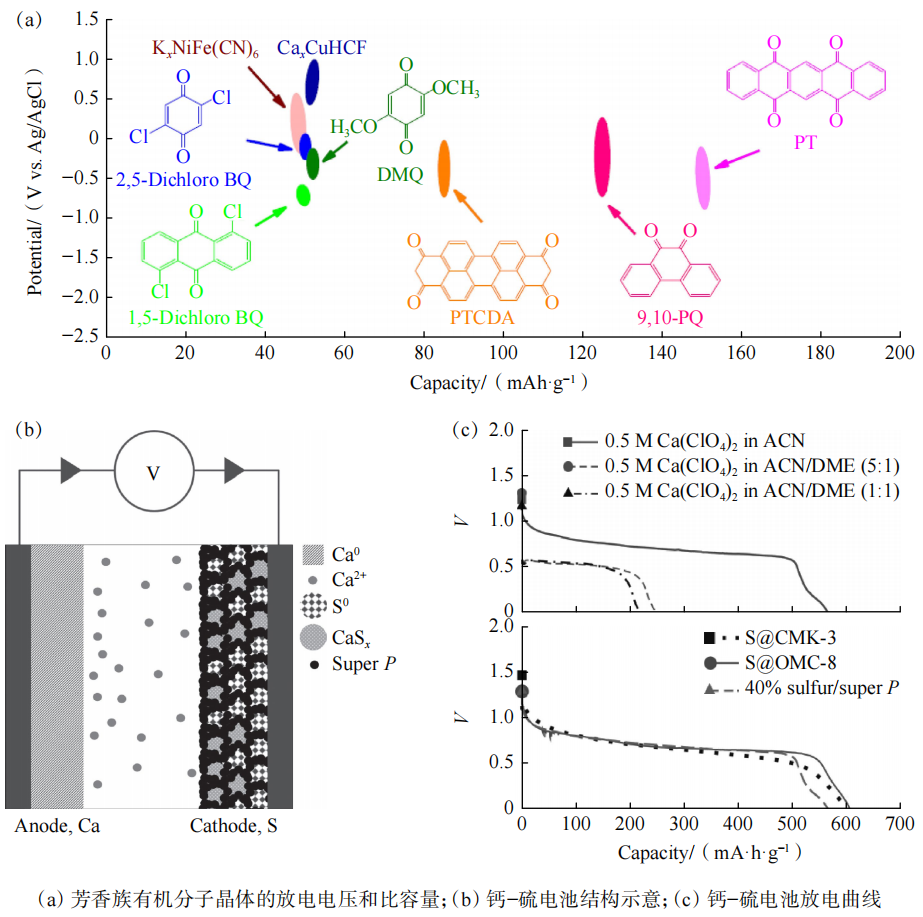

有机化合物:有机电极材料因其柔韧性、温和的合成条件以及丰富的结构和化学可调控性,成为钙基电池正极材料的重要研究方向。这类材料能够在较高嵌入电压下实现高比容量,根据电荷变化过程可分为3类:n型(如羰基化合物)、p型(如亚氨基化合物)和双极型(如亚硝基化合物)(图5(a))。目前,有机正极材料的研究主要集中在水系钙离子电池领域。

硫:钙−硫电池的理论比容量高达1672 mA·h·g−1,同时兼具成本低廉和环境友好的优势。硫/介孔碳正极可表现出600 mA·h·g−1的放电容量(图5(b)、(c)),硫/科琴黑正极可表现出约760 mA·h·g−1的放电容量。

图5 有机化合物和硫正极材料

氧气:钙−氧气电池具有钙基电池中最高的理论能量密度。Ye等开发了一种可在室温下稳定循环的可充电钙−氧电池,并通过优化电解液体系及电极结构,有效提升了电池的可逆性和循环稳定性(图6(a))。该电池在室温条件下可通过独特的双电子反应电化学机制,实现放电产物可逆生成与分解,为构建可实际应用的钙−氧气电池奠定了理论基础(图6(b))。在1000 mA·g−1的高电流密度和500 mA·h·g−1的高比容量下,该钙−氧电池实现了在室温下的700次稳定循环,展现出优异的循环寿命(图6(c))。该研究突破了传统钙−氧气电池在室温可逆性、电解液稳定性及循环寿命等方面的关键瓶颈,为新型高性能钙基储能技术的发展奠定了重要基础。

图6 氧气正极材料

钙基电池凭借钙资源丰富、成本低廉、理论能量密度高及安全性良好等优势,在多个储能领域展现出广阔的应用前景。

在柔性电子与可穿戴设备方面,钙基电池结合碳纳米管和石墨烯等柔性电极材料,可开发具有高安全性、轻量化特征的柔性储能器件,用于电子皮肤、智能织物及生物传感器。Ye等首次将钙−氧气电池应用于可穿戴储能系统,构建了一种新型柔性纤维电池。该电池采用同轴设计,包括金属钙/碳纳米管纤维负极、取向碳纳米管薄膜空气正极及凝胶电解质层(图7(a))。该纤维电池在0°~180°的弯曲状态下仍可稳定工作(图7(b))。进一步可将纤维电池编织成透气性良好且高度柔性的储能织物,为智能手机等电子设备供能(图7(c)、(d))。

图7 钙基电池在柔性可穿戴电子设备领域的应用

在低成本大规模储能系统方面,钙资源分布广泛、开采成本低,极具可持续性,尤其适合于构建成本敏感型的大规模储能系统,如风能、太阳能等可再生能源的配套储能、电网调频系统等。此外,钙基电池在极端环境下的能源供给方面同样展现出独特优势。在航天器、电动高空平台、地外探测器等任务中,能源系统往往需要承受剧烈的温度波动与复杂电磁环境,钙基电池可提供高能量密度与良好安全性,是未来深空探测和极端场景供能的有力候选技术。

尽管钙基电池的研究取得了重要进展,但其实际应用仍面临诸多挑战。钙离子的高电荷密度和大离子半径导致其在电极材料中的扩散动力学缓慢,限制了电池的倍率性能。钙金属负极的钝化问题和电解液的稳定性仍需进一步优化。此外,正极材料的比容量和循环寿命仍有提升空间。

未来研究可重点关注以下方面:

(1)开发新型高稳定性电解液,优化钙离子的溶剂化结构和界面动力学;

(2)设计纳米结构电极材料,扩大离子扩散通道并缓解体积膨胀;

(3)探索多价离子与单价离子的协同效应,提升电极材料的氧化还原电位和容量;

(4)结合柔性电子和可穿戴设备的需求,开发高性能柔性钙基电池。

内容为【科技导报】公众号原创,欢迎转载

白名单回复后台「转载」

精彩内容回顾

《科技导报》创刊于1980年,中国科协学术会刊,主要刊登科学前沿和技术热点领域突破性的研究成果、权威性的科学评论、引领性的高端综述,发表促进经济社会发展、完善科技管理、优化科研环境、培育科学文化、促进科技创新和科技成果转化的决策咨询建议。常设栏目有院士卷首语、科技新闻、科技评论、专稿专题、综述、论文、政策建议、科技人文等。

扫码添加微信

扫码添加微信

- 点赞 0

-

分享

微信扫一扫

-

加入群聊

扫码加入群聊

扫码加入群聊