你的“主控感”其实早已注定?大脑动作前的微弱波动揭示控制感的秘密

- 2025-07-31 09:29:38

我们为什么会觉得“这个动作是我做的”?这种名为 “主控感”(sense of agency)的体验,是自我意识和运动控制的核心。但这个看似简单的感觉,其实来自大脑对“预期动作结果”与“实际反馈”的比对。

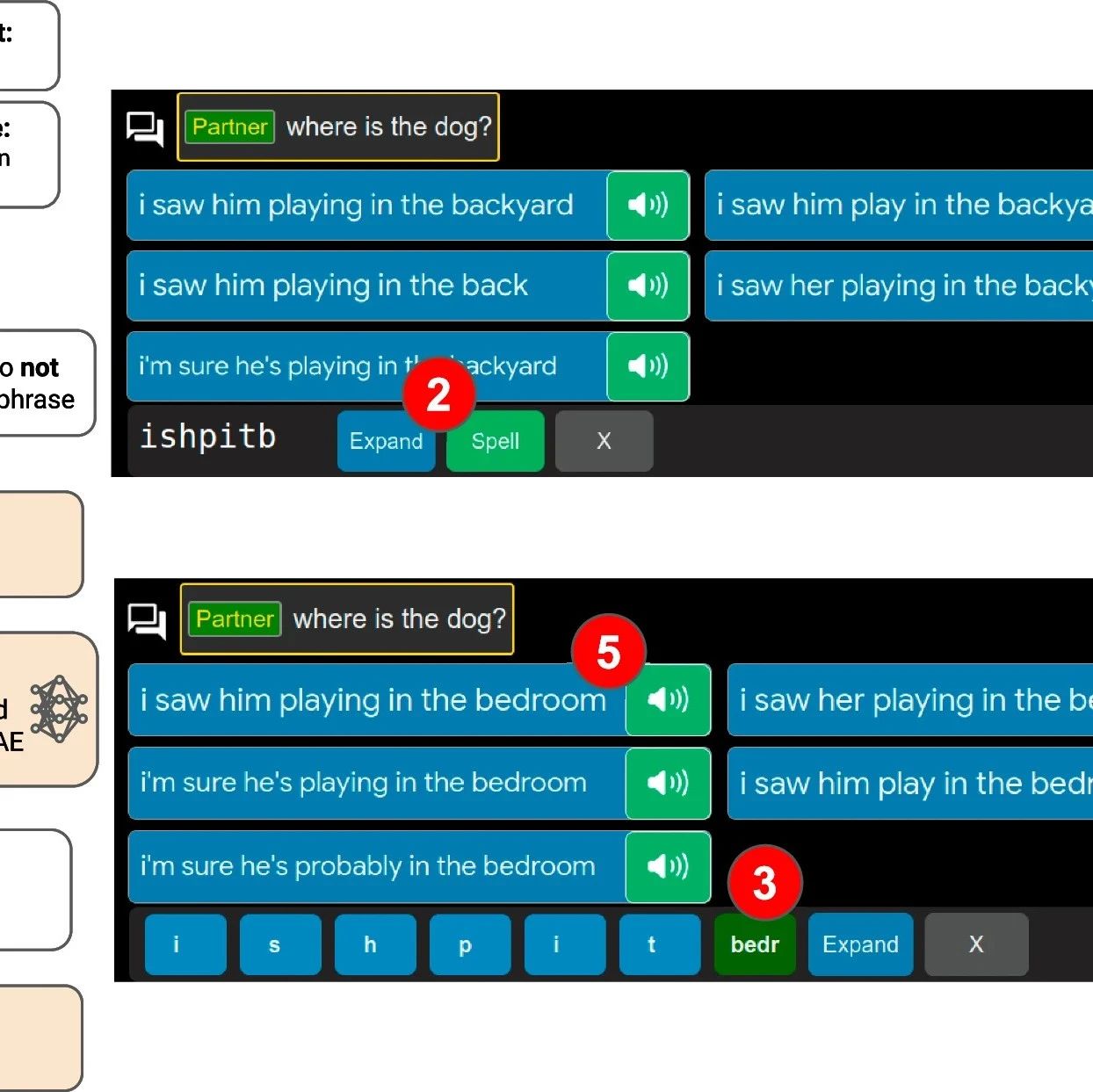

最新研究发现,这种比对并非等到动作发生后才开始,而是在动作发生之前,大脑中的θ-α波(4–13Hz)就已经在悄悄“预设”我们的控制感。研究团队利用脑机接口(BMI)系统(见图1),在一位高位截瘫者和健康人群中,发现M1区域的低频振荡活动与主控感密切相关。这些节律信号影响了运动前不同脑区之间的连接方式,或许正是塑造主控感的关键机制。图1展示了BMI如何将大脑信号转化为动作输出,也让我们首次看到:我们对“自我控制”的感受,可能早已在大脑启动动作前决定了。

图1|实验1和实验2中使用的脑机接口(BMI)系统示意图

该BMI系统的目的是帮助一位高位截瘫的参与者“重新掌控”自己的手部动作。具体来说,他们在这位参与者左侧大脑——控制右手运动的区域——植入了一块96通道的电极阵列(图1a),用来记录大脑在试图移动手部时产生的高频神经信号。然后,研究团队通过支持向量机对这些信号进行解码,判断参与者想要进行的具体动作。接下来,被“读懂”的运动意图并不会停留在大脑里,而是通过一套定制的神经肌肉电刺激(NMES)袖套(图1c)传导到手上,从而让这位参与者的手重新“动起来”。此外,研究者还借助fMRI扫描(图1b),定位了与手部运动相关的脑区和电极植入位置,确保整个系统的精确性。

四项系统性实验

为了探究主控感背后的神经机制,研究团队开展了四项系统性实验,并结合功能连接分析,逐步揭示了:我们在动手之前,大脑的某种“节奏信号”已经开始塑造我们是否觉得“是我控制了动作”。以下是各实验的详细发现:

实验1:截瘫者大脑的“节奏”预示控制感(见图2)

在这项实验中,研究人员分析了一位长期使用脑机接口的截瘫患者的数据。参与者通过BMI系统执行了四种手部动作(如张合拳头、屈伸拇指),随后被要求判断“是否是自己产生了该动作”。关键在于:实验故意操纵了视觉与身体的反馈信息。例如,当参与者试图张开手时,系统有时却显示为“手在合拢”——这种“错乱反馈”让大脑的感觉系统处于矛盾状态(图2a)。研究者随后发现,在这种感官冲突的情境中,决定参与者是否产生“我控制了”的判断的,不是反馈本身,而是动作发生前500到50毫秒内,M1区域的低频α波相位(图2e)。

图2|实验1的设置和结果

更有趣的是,这个效果集中在8Hz左右的频率,而这一频段正是我们熟知的运动相关mu节律频率。图2f显示,高主控感与低主控感的试次,在这个时点呈现出完全相反的相位分布。这种“相位对立”是研究首次在人类中如此清晰地观察到的主控感神经标记。

实验2:我们“觉得动作发生得早”,其实是因为大脑提前做了决定(见图3、图4)

研究团队进一步引入了一个经典的时间判断任务:让参与者在看到一个旋转钟表时,报告他们认为动作发生的时刻。通过比较自发动作(由意图驱动)和被动动作(由外部电刺激触发),研究者发现:当动作是自主触发时,参与者普遍认为“动作发生得更早”——这被称为主观时间压缩效应(图3b)。

图3|实验2的设置和结果

而令人惊讶的是,那些感知为“更早发生”的动作,其背后的大脑节律相位,再次集中在8Hz附近的低α波段,时间上也仍旧提前于动作发生(图3e)。更进一步的分析表明,这些相位信息远比LFP振幅等传统指标更敏感地预测主控感(图3g vs 3i)。这意味着,我们对动作时间的感知,甚至主控感的产生,可能都根植于一个非常具体的神经时钟信号。

图4系统性地展示了,不论是“主观评分”(实验1),还是“主观时间感知”(实验2),大脑在动作前的相位模式是一致的,都指向相同的8Hz节律。

图4|实验1和实验2中,动作前的相位与主控感的对应关系

这些低频节奏到底是不是大脑“真正用来控制神经活动”的?它们是否只是脑电图上的现象,还是实际在驱动皮层神经元的放电?为此,研究者回到实验1中植入电极的截瘫参与者的数据,从神经元水平来检验这个问题。他们的方法是分析:M1区域的局部场电位(LFP)节律与神经元放电之间是否存在“锁相”关系(PLV)。

图5|实验1和实验2中,动作前的相位与主控感的对应关系

图5为我们提供了关键证据:主控感与大脑中某一特定频率(8Hz)节奏下的放电精度密切相关。也就是说,大脑不是一团神经元在“乱放电”,而是在一个“精准节拍”的指引下完成主控感的构建。

实验3:健康人群中的大脑节奏也能预测主控评分(见图6)

为了排除植入电极对结果的影响,研究者在30位健康人身上重复了类似的实验,使用EEG-BMI系统控制虚拟手。参与者通过想象手部运动,驱动屏幕上的手进行闭合动作,并在每次试验后从1到9评分自己“控制感的强弱”。结果显示,与实验1一致,SMA(辅助运动区)与M1区域的低α波相位在动作发生前就可以预测评分高低(图6c)。图6d进一步展示了这一相位效应在9Hz左右最为明显,并随着个体的α节律频率而变化(图6f)。也就是说,每个人对“我是否在控制”的感觉,可能都有一段“属于自己的大脑节拍”。

图6|实验3设置与结果

在最后一步分析中,研究团队提出一个关键问题:如果某个相位能带来更强的控制感,它是否也让大脑网络之间的连接更高效?他们发现,当SMA区域处于“最佳相位”时,大脑在动作后的0.2–1.2秒内,其与多个脑区(如前额叶、顶叶、颞叶)之间的α频段连接显著增强(图7a–c)。更重要的是,这种连接是从SMA出发,主动影响其他区域的(图7e–g)。这提示我们:主控感不仅是单一脑区的产物,更是一个“由节奏驱动的信息协调网络”的表现。

图7|动作前相位与大脑功能连接的变化

这项研究揭示,我们“控制动作”的主观体验,其实根植于大脑运动区在动作发生前的节奏性活动,尤其是8Hz左右的α波相位。这一节奏不仅预测我们是否会产生主控感,还通过协调大脑各区域之间的连接,调控感知、意图与反馈之间的信息整合。从神经元放电到跨区域通信,这种以节奏驱动的分布式机制,体现了大脑作为一个复杂系统,在“自我感”形成中的关键作用。

仅用于学术分享,若侵权请留言,即时删侵!

欢迎加入脑机接口AI星球,获取更多脑机接口+AI等领域的知识和资源。

合作咨询请添加微信:RoseBCI【备注:姓名+行业/专业】。

欢迎来稿

1.欢迎来稿。投稿咨询,请联系微信:RoseBCI

点击投稿:脑机接口社区学术新闻投稿指南

2.加入社区成为兼职创作者,请联系微信:RoseBCI

一键三连「分享」、「点赞」和「在看」

不错过每一条脑机前沿进展

扫码添加微信

扫码添加微信

- 点赞 (0)

-

分享

微信扫一扫

-

加入群聊

扫码加入群聊

扫码加入群聊