星河启智:科学智能2.0时代,开启「科学家即C位」的自主科学新范式

- 2025-07-26 22:11:10

将 ScienceAI 设为星标

第一时间掌握

新鲜的 AI for Science 资讯

编辑丨ScienceAI

科学探索的本质是一场与未知世界的持续对话,纵观历史,科学的语言与工具在不断进化。从肉眼观测到精密仪器,从牛顿的苹果到爱因斯坦的方程,再到如今的超级计算,每一次工具的革命都在重塑我们与世界对话的方式。

科学研究经历了四个主要范式的发展和融合过程:从基于观察实验的经验科学,到以数学建模为核心的理论科学,再到以计算模拟为工具的计算科学,然后发展到以大数据分析为特征的数据密集型科学。

科学研究经历了四个主要范式的发展和融合过程:从基于观察实验的经验科学,到以数学建模为核心的理论科学,再到以计算模拟为工具的计算科学,然后发展到以大数据分析为特征的数据密集型科学。

今天,科学智能(AI for Science,AI4S)的浪潮奔涌而至。然而,在很长一段时间里,AI 对许多一线科学家而言,更像一把需要高超工程技巧才能挥舞的「高枝剪」。它很强大,却也笨拙且疏远。

「在过去的科学智能 1.0 时代,AI 科学家驱动变革,」复旦大学特聘教授、上海科学智能研究院(上智院)院长、无限光年创始人漆远一针见血地指出,「他们跨界作战,成就非凡,但这迫使真正的领域专家不得不分心去学习复杂的 AI 技术,而不是专注于科学本身。」

真正的变革,呼唤一个「以科学家为中心」(Scientist-Centered)的全新范式。

「要让领域科学家成为舞台中央的主角,」漆远将其定义为「科学智能 2.0 时代」。核心不是让科学家转行做 AI,而是让 AI 主动进化,成为能理解科学家意图、默契协作的「灵魂伙伴」。

在此背景下,由上智院联合复旦大学、无限光年共同打造的星河启智(NovaInspire)科学智能开放平台应运而生。它并非简单地将 AI「套壳」于科研流程,而是一个智能体原生(Agent-Native)的全链路平台。

上智院副院长、复旦大学人工智能创新与产业研究院副院长程远解释道,平台在设计之初就贯彻了「智能体原生」的理念,将所有工具、数据、模型都原生集成为智能体,而非事后添加的插件,以此应对科研流程的极端复杂性。

星河启智的目标,是成为科学智能 2.0 时代的「最强大脑」,通过「自主科学探索引擎」与「多学科交叉众研社区」的双轮驱动,系统性地解决工具割裂、模型验证困难与数据孤岛等瓶颈,最终「把上下游全都打通了」,大规模减少科学家从提出构想到得出结论的时间。

为科学家打造的全栈式「科研梦工厂」

要实现「科学家即 C 位」的愿景,离不开坚实的基础设施。星河启智构建了覆盖科研全流程的核心能力,它们如同一个全栈式的「科研梦工厂」,为科学家提供开箱即用的强大「武器库」。

可信的「知识原料」

数据是 AI 的燃料,但高质量、权属明晰的科学数据稀缺且分散,平台通过两大核心技术解决信任根基。

其一,采用区块链技术,记录下每一个人对每一条数据的贡献,确保未来基于该数据产生重大成果时,贡献能够被追溯和承认。其二,开发隐私计算技术,确保敏感数据「可用不可见」,保障数据安全。

这一机制辅以平台积分体系,贡献数据不仅能赢得学术声誉,还能兑换算力或获取其他数据,从而通过自发的经济激励,而非行政命令,来促进生态的有机生长。

目前平台已汇聚覆盖 300 多个子领域的 4 万多个科学数据集,数据总量超过 12 PB,并具备每日处理 50 TB 数据的强大能力,并设计了三层服务体系:如同公共服务的免费「图书馆模式」、提供标准化产品的「商场模式」,以及满足特定需求的「定制模式」,以此来平衡科研的公益性与平台的可持续发展。

以昂朴生物——渐冻症(ALS)基因数据库为例。为攻克渐冻症(ALS)这一复杂的致命神经退行性疾病,昂朴生物搭建了全国首个 AI 驱动的机制研究与药物发现平台。

该平台整合了超过 200 例 ALS 患者的多组学数据(全外显子、全基因组及转录组)与人源 iPSC 分化的神经元模型,旨在突破传统研究在数据挖掘深度和效率上的瓶颈。

通过运用机器学习算法,平台能更高效地从海量数据中识别新的致病基因、揭示分子机制、并筛选潜在药物靶点,从而显著加速 ALS 的基础与转化研究,为罕见病药物开发提供强大支撑。

强大的「通用大脑」

前沿 AI 模型层出不穷,但应用门槛高,科学家难以快速「上手」。平台汇聚了来自超过 40 家机构的 200 多个前沿模型,覆盖 12 个主要科学领域,并提供直接部署好的服务,科学家「了解到这个模型能够帮他解决什么科学问题之后,直接点击就可以使用」,极大降低了使用门槛。

漆远将此比喻为「一个仓库」,科学家可以像「逛淘宝」一样,在这里找到、甚至自己搭建所需的模型引擎,快速打造出能完成科研任务的「智能体之车」。

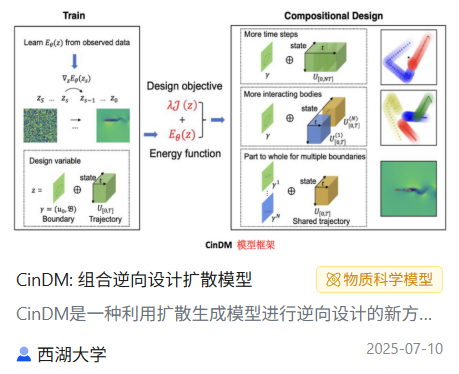

平台整合了包括全球首个聚焦早期中华文明的多模态大模型、应用于复杂系统模拟与控制的小波扩散神经算子、面向高端制造的组合生成式逆向设计模型(CinDM)等一系列前沿智能基座。

「中华文明大模型」通过整合海量专业化语料与创新的五维智能互证技术(即文本、图像、音频、视频、时空),为文史研究提供可信的智能基座。

「小波扩散神经算子」则利用小波变换与扩散模型,在天气预测、流体模拟等领域实现了对系统突变的高精度捕捉与超分辨率预测。

「组合生成式逆向设计模型 CinDM」能将独立零件智能组合成完整复杂系统,自主发现「编队飞行」等高效构型,为航空航天、生物医药等领域提供可信高效的智能设计方案。

通过集成这些先进工具,平台为科研、教育、工业等领域提供了强大的多学科交叉创新能力。

高效的「动力引擎」:科学智算加速平台

大规模科学计算常因算力中断、效率低下而受阻。平台针对 AI4S 的特点进行了深度优化,通过 GPU/CPU 协同,将长达 8 小时的预处理任务缩短至 1 分钟,效率提升 99.7%;通过 Serverless 动态调度技术,在同等资源下让部署模型数翻倍,推理成本降低 50%。

程远解释说,在前沿研究中,例如强化学习驱动的材料发现,AI 模型(GPU)需要不断提出新方案,而传统的科学计算程序(CPU)则要快速给出评价。二者之间若有延迟,整个训练过程将停滞不前。星河启智的 GPU/CPU 融合计算优化正是为了打通这个「任督二脉」。

大规模组合优化问题是推动新材料研发、药物发现等前沿领域突破的核心挑战。依托星河启智平台强大的算力基础设施与技术创新能力,北京大学杨耀东团队通过开发通用计算算子并采用智能适配的 GPU/CPU 异构协同调度机制,深度优化了计算链路。

最终,该研究将高维球体堆积这类难题的搜索效率提升了 2-3 倍,累计节省超 10 万 GPU 卡时,为解决跨学科的重大算力瓶颈提供了高效范式。

连接现实的「手和眼」:干湿实验闭环

AI 的仿真预测(干实验)结果,如何快速在物理世界(湿实验)得到验证,形成知识闭环,避免「纸上谈兵」?

漆远指出,这就像把「物理世界的具身智能」和「计算机里的大脑」结合起来。平台通过链接复旦大学人类表型组研究院等具备高通量实验能力的机构,并与零眸智能等公司合作研发「自动实验灵巧手」,让 AI 的计算结论能在真实世界得到无缝验证。

这种「干湿闭环」的革命性在于,它将以往以月、甚至年为单位的「设计-验证」周期,压缩到以天或周为单位。正如在与复旦大学人类表型组研究院的合作中,通过 AI 算法和工程上的并行计算,针对表型组网络分析等任务实现了千倍级加速,从而指数级地增加了发现突破性成果的可能性。

衰老研究长期面临评估工具不稳定的瓶颈。复旦大学药学院沈晓燕团队在平台支持下,联合开发了新一代甲基化时钟模型 MAPLE。

这一「干实验」的核心,是利用 AI 强大的非线性建模能力,将生物年龄预测误差压缩至平均 1.5 岁左右,并能自动提取与衰老强相关的分子位点。

这一精准的 AI 预测,为后续的「湿实验」提供了高效导航,从而构建起「预测—验证—干预」的闭环科研模式,极大地提升了基础衰老研究的效率。

自主科学探索引擎

如果说基础设施是「梦工厂」的硬件,那么自主科学探索引擎就是其「超级大脑」。这正是星河启智「智能体原生」与普通「大模型套壳」的本质区别。

程远强调,这是一个架构先行的设计。平台并非简单调用大模型 API,而是构建了一个为多智能体协同、长期复杂任务而生的原生架构。其核心是一个多智能体系统(MAS),如同一个高效协作的「科研内阁」:

角色分工:系统内有负责宏大问题分解的「规划智能体」;有负责数据处理的「数据智能体」;有负责模型调用与训练的「模型智能体」;还有负责实验设计与验证的「实验智能体」。

协同机制:这些智能体通过一条「科学知识总线」高效通信与协作,能够自主完成从文献分析、提出假设、虚拟筛选到设计实验方案的完整流程。

漆远指出,AI 不仅能加速,更能「尝试去帮你产生新的、更狂野的新主意」,并以 AI 辅助证明数学猜想为例,说明 AI 正在成为新发现的源泉。

当 AI 拥有了「临床思维」与「研发直觉」

医疗领域:「观心大模型」如何打开诊断「黑箱」?

与通用大模型相比,星河启智支撑的「观心」大模型,其优势在于和复旦大学附属中山医院葛均波院士团队的深度合作,拥有了独特、专业的「名家大师坊」数据。这使得其在心血管领域的诊断能力远超同行,从机制上解决了 AI 在医疗领域最关键的信任和专业度问题。

新药研发:AI 如何攻克 siRNA 专利数据提取难题?

在核酸药物研发中,siRNA 数据缺失是关键瓶颈。上智院和复旦大学开发的「专利提取多智能体」,利用 LLM 的理解能力与多智能体的协作框架,一个智能体负责筛选下载专利,另一个负责验证比对。这套系统将专利解析过程从数周缩短至数分钟,实现了从海量专利中自动化挖掘高质量 siRNA 数据的目标。

多学科交叉众研社区

「新的科学发现都出现在交叉学科的领域,」程远指出,「这导致只有资源非常多的团队才能组建这样的队伍,这对年轻科学家是一个很重要的壁垒。」星河启智的「众研社区」正是为了打破这一壁垒而生。

「众研」如何发生?

精准撮合

当一位科学家提出重大科学问题,平台会利用大模型将其解析为一系列子任务和所需的专业能力集合,并发布在「众研广场」上。平台能理解每位科学家的专长标签,当匹配的任务出现时,会主动进行推荐和「组队撮合」。它不仅打破了生物学与物理学之间的壁垒,更打破了学术界与产业界、资深科学家与青年学者之间的无形之墙,让智慧得以跨越机构和资历的限制自由流动。

在 siRNA 药物发现项目中,平台通过撮合机制,将上智院的 AI 能力与具备实验能力的大睿生物公司连接起来,形成了优势互补的团队。

在材料化学反应优化工作中,平台也成功撮合了上智院的模型技术与上海墨砾空间公司在化工工业优化方面的实际需求和领域知识,共同解决化学合成的成本优化问题。

激励体系

平台利用区块链技术,将科学家的每一次贡献(无论是提出问题、提供数据还是贡献模型)都记录在案,形成可信的声誉体系。这套多维度的价值激励体系,吸引着全球顶尖人才在此贡献智慧。漆远强调,这不是通过行政命令,而是「通过这种自发的一种共享数据而带来的收益,导致的一种生态的有机生长」。

结语

当然,任何伟大的愿景都伴随着现实的挑战。培养用户习惯、界定伦理边界、探索可持续的运营模式,都是星河启智需要面对的课题。

但它的核心价值已经清晰可见:「一个全链条的打通」,不仅是工具的打通,更是知识、人才与机遇的打通。它试图构建的,是一个能够自我进化的「社会-技术」生态系统——技术是核心驱动力,而开放协作的社区,则是赋予其生命力的土壤。

Scientist is the star. 这不仅是一句口号,更是一种行动哲学。星河启智的未来,最终取决于它能否真正培育出一个让各领域科学家都能闪耀的全球舞台。而这,或许正是开启下一个科学发现黄金时代的钥匙。

人工智能 × [ 生物 神经科学 数学 物理 化学 材料 ]

「ScienceAI」关注人工智能与其他前沿技术及基础科学的交叉研究与融合发展。

欢迎关注标星,并点击右下角点赞和在看。

点击阅读原文,加入专业从业者社区,以获得更多交流合作机会及服务。

扫码添加微信

扫码添加微信

- 点赞 (0)

-

分享

微信扫一扫

-

加入群聊

扫码加入群聊

扫码加入群聊