刚刚,科学家宣布「大脑计算机」诞生!人脑细胞计算机能耗仅为硅基千分之一,DeepMind路线或被颠覆

- 2025-07-25 17:46:08

我们身处一个由计算机定义的数字时代,几乎无法想象没有它们的生活。

这些现代工程的奇迹,依靠硅芯片的强大算力,已经深刻地重塑了我们世界的每一个角落。

然而,未来的浪潮可能由一种全新的形态驱动。决定未来的或许不再是冰冷的硅片,而是一个充满生命力的前沿构想。

这个构想的核心,是让实验室中培育的微型大脑,作为未来计算机的生物硬件。

(图片来源:Gorodenkoff via Shutterstock / Universal-Sci 进行 HDR 调色)

人工智能与类器官智能的对决

诞生于上世纪中叶的人工智能,已在诸多行业掀起革命。无论是辅助医疗诊断,还是创作动人诗篇,它的价值都已得到充分证明。

然而,即便成就斐然,人工智能在认知层面依然无法与人类比肩。传统的硅基计算机是计算任务的王者,但在学习的复杂度和效率上,却难以望及人脑项背。

在许多任务上,人脑能以极少的时间和能耗,达到远超机器的熟练度。

谷歌 DeepMind 开发的程序 AlphaGo 便是绝佳案例。它曾在 2017 年击败世界顶级的围棋冠军,轰动一时。

“围棋,源自中国的古老策略游戏。棋盘纵横交错,通常为 19x19,目标是占据比对手更多的领地。规则看似简单,其变化却无穷无尽,一直是人工智能领域的终极挑战。

但这里的关键在于,AlphaGo 为达到顶尖水平,必须进行超过 16 万局的密集训练。

一个人类棋手若每天下三局棋,需要近 150 年才能完成这个训练量。而人类达到同等水平所花的时间却要短得多,这彰显了人类学习方式的高效性。

人脑的独特构造,赋予了我们非凡的学习能力。约 1000 亿个神经元通过超过 个连接点交织成网。

这种架构让我们能够在不推倒重来的情况下获取新知,并能更从容地处理那些不完整甚至相互矛盾的信息。

此外,人脑约 2.5 PB 的存储容量更是无与伦比,让受限于晶体管数量的现代计算机黯然失色。

为了跨越这道鸿沟,研究者提出了一个极为大胆的设想:我们为何不直接利用智能的源头,也就是大脑本身,来构建未来的计算?

这并非真正意义上的大脑

这个开创性的想法,催生了类器官智能这一全新领域。其核心是脑类器官,一种在实验室中人工培育的、微型简化的功能性组织。

这些由干细胞培育出的组织,虽然不能等同于一个完整而微缩的大脑,但它们确实复制了大脑结构与功能的诸多关键特征。

例如,它们拥有执行学习、记忆等认知任务所必需的神经元及其他脑细胞,展现出惊人的潜力。

生物计算机的内在优势

与传统的硅基计算机相比,生物计算机的优势体现在多个层面。

更强算力,更低能耗

开发由人脑细胞驱动的生物计算机,其潜在回报是巨大的。

它不仅有望创造出性能更强大的计算设备,更有可能为当今那些高耗能的超级计算机,提供一条更具可持续性的发展路径。

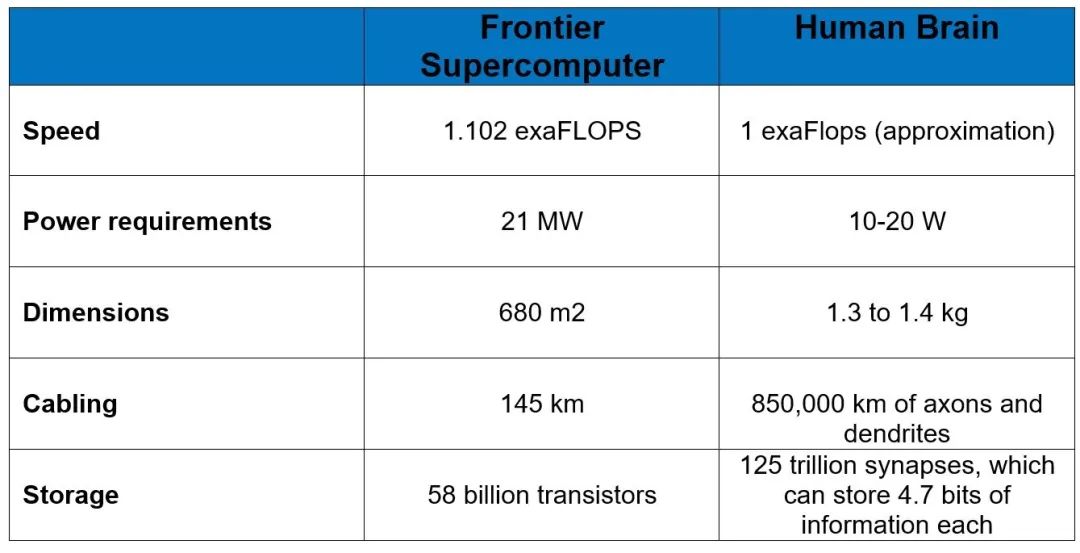

Frontier 超级计算机与人脑的对比(图片来源:Universal-Sci / 信息来源:Front. Sci. 2023)

驾驭更复杂的未知领域

在实际应用中,生物计算机能够探索远超当前算力极限的复杂系统。

例如,我们可以利用它深入研究大脑在健康或病理状态下的运作机制,为理解阿尔茨海默病或自闭症等状况提供革命性的视角。

它同样可以用于评估某些化学物质,如杀虫剂,对人类记忆与学习能力的长远影响。

告别对实验动物的依赖

脑类器官的应用,有望彻底改变科研模式,让我们摆脱对动物实验的长期依赖。

传统研究往往需要在活动物身上验证假说,这背后牵涉着复杂的伦理困境。

生物计算机的强大模拟能力,能够精准构建生物过程与疾病模型,从而减少甚至最终消除动物实验的必要性。

这无疑是一柄双刃剑,既能为特定领域的科学探索按下加速键,又能引领我们走向一种更人道、更符合伦理的科研范式。

最初的证据与深远的伦理警示

尽管前路挑战重重,类器官智能已经取得了初步的、令人振奋的成就。

最近,研究人员成功展示了培养皿中的脑细胞学会玩经典的《Pong》游戏,这为整个概念的可行性提供了强有力的实体证据。

然而,当一个实验室里的人造组织,开始具备学习、记忆甚至与环境互动的能力时,深刻的伦理问题也随之浮现。

我们不得不面对诸如意识是否会萌发,痛苦能否被感知等终极追问。

这些疑虑并未被研究者忽视。恰恰相反,整个科学界正在积极地为相关研究划定伦理的边界,以确保这条前沿探索之路始终走在负责任的轨道上。

随着生物计算机的曙光初现,一个由人脑细胞重新定义技术边界的未来,或许正向我们走来。

前方的道路愈发清晰:计算的终极前沿,不仅在于精妙的人工智能算法,更深藏于驱动我们思考与感知的、最基本的生命单元之中。

一键三连「点赞」「转发」「小心心」

欢迎在评论区留下你的想法!

扫码添加微信

扫码添加微信

- 点赞 (0)

-

分享

微信扫一扫

-

加入群聊

扫码加入群聊

扫码加入群聊