AI4E如何重构数字生态系统网络发展范式?

- 2025-07-17 21:50:27

人工智能不仅带来AI for Science(AI4S)的科学研究新范式,更带来AI4E工程科技范式变革。AI4S聚焦于通过AI加速自然规律发现及科学猜想推理实验;AI4E则致力于创造高可用、高可靠、高可信、高经济性相统一的智能时代工程技术新范式,推动人类社会繁荣。AI4S是“用AI助力发现世界”,而AI4E是“用AI加持改造世界”。

随着人工智能技术深度渗透,未来数字生态系统网络基础设施将逐步具备自我优化、抗脆弱性,甚至类生命体的特征,重新定义从商业竞争到环境治理的全球规则,数字生态系统网络发展范式正迎来新变革。

第一,数字生态系统网络发展范式转向何方?

人们对美好数字未来的憧憬可以概括为3个关键词,即“超融合、高可信、一体化”,具体有5个目标:

一是“人机物智”深度融合;

二是空天地一体化;

三是存算通感智一体化;

四是网络安全与信息化一体化;

五是运维服务智能化一体化,实现网络质量、能耗效率与服务性能的联合优化(图1)。

图1 数字生态系统网络的支撑能力愿景

第二,数字生态系统转型严重依赖网络发展范式变革

一是消费互联网体制难以保障业务性能,现有网络架构在资源利用率、服务质量保障与业务多样性之间存在根本性矛盾。

二是新兴应用场景突破网络规划边界,新型应用对网络提出超常规需求,现行解决方案因架构刚性无法实现一体化适配,导致网络资源调度效率低下,难以支撑百业千行的数字化转型需求。

三是复杂度失控颠覆“简单即美”原则,为适配垂直行业需求而采取的堆砌式开发部署,导致网络脆弱性加剧,协议冲突频发,运维成本指数级攀升,违背了控制论第一性原理。

四是“网算存一体”需求倒逼架构革新,大数据与智能服务时代要求网络突破传统端到端传输定位,需兼具计算、存储、传输、感知等多重能力。

五是异构网络共生共存机制缺失,新型网络面临“非此即彼”或“无尽叠加”部署困境。

六是广义功能安全威胁叠加,“人−机−物−网”融合环境下,网络安全与功能安全问题深度交织,形成“未知的未知”攻击风险与失效隐患之新域新质安全威胁挑战。

第三,AI助力数字生态系统网络发展范式转型

AI发展使得数字生态系统能够充分借鉴不断丰富的人类知识数据集,拓展通用(包括专用)大模型在网络构建和运行中的应用深度和广度,提供“源于现实世界启迪,创造高于现实世界”的体验。

研究AI4E驱动数字生态系统网络发展范式转型,需要搞清一些基本问题。

第一,转型基础是什么?

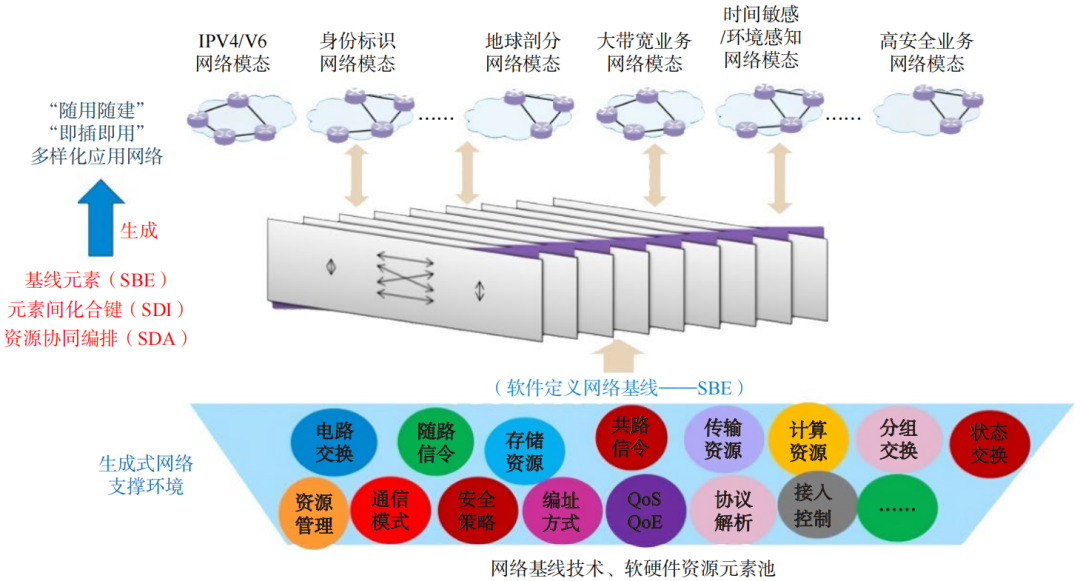

一是网络核心功能可以解构为再编程的模块化组件,二是相关基线技术和软硬件资源通过元素化的表达和智能化的编排能够生成多样化的应用网络场景(如图2)。

图2 网络基线技术元素化示意

第二,技术支撑是什么?

一是共生共存的应用网络体制;

二是以计算/存储/网络资源池化和软件定义互连为基础的云原生基础设施;

三是支持面向领域的软硬件协同架构的全维可定义技术;

四是深度融合AI与网络运维的网络智慧化体系;

五是基于内生安全构造的基础设施网络弹性架构设计。

第三,运作方式是什么?

以基线技术元素化为基石,通过解耦系统功能为模块化组件,构建可编程的协议栈、交换模式与控制机制的云化资源池;依托智能化编排引擎,利用生成式AI实现可泛化推理的智能编排,通过形式化语义建模与生成式工具链完成软硬资源的统一表征与迁移;基于结构功能性能的智能化验证体系,构建多智能体协同学习框架,对应用网络模态或结构进行仿真与策略优化,确保功能、性能与内生安全的可靠实现;依托资源智能调度算法,实现计算、存储、带宽资源的动态分配与弹性伸缩,支撑多样化应用场景的实时适配需求;支持全生命周期演进或变革兼容并蓄机制,驱动支撑架构以较小边际成本持续升级,形成“模态生成—部署验证—策略优化—动态演进”的闭环能力。

第四,新范式的特征是什么?

思维视角层面,突破机械论时代的还原论桎梏,从系统拆分式的求解转向复杂系统论的整体性认知;

方法论层面,将“应用网络或业务与基础设施支撑环境相分离”,使网络基础设施能够实现“按需生成应用网络、多样化应用场景即插即用、共生共存兼容并蓄”的工程技术目标;

实践规范上,根据不同应用需求,动态改变结构形态提升“结构适配应用”的系统整体效能;

发展路径层面,在一体化的“多模态智能网络环境”之上可灵活运行多种功能/性能有保障的、可共生共存、可各自演进与变革、能根据需求语义按需生成应用网络模态及业务;

安全保证上,既能为网络科技发展提供开放资源和协作平台,也能为新一代信息基础设施提供高可信、高可用、高可靠三位一体、安全性可量化设计和可验证度量的广义功能安全保障。

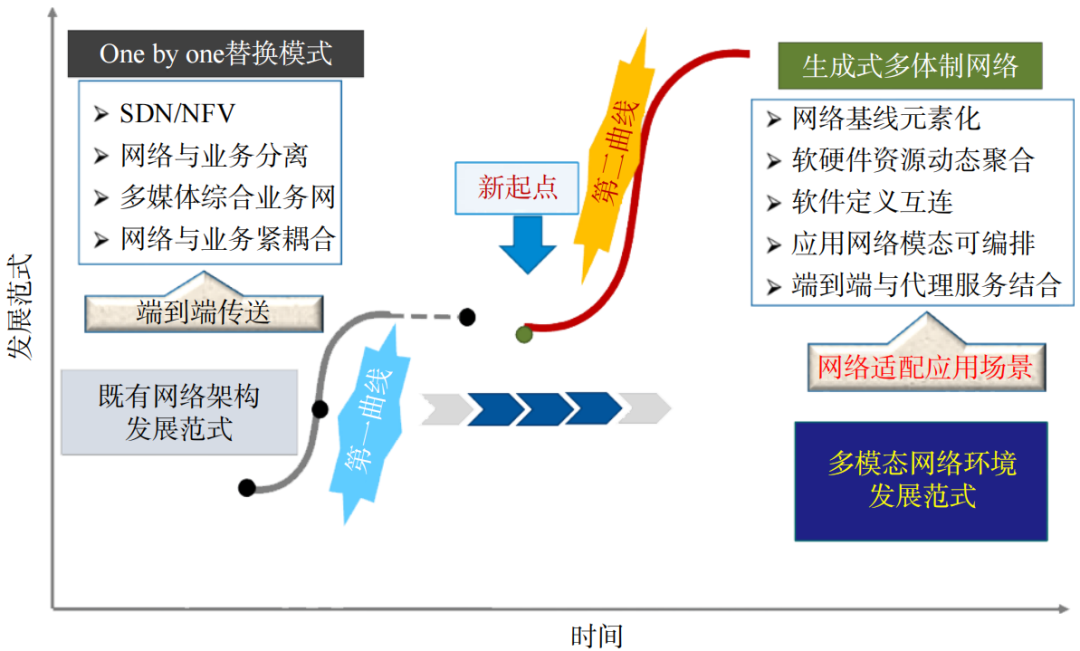

1)探索实践一:开辟网络技术体制“第二曲线”。

当前,网络技术发展面临的核心问题是“统一性与多样性矛盾”,从问题导向出发,网络体制演进需要开辟“第二曲线”,通过“网络之网络”的创建,使得网络基础设施不再受限于刚性化或定制化的业务系统束缚,解耦应用网络场景(业务)与基础支撑环境的强绑定关系,提高信息物理基础设施全生命周期的功能和性能及效率弹性,充分释放智能时代网络应用场景及业务不断拓展或创新的活力(图3)。

图3 网络技术发展示意

多模态网络环境(polymorphic intelligent network environment,PNE/PINE)是支持多种或多个网络模态共生运行的统一信息物理设施。其核心是应用网络模态生成与部署能力,要在降低使用门槛、效益最优性、环境适应性、服务可用性间建立技术经济平衡。从AI4E的视角看,生成式网络技术将快速推动多模态网络环境从理论到实践的落地,为达成计算/存储/感知和网络基线技术元素化、资源动态聚合/编排、生成式应用网络模态等网络愿景目标,提供可工程化实践的路径。AI4E在多模态网络环境部署中的核心作用,在于通过生成式技术实现应用网络创建与全生命周期演进或变革控制(图4)。

图4 生成式变结构计算示意

2)探索实践二:打造智能算力“芯物种”。

AI4E范式的一般规律揭示,AI对计算任务的动态感知与建模,能够实现变结构计算向生成式结构计算的演进,并催生出信息物理系统的新载体或“芯物种”——晶上生成式变结构计算系统。“芯物种”可在晶圆级范畴突破“大规模、高算力、低时延”不可能三角禁锢,为解决算法模型与硬件载体的错配难题、促进智能算力转化为真实生产力提供了新技术路径。

3)探索实践三:内生安全赋能数字系统网络弹性工程。

AI4E能助力完善动态异构冗余构造(DHR)的工程化生态。AI4E与内生安全范式的有机结合,不但能够强化数字生态系统网络弹性/韧性工程的综合效益,同时能够为破解AI应用系统安全问题提供新路径,达成AI4E“双螺旋效应”。基于DHR的人工智能内生安全防御框架,能将数据投毒、预留后门、无法彻查的漏洞等安全威胁在系统构造层面转化为可屏蔽可纠错问题,从而使构造安全可信的AI应用系统成为可能。

AI4E范式为中国在全球数字生态系统网络技术版图重构中抢占发展定义权提供了“换道超车”的难得机遇。

一是建立多模态网络环境发展新范式;

二是实现领域专用软硬件协同计算技术发展新范式;

三是开辟内生安全发展新范式;

四是建立微电子/光电子技术发展等新范式(图5)。

图5 超融合网络架构示意

抢抓AI4E重构全球数字生态系统变革的宝贵机遇,加快中国新型工业化步伐、实现引领性创新,需要建设新型工程科学大装置。如同研究“可控核聚变”需要托卡马克装置一样,推动AI4E范式创新亟需体现数字生态系统全要素交互的“智能反应堆”,通过建设“超融合网络与智能计算实验床”,推动工程科学研究、技术分析和突破,这就是建设新型国家级工程科学大装置的逻辑起点和整体定位。

“超融合网络与智能计算实验床”的战略意义在于抢占全球数字生态系统重构的战略制高点和发展定义权,其核心价值表现为5个方面:

第一,验证“结构决定效能、结构决定安全、结构决定多样性、结构决定智能涌现”这一理论猜想;

第二,着力破解“有限数字资源生成多样化结构”与“复杂系统中生成结构的功能性能一体化评测”两大基础科学难题;

第三,重点突破制约数字技术进化的“制程工艺茧房”“先验知识茧房”“代际复用茧房”,破解网络代际更迭的“沉没成本”困局;

第四,深度推进人机物智多主体协同、空天地海多维度接入、云网算存多资源整合、量超通智多类型算力的四维融合;

第五,实现“引领技术发展、激活开源协同、推动智能普惠、保证安全可控、达成绿色高效”的五位一体发展目标。

未来,“超融合网络与智能计算实验床”大科学装置如同一个“数字孪生脑”,通过模仿类似人脑复杂结构与运行机理,开启走向通用人工智能的大门。

第一,要有在范式变革窗口期建立开辟非对称赛道的创新自信,DeepSeek的成功足以证明,在工程智能领域中国完全可能走通自主创新之路,技术后发者通过架构革命一定能够实现代际跨越。

第二,要有主动挑战传统技术前提的勇气和胆识,突破工程科学长期固化的学科边界与确定性假设,敢于破除“技术天花板”的自我设限,敢于在“正确”与“可行”的共识之外探寻新可能。

第三,要建立包容多样性创新的制度和环境,支持包容性边缘创新的环境氛围,重视非共识技术、重视非主流团队,允许科研资源投向高风险领域形成“鲶鱼效应”,培育颠覆性创新的制度土壤。

第四,要构建自主知识体系从根子上终结跟随者困局,构建中国话语体系主导下的AI4E范式,推动科技自主创新和人才自主培养良性互动。形成中国式数字生态系统建设与发展的自主架构,打破50年来对西方信息技术领域的“课本依赖” “方法依赖”“工具依赖”。

第五,要以π型人才重塑教育范式,打破“流水线式”教育同质化、实现个性化知识供给,让每个学生都能获得量身定制的学习路径;构建“深度×广度”的复合能力培养模式,让学生具备跨学科视野和独立的价值判断力;推行“在做中学”的场景化教育,让学生在解决实际问题中锤炼创新能力。

内容为【科技导报】公众号原创,欢迎转载

白名单回复后台「转载」

精彩内容回顾

《科技导报》创刊于1980年,中国科协学术会刊,主要刊登科学前沿和技术热点领域突破性的研究成果、权威性的科学评论、引领性的高端综述,发表促进经济社会发展、完善科技管理、优化科研环境、培育科学文化、促进科技创新和科技成果转化的决策咨询建议。常设栏目有院士卷首语、科技新闻、科技评论、专稿专题、综述、论文、政策建议、科技人文等。

扫码添加微信

扫码添加微信

- 点赞 0

-

分享

微信扫一扫

-

加入群聊

扫码加入群聊

扫码加入群聊