胡少华团队联合清华大学严超赣团队在Molecular Psychiatry发文揭示双相抑郁患者临床结局相关的脑网络特征

- 2025-07-10 11:07:07

近日,浙江大学医学院附属第一医院精神卫生中心、双脑中心胡少华团队与清华大学严超赣团队联合在《Molecular Psychiatry》上在线发表了题为“Characteristics of brain network connectome and connectomebased efficacy predictive model in bipolar depression”的研究论文。本研究鉴定了双相障碍(bipolar disorder, BD)抑郁期患者的脑网络连接组特征,并构建了基于脑网络连接组的治疗反应预测模型。

双相情感障碍(BD)是一种常见的精神疾病,以反复发作的躁狂与抑郁发作为特征,严重影响患者的认知与社会功能。其中,抑郁发作在病程中占据主导地位,是导致功能障碍的主要原因。尽管目前已有基于症状的诊断标准,但缺乏客观、可靠的生物标志物来辅助诊断与预测疗效,限制了精准治疗的发展。近年来的研究指出,BD与大脑静息态功能网络(如默认模式网络[DMN]、前顶叶网络[FPN]、感觉运动网络[SMN]等)之间及其内部的连接异常密切相关。这些异常的功能连接可能反映BD的核心神经机制。然而,现有研究多样性大、样本量小、药物干扰因素多,导致结果可重复性差,特别是在抑郁期的脑网络连接图谱方面仍不清晰。此外,喹硫平作为治疗 BD 抑郁发作的一线药物,疗效存在显著的个体差异,但目前尚无有效方式预测疗效。虽然已有少量影像学研究探索了其对脑结构与连接的影响,但尚未有研究基于机器学习,从治疗前的全脑连接组出发预测喹硫平疗效。

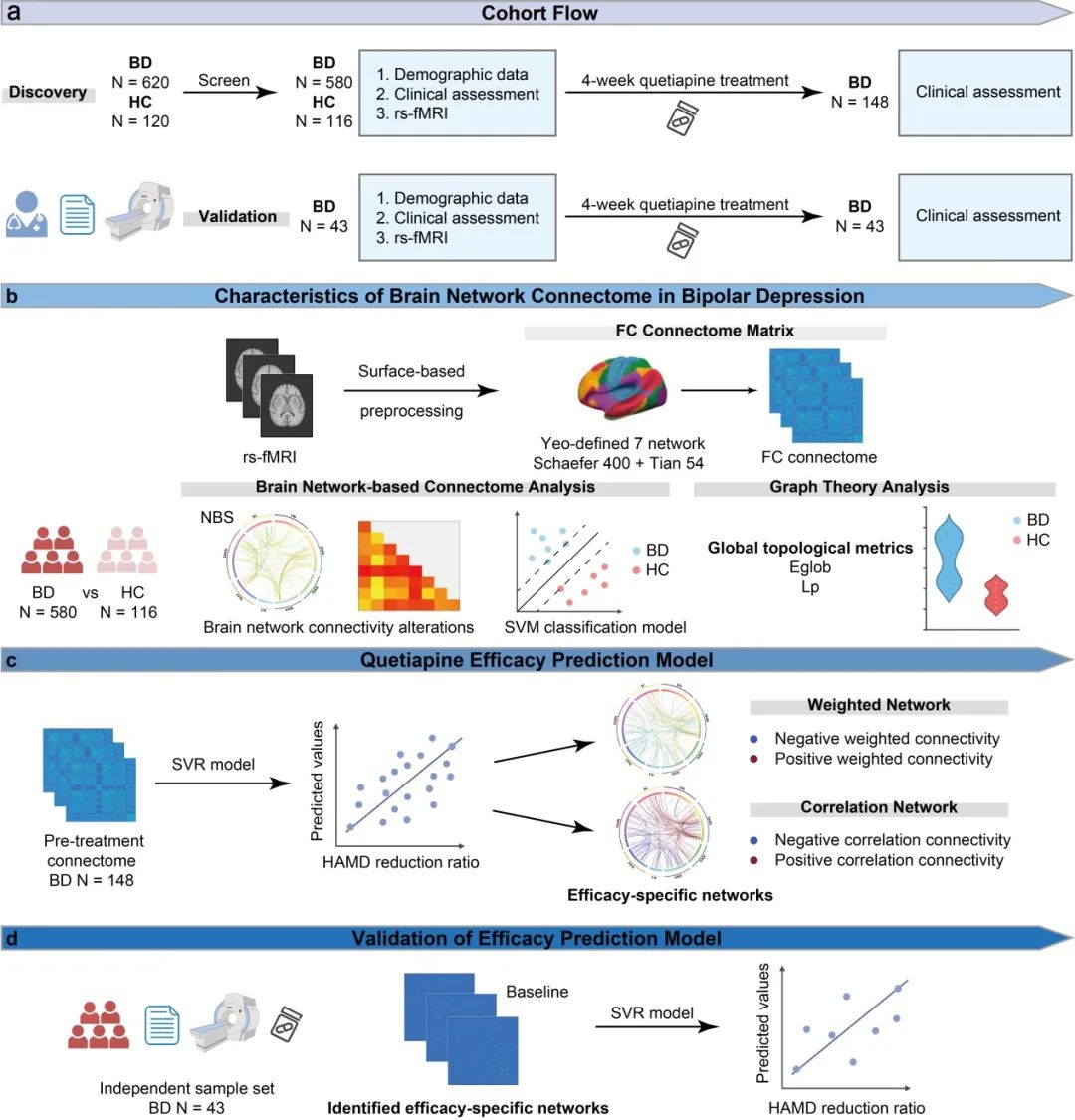

因此,本研究对580 名双相抑郁患者和 116 名健康对照的静息态功能 MRI (rs-fMRI) 数据进行了基于连接组的分析。其中,148 例双相抑郁患者的接受了为期 4 周的喹硫平治疗,并进行了治疗后临床评估。

研究明确指出,双相抑郁期患者脑内主要网络的功能连接出现改变:默认模式网络(DMN)、感觉运动网络(SMN)和下丘脑-皮质下网络(SC)内部连接显著增强;而 DMN、SMN 分别与执行控制网络(FPN)和腹侧注意网络(VAN)之间的跨网络连接也升高;与此同时,皮质下网络与皮质网络(尤其 DMN 与 FPN)之间的功能连接则出现显著降低。此外,从全局拓扑结构来看,BD 组的全局效率下降,而特征路径长度延长,提示整体信息整合能力受损。

更进一步,本研究通过采用支持向量回归(SVR)模型预测抑郁患者对喹硫平治疗的疗效。模型基于治疗前的脑连接组数据,成功预测了 HAMD 评分下降幅度(r = 0.4493,p = 2*10 −4),同时在独立验证组(N = 43)中取得了r = 0.394 的预测性能 (p = 0.041,MSE = 0.5427)。模型识别出的“疗效相关网络”主要包括 SMN 与 SC 之间的连接,以及 FPN、DMN 与 VAN 三者之间的连接。

这些发现为增强对双相抑郁症病理机制的理解提供了新的神经影像学证据,并且可以考虑将已确定的疗效特异性连接网络转化为潜在的真实世界临床治疗靶点。

浙大一院、双脑中心胡少华教授、清华大学严超赣教授为本文共同通讯作者,浙大一院精神卫生中心奚彩曦、郭肖楠及中国科学院心理研究所鲁彬为本文共同第一作者。该研究得到了国家重点研发计划、浙江省重点研发计划、浙江省科技创新领军人才—“万人计划”、重大脑疾病精准诊疗创新团队、中华医学教育会的支持。研究得到了浙大一院全体科室、南湖脑机交叉研究院、全省精神障碍精准诊疗重点实验室、浙江大学脑科学和脑医学学院、脑机智能国家重点实验室、良渚实验室的大力支持。

来源|胡少华课题组

往期推荐 ·

浙江大学

脑与脑机融合前沿科学中心

长按二维码关注我们

扫码添加微信

扫码添加微信

- 点赞 0

-

分享

微信扫一扫

-

加入群聊

扫码加入群聊

扫码加入群聊