原理 | 脑机接口助力脑卒中患者上肢康复的脑机制

- 2025-07-08 17:00:40

脑卒中现已成为导致我国成年人死亡和残疾的首位原因,约48%~77%的脑卒中患者会遗留不同程度的上肢功能障碍,给家庭和社会带来沉重负担。传统运动疗法如神经发育疗法、限制性诱导运动疗法等虽能促进神经功能修复,但需依赖医疗人员和机构,且约20%~30%的患者因患侧肢体运动功能障碍严重,无法采用这些传统康复手段。

脑机接口(BCI)技术不依赖外周神经和肌肉组成的大脑输出通路,通过收集和解码大脑活动信号控制外部设备,为脑卒中上肢康复提供了新途径。目前研究已初步证实脑机接口对脑卒中患者上肢运动功能的提升效果,但对其背后的脑机制尚未系统总结。近日,来自复旦大学附属华山医院的研究人员发表在《生物医学工程学杂志》的最新研究,系统地阐述了脑卒中上肢功能障碍的脑机制及脑机接口技术的改善作用,为脑机接口技术在脑卒中上肢运动功能康复的临床应用与科学研究提供参考。

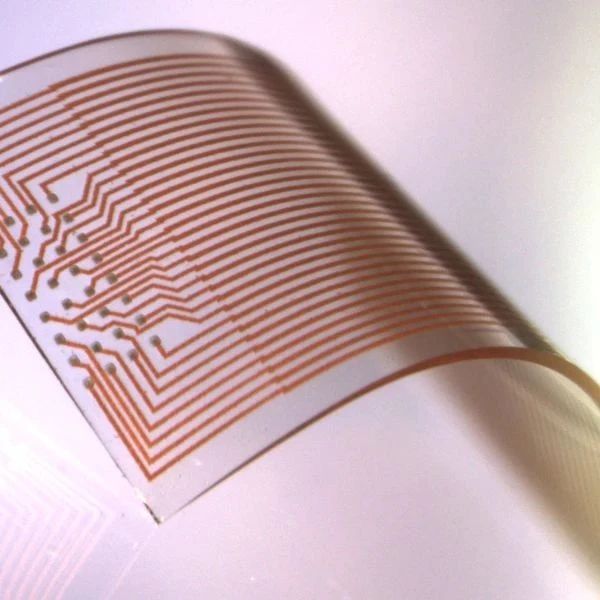

脑机接口系统主要由信号采集、信号处理和设备控制三部分组成。信号采集分为侵入式和非侵入式,前者因手术损伤较大应用较少,后者为当前主要方式。脑卒中患者进行运动想象或尝试时,大脑会产生感觉运动节律(SMR,即μ节律),运动相关活动会引发SMR能量下降(事件相关去同步化,ERD),放松时则出现能量上升(事件相关同步化,ERS),ERD与ERS的变化构成了脑机接口的关键信号来源。信号处理阶段通过计算机过滤放大信号并识别运动意图,最终由外接设备(如外骨骼机器人、功能性电刺激、VR/AR等)输出反馈,实现功能代替或运动训练。

面向脑卒中患者上肢运动功能康复的BCI系统框图 @生物医学工程杂志

脑卒中后大脑有什么变化?

脑卒中患者上肢运动功能障碍的脑机制异常体现在影像学和电生理学两个层面。影像学方面,患者上肢运动时存在脑区异常激活,王敏锐通过fMRI研究发现,急性期脑卒中患者进行手部抓握运动时,双侧感觉运动皮层(SMC)、辅助运动区(SMA)、运动前区(PMC)及前额叶皮层的激活程度高于健康人,且左右半球活动不对称性增加;慢性期患者患侧手抓握还会引起健侧感觉运动皮层激活,这种双侧共同活动可能是代偿机制。

健康受试者以及患有左侧皮质下损伤的脑卒中患者在左手或右手运动期间的神经活动。在脑卒中患者中,患侧手的运动与同侧(=病灶对侧)运动区的显著激活相关,而在健康对照组(A)或未受影响手运动时(B)则不存在这种激活。@Brain

在脑网络连接上,脑卒中患者的功能连接(FC)和有效连接(EC)存在异常:詹爽等发现患侧初级运动皮层(M1)与健侧感觉运动皮层的功能连接减少,且与枕叶、前额叶、前扣带回的功能连接消失,而Zhao等对慢性期患者的研究显示患侧运动相关区域与健侧前额叶背外侧连接减少,急性期患者则呈现患侧M1与健侧运动区功能连接增加的相反结果,提示不同病程连接变化存在差异;有效连接方面,杨浩发现慢性期患者患侧M1到健侧感觉运动皮层、视觉皮层的有效连接减少,与顶下小叶的有效连接增加,且有效连接值与上肢功能评分负相关。另外,除了运用fMRI观察脑网络连接之外,功能性近红外光谱(fNIRS)利用血管耦合理论也能够间接测量大脑网络连接的变化。

电生理学层面的异常主要包括脑电节律、脑连接及任务态指标的改变。脑卒中患者全脑α和β频段功率减弱,其中患侧顶叶β频段能量下降尤为明显。脑连接上,患侧半球内及半球间的连接减少,健侧则呈现代偿性增强,如研究发现患侧皮层间连接减少而健侧增加。任务态下,ERD与ERS表现出与正常人的差异:Chen等发现患者患侧手运动尝试时,双侧大脑ERD与患侧上肢Fugl-Meyer量表(FMA)得分反比,即患侧ERD越强,功能障碍越轻;Kaiser等则发现健侧ERD强度与欧洲卒中量表正比,提示健侧ERD越强,患侧功能障碍越严重,这与健侧异常激活的代偿机制一致。此外,健侧ERS越强,患侧上肢肌力越强,因ERS代表皮层抑制状态,健侧ERS强意味着对患侧的抑制减弱。

一项研究发现脑卒中损伤破坏了神经通路,导致电生理网络改变为更局部、不对称的网络 @Brain and Behavior

脑机接口怎样改善异常的脑机制?

脑机接口训练通过改善上述异常脑机制促进上肢功能恢复。影像学上,训练可调节脑区激活的偏侧性:Ramos-Murguialday等发现慢性期患者经脑机接口训练后,患侧手运动时M1与PMC从双侧偏向健侧激活转为以患侧为主,偏侧化指数(LI)变化与FMA正相关;而Young等对皮层损伤患者的研究显示偏侧化指数趋近0,即双侧激活增强,且偏侧化指数与上肢功能评分负相关,提示偏侧性变化与损伤部位(皮层下或皮层)相关。这两项研究的不同结果可能是由于受试者大脑损伤部位不同所致。可以确定是,脑机接口训练可以改变大脑功能活动的偏侧性,但需要更多的临床研究来验证不同脑损伤情况下的脑机制。

脑网络连接方面,脑机接口训练能增加患侧M1与丘脑以及患侧丘脑与健侧扣带回、中央旁小叶以及双侧楔前叶等的功能连接。Varkuti等发现外骨骼机器人联合脑机接口训练可使患侧M1与健侧小脑、颞上回的功能连接显著增加,且与功能恢复正相关;弥散张量成像(DTI)还显示训练后患者内囊后肢各向异性增高,扩散系数降低,提示组织完整性提升,且与上肢功能恢复程度相关。

一项脑机接口临床研究发现,经过脑机接口训练,患者多个脑区域的功能连接变化,且均与功能性运动增益值呈正相关 @Neurorehabilitation and Neural Repair

电生理学层面,脑机接口训练可优化脑电节律与脑网络连接:Remsik等发现训练能强化患侧上肢运动时的ERD,Carino-Escobar等则指出α频段患侧额叶和健侧顶叶的ERD绝对值提升、β频段健侧额叶ERD及节律变化与患侧上肢功能正相关。脑网络连接上,Biasiucci等发现脑机接口联合功能性电刺激可增加患侧SMC在μ和β频段的网络连接,且与FMA提升相关。此外,训练还能恢复半球功能对称性,Ang等发现脑机接口联合机器人训练后,患者脑对称指数下降,与患侧上肢FMA负相关,即脑电活动越对称,功能越好。

一项脑机接口驱动功能性电刺激用于脑卒中后运动功能康复的临床研究。上图为静息任务期间患侧大脑半球内的脑电图有效连接性。一项混合设计方差分析显示,与假刺激组(浅蓝色)相比,脑机接口组(红色)在干预后,μ(10-12 赫兹)(左列)和 β(18-24 赫兹)(右列)频段的脑电图有效连接性显著增加。@nature communications

综上,脑机接口通过“中枢—外周—中枢”闭环通路促进神经重塑,其机制涉及健侧代偿与半球间抑制两种模型,但因患者病程、损伤部位及训练复杂性的差异,确切模型仍需验证。目前研究存在样本量小、脑功能与上肢功能改变的对应关系不明确、缺乏长期随访等问题,未来需开展大样本多中心研究,结合多模态监测深入挖掘机制,推动脑机接口技术的临床普及,造福更多的脑卒中患者。

*本文主要基于5月27日发布于《生物医学工程学杂志》的《脑机接口技术在脑卒中患者上肢运动功能康复领域的脑机制研究进展》一文,考虑到网络阅读体验对原文进行了总结概括并配图,资料内容均来自网络,如有侵权请告知删除。首图由AI生成。如需对原文进一步了解,可通过下方第一个链接或扫描底部二维码加入“脑机接口”知识星球获取相关资料。

参考/来源:

http://dx.doi.org/10.7507/1001-5515.202404015

https://doi.org/10.1002/brb3.2097

https://doi.org/10.1177/1545968312445910

扫码添加微信

扫码添加微信

- 点赞 0

-

分享

微信扫一扫

-

加入群聊

扫码加入群聊

扫码加入群聊