“百镜大战”玩家刷新,小米直击Meta腹地

- 2025-06-28 11:00:00

6月26日,小米首款AI眼镜正式亮相,以1999元起售价直击Meta腹地,成为“人车家全生态”战略的关键入口。这款被雷军定义为“面向下一代的个人智能设备”的眼镜,引发市场强烈反响。

图片来源:小米官网

今年以来,智能眼镜俨然成为消费电子领域炙手可热的单品。据不完全统计,仅5月就有超过10款智能眼镜上市,雷鸟、Xreal、李未可等一众厂商纷纷携新品抢滩市场。

在大洋彼岸,Meta CEO扎克伯格早已放话:“2025年是AI眼镜的决胜之年”。随着小米强势入局,这场席卷全球的“百镜大战”,或将迎来高潮。

01

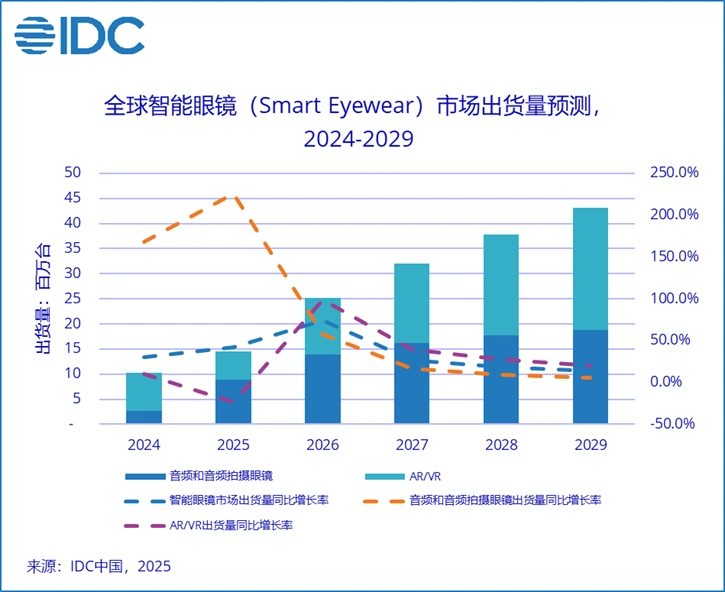

全球巨头涌入“百镜大战”角力场

据观察者网报道,IDC最新发布的数据显示,今年第一季度全球智能眼镜市场出货量达148.7万台,同比增长82.3%;中国市场出货量49.4万台,占比超四分之一。中国市场目前仍然以音频眼镜产品为主,主要玩家包括小米、华为、界环等。预计全年全球出货量将达到1451.8万台,同比增长42.5%,这片市场俨然是一片潜力无限的蓝海。

图片来源:观察者网文章

在这片蓝海中,Meta Ray-Ban占据C位,凭借时尚外观设计与成熟生态体系,其产品销量在今年2月份就已突破200万台。但其基础款官网299美元(约2144元人民币)的起售价,仍将其定位在高端消费市场,让不少普通消费者望而却步。

再看国内市场,华为推出的智能眼镜,凭借与鸿蒙系统的深度融合,在音频体验和健康监测方面表现亮眼;雷鸟V3以1799元切入拍摄赛道,细分市场的占有率高达95%;Rokid Glasses斩获25万台全球预售订单,且今年内有望全部交付;创维也推出34.7g轻量新品,试图在轻薄便携这一细分赛道抢占市场份额。

图片来源:洛图科技

02

从“无屏”到“全彩显示”

当前AI眼镜技术路线正经历关键跃迁。屏幕显示作为直观的用户体验,其技术方向直接决定了眼镜的发展走向。

早期无屏方案,像Meta Ray-Ban主打音频+拍摄,轻量但交互受限;如今,光波导+Micro LED成主流,单色方案凭借成熟的SIP封装与国产供应链(如水晶光电、舜宇光学等)推动成本持续下探,消费级单色AR眼镜价格已进入2000元区间。

但全彩方案仍面临良率与色散等难题。雷鸟X3 Pro虽已率先实现双目全彩光波导量产,采用JBD三原色Micro LED与纳米光刻工艺,峰值亮度达6000nits,但行业整体受限于Micro LED红光效率低下、衍射光波导彩虹纹,以及三色光机与波导匹配良率不足等问题,导致全彩产品成本居高不下。

图片来源:JBD

尽管面临挑战,行业探索从未停止。Rokid等品牌聚焦单色光波导轻量化方案,Meta计划2025年9月推出单目显示眼镜Hypernova试水高端市场。但“双目全彩”被认为是AI眼镜的终极形态,仍需突破光效、功耗与生态三大关口。

除了屏幕,AI大模型的搭载也成为核心竞争点。

就在上月末,李未可科技发布多款新品。作为与科大讯飞深度合作的伙伴,其持续推动大模型语音交互在智能眼镜终端的应用创新。旗下View AI智能眼镜融合科大讯飞AIUI开放平台技术,搭载多麦克风阵列与AI降噪算法,能在展会、户外等嘈杂环境精准分离人声,确保语音交互清晰。产品支持通话降噪、多语种翻译及免唤醒操作,户外唤醒准确率超90%。

图片来源:李未可

此外,Meta接入Llama3实现了实时翻译;小米整合小爱同学+米家生态;Rokid融入通义千问与支付宝在全球首推“看一眼支付”功能;华为则通过端侧部署盘古大模型,实现本地快速响应,在保护用户隐私的同时,提升交互效率。各家都在技术上暗暗较劲,谁也不想掉队。

03

小米入局,直指Meta腹地

早在去年11月,就有消息称小米正计划推出新一代AI眼镜,并与歌尔股份合作,预计于2025年Q2发布。

6月25日,小米官宣AI眼镜即将亮相“人车家全生态”发布会。一句“面向下一代的个人智能设备”口号瞬间吊足市场胃口。

消息发布后,京东平台抢先上线小米AI眼镜并开启预约,预约人数超2.8万,数码爱好者们评论区疯狂刷屏,小米AI眼镜未发先火。

图片来源:京东

6月26日晚,在备受瞩目的“人车家全生态发布会”上,雷军亲自揭开了小米AI眼镜的神秘面纱。

从外观设计来看,小米AI眼镜采用D型方框设计,基于7万+亚洲人面部数据模型深度优化佩戴体验。虽然镜架仅重40g,但对比创维的37.4g,确实不算行业最轻。不过它支持线下400家门店验光与线上定制处方镜片,体验上确实还不错。

图片来源:小米官网

相信大部分人看中的就是第一视角拍摄功能,这也是官方对外宣传的卖点之一。小米AI眼镜搭载1200万像素超透光学镜头,ƒ/2.2大光圈、105°超广角,能实现0.8s疾速抓拍;支持第三方App视频通话与直播功能;内置超级小爱,可实现翻译、拍照、扫码支付等功能。

配置方面,小米AI眼镜使用的是高通AR1处理器,这是一颗带NPU(神经网络处理)单元和双ISP(图像处理器)的低功耗芯片,是高通智能穿戴设备处理器中的旗舰。此外,配备小米自研的金沙江电池,理论续航时间提升至8.6个小时,电池容量比Meta的AI眼镜大64.3%。

小米AI眼镜标准版定价1999元,单色电致变色版2699元,彩色电致变色版2999元。此前爆料称其售价可能在999-1499元区间,虽最终定价高于预期,但对比市场上功能基础的千元左右AI音频眼镜,以及普遍2000元以上具备拍摄、AR功能的AI眼镜,如Meta Ray-Ban国内代购价接近2700元,这样的价格仍具备较强竞争力,若其功能体验出色,有望凭借性价比优势在市场中占据一席之地。

当然,随着功能的不断丰富与强化,小米AI眼镜也面临着一些挑战。在追求高性能与多功能的同时,重量控制成为影响用户佩戴体验的关键因素,尽管40克的重量在同类产品中已较为出色,但仍有进一步优化空间。

此外,鉴于该眼镜具备强大的视觉识别与拍摄功能,用户隐私安全问题也备受关注。如何建立完善的数据安全防护机制,确保用户数据不被泄露与滥用,是小米在产品推广过程中必须妥善解决的重要课题。

在这场如火如荼的“百镜大战”中,小米AI眼镜已凭借独特的功能设计、相对亲民的价格以及小米品牌的强大影响力,成为备受瞩目的焦点。其正式发布后的市场表现究竟如何,能否如小米预期般打破市场格局,让我们拭目以待。

扫码添加微信

扫码添加微信

- 点赞 0

-

分享

微信扫一扫

-

加入群聊

扫码加入群聊

扫码加入群聊