前沿 | 帕金森病康复中的脑机接口

- 2025-07-28 17:22:57

省流:本文主要回顾了当前脑机接口技术在帕金森病领域的应用。

脑机接口可通过检测β波段同步性、相位-振幅耦合等神经生理标志物,支持自适应深部脑刺激(aDBS)、神经反馈及认知康复等干预

目前处于研究早期阶段,已完成11项研究涉及64名帕金森患者,显示脑机接口在改善帕金森患者的运动功能、认知能力和治疗参与度上的潜力;当前正在进行或即将招募的临床研究大幅增加

临床转化需要解决脑机接口的电极设计、用户界面等技术问题,以及数据隐私、公平获取等伦理挑战;随着可穿戴技术和人工智能发展,脑机接口有望将帕金森病护理从间歇性干预转向持续脑响应治疗,但仍需更多临床证据支持

帕金森病康复中的脑机接口 @biomimetics

帕金森病是一种进行性神经退行性疾病,以运动迟缓、僵硬、震颤等运动症状和认知障碍、情绪问题等非运动症状为特征,现有药物(如左旋多巴)和手术(如深部脑刺激DBS)治疗存在局限——长期药物治疗易引发运动波动和异动症,DBS则因侵入性、高成本仅适用于部分患者,而非药物疗法如物理治疗需持续参与,可行性有限。在此背景下,脑机接口,尤其是基于脑电图的脑机接口(eBCIs)的非侵入性技术,因便携性、安全性和实时反馈能力,成为帕金森病个性化神经康复的重要方向。

我国有超过300万的帕金森患者(2023年)@我苏网

脑机接口常分为侵入性和非侵入性两类:侵入性方法如脑皮层电图(ECoG)、立体定向脑电图(SEEG)、局部场电位(LFPs)等,信号质量高,但需手术植入,存在感染和长期生物相容性风险;非侵入性方法以脑电图(EEG)为主,成本低、便携且安全性高,但易受伪迹干扰。目前,这两类脑机接口在帕金森病领域都有涉及,非侵入方式可以检测到患者的相关生理信息、辅助疾病诊断、实现神经康复等,或者结合辅助技术帮助患者日常生活;侵入式常用闭环深部脑刺激(DBS)的神经调控方式,直接干预帕金森病相关脑区、改善患者症状。

脑机接口用于帕金森病的生理机制

帕金森病的神经生理特征为脑机接口应用提供了关键靶点。病理上,帕金森病患者皮质-基底节-丘脑-皮质环路存在异常同步活动,尤其是β波段(13-30Hz)同步性增强,与运动迟缓、僵硬密切相关,可通过丘脑底核(STN)的局部场电位或头皮EEG检测;相位-振幅耦合(PAC)中β相位与高频(200-400Hz)振幅的耦合强度与UPDRS(统一帕金森病评定量表)运动评分相关。

α波段(8-12Hz)的非线性动态变化最近受到关注,它会随着多巴胺能药物治疗而增加,作为一种强大的、非侵入性的脑电图生物标志物,可作为β波衍生特征的补充。

感觉运动α频段非线性异常降低可作为帕金森病一种有效的脑电图生物标志物 @JNP

此外,运动想象脑机接口可以通过动作的心理预演激活皮层回路,增强神经可塑性和功能恢复,而辅助运动区(SMA)功能异常与运动启动困难相关,已成为基于脑电图的脑机接口和神经反馈治疗的目标区域。

脑机接口在帕金森病中的应用

应用范围:1.神经康复;2.自适应神经调控;3.诊断支持;4.参与度和监测;5.辅助技术;6.远程监测和个性化疗法 @biomimetics

脑机接口在帕金森病中的应用已取得初步进展,现有11项研究共涉及64名帕金森病患者,覆盖神经康复与治疗性神经调控、辅助诊断与疾病监测、日常生活辅助、认知康复等领域。

在神经调控领域,目前帕金森病的康复策略已升级至自适应深部脑刺激(aDBS)。Little等2013年的研究纳入8名患者,证实基于丘脑底核的局部场电位(LFPs)的aDBS较传统DBS更有效改善运动症状,且减少刺激时间和能耗;Arlotti等2018年的研究针对11名患者,发现aDBS在8小时日常活动中安全耐受,能改善运动功能并减少异动症;Velisar等2019年的研究对13名患者采用双阈值闭环DBS,显著改善震颤和运动迟缓,能耗较传统DBS减少近一半。

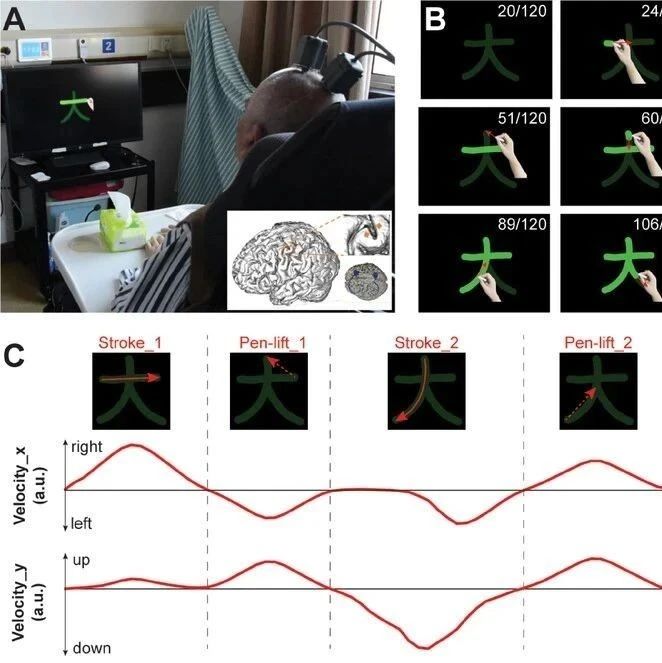

一项晚期帕金森病的适应性深部脑刺激实验设置,在自适应深部脑刺激期间,运动评分在非盲态下提高了66%,在盲态下提高了50%,分别比传统深部脑刺激高出29%和27%。 @Annals of Neurology

在神经反馈与康复领域,Turconi等2014年的研究对3名患者进行15次运动想象EEG-BCI训练,发现其步态冻结减少,α和β波段功率提升,注意力和执行功能改善;Lavermicocca等2018年的研究中,10名伴有轻度认知障碍的帕金森病患者经24次EEG神经反馈训练,认知各领域(注意力、记忆等)均有提升,反应速度和效率改善;Subramanian等2011年利用fMRI-BCI引导5名患者通过运动想象调控辅助运动区活动,结果显示运动速度提升37%,UPDRS运动评分改善。

一项帕金森病治疗的实时功能磁共振成像神经反馈研究,观察到其他皮质运动区和基底神经节的激活,包括与辅助运动区(SMA)相连且在帕金森病理生理中至关重要的丘脑底核和苍白球。@Journal of Neuroscience

诊断与监测方面,EEG标志物如θ波段增强、β波段降低可区分帕金森病相关轻度认知障碍与阿尔茨海默病相关类型,结合机器学习的EEG分析已被用于帕金森病诊断、认知障碍分类等。辅助技术上,脑电图-脑机接口(eBCIs)可通过解读简单运动意图或注意力信号,实现轮椅、智能家居等设备的控制,提升患者日常自主性。

局限与展望

当前研究存在明显局限,现有11项研究样本量小(多数不足15人),且多为小规模试点试验,设计异质性高;非侵入性脑机接口研究较少,多数聚焦侵入性aDBS;技术上,非侵入性信号质量受伪迹影响大,电极设计需平衡舒适度与性能,而侵入性技术存在手术风险和成本问题。同时,29项正在进行的临床试验(ClinicalTrial.com)显示出领域热度,其中18项聚焦aDBS,预计纳入约474名患者,10项关注非侵入性脑机接口(如EEG、fMRI),预计纳入483名患者,未来有望扩大证据基础。

脑机接口在帕金森病应用中的设计需考虑多方面因素:电极技术上,纹身式薄膜电极、半干电极等新型设计可改善信号稳定性和用户舒适度,适应帕金森病患者震颤、皮肤敏感等特点;信号处理需强化抗干扰能力,深度学习算法可自动学习帕金森病相关神经特征,提升适应性;系统设计需兼顾用户认知和运动局限,采用共享控制范式减少认知负荷,并通过空闲状态分类器等防止误操作。

用于日常脑电图记录的可穿戴脑电设备设计:基于超薄聚对二甲苯C纹身电极的可穿戴脑电图记录系统 @Sensors

伦理与安全挑战同样突出,神经数据的敏感性要求强化加密和隐私保护,设备网络安全需防范未授权访问;公平性方面,低成本可穿戴设备的研发是扩大可及性的关键,而监管标准的缺失和现有医疗体系的适配问题也需解决。

未来,脑机接口在帕金森病康复中的应用有望向更广泛领域拓展,随着可穿戴技术与人工智能的融合,eBCIs可能实现持续、实时的脑状态监测与响应式治疗,从运动康复延伸至非运动症状(如抑郁、睡眠障碍)的干预。但这一过程需依赖更大规模、长期的临床试验验证疗效,需跨学科协作优化技术设计,并建立标准化监管框架,以推动脑机接口从研究走向临床实践,最终改善帕金森病患者的生活质量和自主性。

*本文主要基于7月23日在发表在《Biomimetics》期刊上的《帕金森病康复中的脑机接口》一文,图片来自网络,首图由AI生成,如有侵权请告知删除。另,本文所使用的DBS技术严格符合治疗性脑机接口范畴,只纳入了闭环式神经调控。国内目前也有开展类似的临床研究,相关信息可在中国临床试验注册中心查询获取。

了解更多脑机接口/神经技术相关资讯,欢迎扫描底部二维码加入“脑机接口”知识星球(左) /咨询与合作添加微信(右)。

参考:

https://doi.org/10.3390/biomimetics10080488

https://doi.org/10.1152/jn.00272.2023

https://doi.org/10.1002/ana.23951

https://doi.org/10.1523/jneurosci.3498-11.2011

https://doi.org/10.3390/s23020766

扫码添加微信

扫码添加微信

- 点赞 (0)

-

分享

微信扫一扫

-

加入群聊

扫码加入群聊

扫码加入群聊