风洞模型、纪念雕塑和获奖证书,都是关于它

- 2025-07-26 08:00:00

在中国航空工业历史博物馆里“挖”宝

在中国航空工业的历史长河中深挖细掘

1978年,改革开放春雷炸响。当我们打开国门,却发现航空工业已大大落后于世界先进水平。改革开放的总设计师邓小平同志审时度势,做出了英明决策:我们要搞歼击机,搞一个新的、性能好的歼击机。

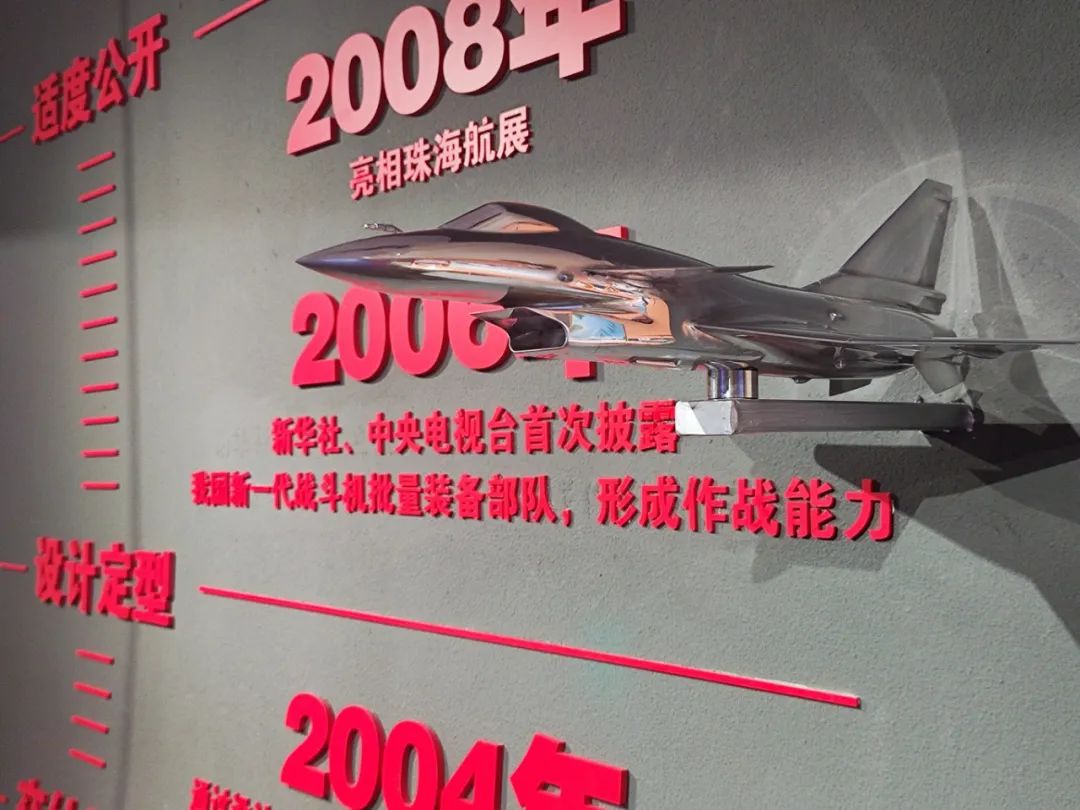

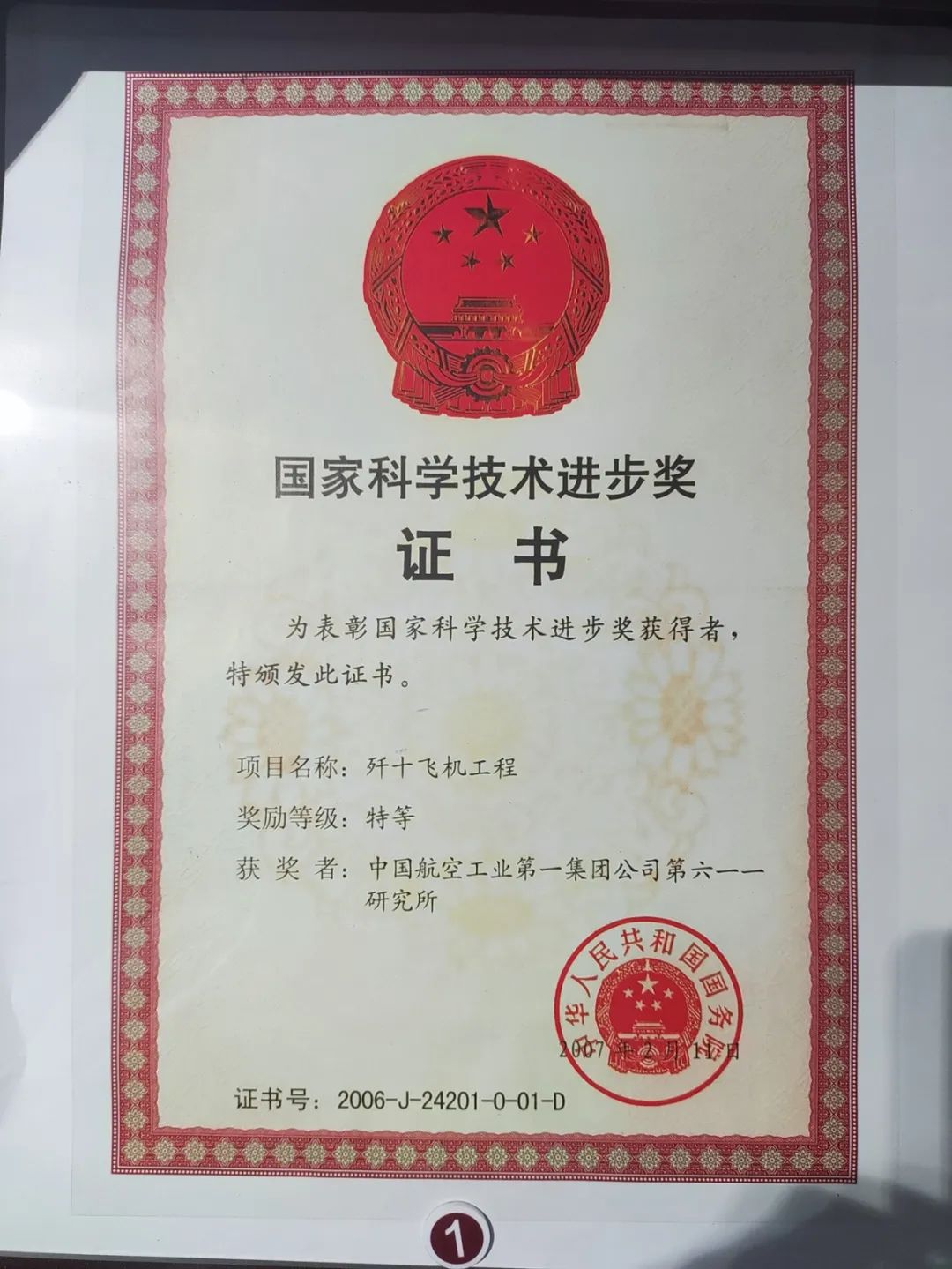

在航史馆第三展厅《改革 崛起》第四部分“武器装备跨代发展”展区,歼10飞机与歼11飞机的三代机大模型展陈组合分外醒目。背景墙上的红色大字罗列了歼10飞机研制的重大时间节点,记录了中国争气机发展的每一步。锃亮的飞机风洞模型、“三滴油”纪念雕塑、国家最高科学技术奖特等奖的获奖证书,都默默地述说着歼10飞机研制的传奇故事。

鸭式布局

这是歼10飞机的风洞模型,鸭式气动布局尽显无遗。

以宋文骢为代表的航空设计师队伍,凭借从事歼9飞机多年在鸭式气动布局方案积累的研究成果,将飞机的使命、任务、战术性能、武器、火控、机体结构等设计思想不断创新,使新歼方案趋向成熟。

经过总参、国防科工委、空军、航空部各局众多专家学者的反复论证,国防科工委宣布:鸭式气动布局方案为我国新一代战机的总体方案。

随后,国务院、中央军委正式批准歼10飞机立项,并列为国家重大专项。同时确定了歼10飞机研制的三大目标:研制出适应2000年后作战环境,具有世界先进水平的新一代飞机;建立第三代飞机研制、专业配套的先进歼击机研制基地;培养一支素质好、技术精、作风硬的航空科技人才队伍。

歼10飞机研制是一项复杂的系统工程,涉及部门多、技术新、要求高、难度大、研制周期长、合作头绪多。在国防科工委的领导下,按系统工程的方法建立了歼10飞机工程行政指挥系统和设计师系统。

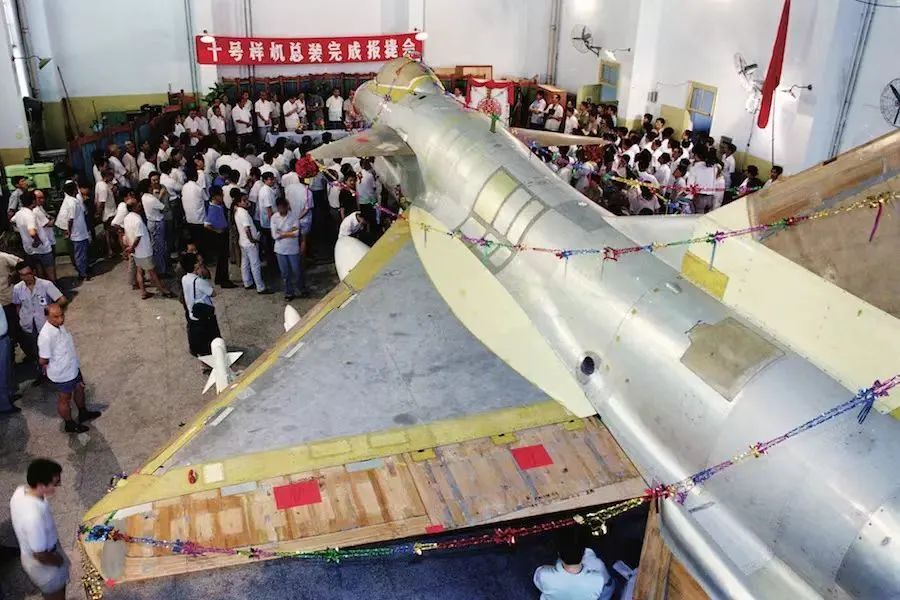

在“两师”系统领导下,航空工业通力合作,仅用了20个月,首先突破了全尺寸金属样机的制造,为工程提速添加了催化剂。

以宋文骢为代表的航空工业科研人员,克服了难以想象的困难,确立并攻克了近距耦合的鸭式气动布局、全权限四裕度电传操纵系统、综合化航空电子系统和数字化设计/制造等四大关键技术。建立了一大批包括品模台、铁鸟台系统模拟试验台和实时试飞综合测试系统在内的,适应新一代战斗机研制的试验、试制和试飞测试设施,使得大量的仿真试验得以在地面进行,大量的故障得以在地面模拟和排除,从而减少了空中试飞的科目,降低了空中试飞的风险,控制了研制成本,提高了研制效率。

在国内数十个厂、所、院校的大力协同下,各项研制工作高度平行、交叉作业,科研攻关与原型机研制同步推进。科研人员在拥有远少于国外同类机型研制资源的情况下,积极发挥主观能动性,争分夺秒,现场处置问题“大事不过夜,小事不过点”,夜以继日攻坚克难。先后攻克“‘S’形蒙皮拉伸成型”“整体油箱密封”“整体圆弧风挡成型”“300M钢起落架制造”“机翼整体壁板喷丸成型”“抗疲劳制造”“飞机电磁兼容性测试”等重大制造技术难关,完成全部攻关试验任务,使歼10飞机原型机制造守住了一个又一个节点。

“三滴油”

“三滴油”是发生在歼10首飞前的故事。

1998年初春的一天,距离歼10飞机原定首飞时间只有短短的十几个小时,一切工作都在紧张而有条不紊地进行。就在这时,正在进行首飞前试车工作的年轻机械员张风贵突然发现,在发动机试车喷口转换的瞬间,漏下了不易被人察觉的三滴油,这三滴油很小,几乎稍纵即逝,再看又没有了。容不得半点迟疑,他立即报告领导。情况紧急,团队迅速组织力量开始验证,验证的结果证实了张凤贵的怀疑。

然而,一切工作已准备就绪,上级领导第二天就要到了。是带着隐患上天还是推迟首飞?在这关键时刻,型号总指挥和上级机关领导研究决定,绝不放过任何一个疑点,决不能让型号飞机带着任何安全隐患上天。为确保万无一失,决定推迟首飞时间,排故工作立即展开。

时间一分一秒地流逝,汗珠一点一滴地滑落。从下午到黄昏、从黄昏到深夜,张凤贵和同伴们一起把发动机拆了又装、装了又拆,而每拆装一次,都意味着巨大的工作量。

时针指向午夜12点,漏油位置还是没有找到,故障始终无法排除。歼10飞机现场会议上,有人提出请无损检测部门的人员来协助查找。接到命令,无损检测中心的张越、江惠东立刻赶到现场。

面对错综复杂的发动机管路系统,要准确查找漏油点绝非易事。他们通过在漏油区涂滑石粉并使用内窥镜的办法,凭借丰富的无损检测实践经验,在认真仔细地逐点检查分析并缩小检测范围后,终于在一次发动机开车过程中,通过视频内窥系统将瞬间的漏油过程捕捉并记录了下来。

漏油点找到了!站在一旁的歼10总工程师薛炽寿高兴得说不出话来,冲着张越和江惠东直竖大拇指,连声赞扬:“了不起!了不起!”

朝霞升起来了,夜幕又降临,这里的“战斗”没有停止。年轻的机械员张凤贵和他的机务同伴们挥汗如雨、通宵达旦,经过3个晚上和4个白天的连续作战,难关终于攻克了!

1998年3月23日,承载着几代航空人的梦想和数万人的期待的歼10飞机,在首飞试飞员雷强的驾驶下成功首飞。这一天,永远载入了中国航空工业发展史册。

龙腾东方

这是歼10飞机工程荣获国家科学技术进步奖特等奖的获奖证书。证书光彩熠熠,为歼10飞机正名。

故事还要从2006年年底说起。

2006年12月29日晚,中央电视台《新闻联播》节目播报了“歼10飞机已成建制装备部队形成作战能力”的新闻,引起国人强烈关注。

“在即将告别的2006年里,我国航空武器装备建设取得显著成就,一批先进的新型作战飞机成为军事训练和作战的主角。”

“由我国自主研制的新一代歼10战斗机采用了大量的新技术、新工艺,性能先进、用途广泛。”

“歼10飞机分单座和双座两种,首批装备该飞机的空军航空兵部队已成建制形成作战能力,对有效提高空军防卫作战能力、加快我军武器装备现代化建设、巩固国防具有重大意义。”

歼10飞机第一次在世人面前亮相。神秘面纱终于揭开,龙腾东方!全世界的目光都聚集在歼10飞机上。这是巨大的鼓舞和鞭策!这是民族的幸事、喜事!为了这一天,无数航空人甘于寂寞,整整奋斗、守望了20年,这一刻终于赢得荣光!

2007年1月5日,在北京举行的新闻发布会上,一架1:5的歼10飞机模型从幕后推出,与现场媒体观众见面。

第二天,各方媒体盛赞歼10飞机,在报纸、网页重要页面、杂志封面封底、或以号外、特刊、专辑等形式,用大幅照片、醒目标题,突出报道了具有完全自主知识产权、我国自行研制的第三代战机。

这一具有轰动影响的重要新闻,引发了国人特别是航空爱好者、军事爱好者的再次关注。

2007年2月27日,在北京召开的2006年度国家科学技术奖励大会上,歼10飞机工程被授予国家科学技术进步奖特等奖。这是自2006年12月29日歼10飞机首度公开亮相以来的又一重大喜讯。

“我们要有自己的飞机!”这铮铮话语,托起了一代代航空人的希望。从歼10A到歼10C,歼10仍在不断进步,紧跟世界航空发展潮流。2025年5月17日,中央广播电视总台新闻节目报道,歼10CE飞机首次取得实战战果。在首飞成功27周年后,歼10名扬天下。

歼10的传奇,还在继续。

铁粉必看

制作/兰健

责编/高新宇 主编/肖瑶

监制/石霞

来源/中国航空报社

扫码添加微信

扫码添加微信

- 点赞 (0)

-

分享

微信扫一扫

-

加入群聊

扫码加入群聊

扫码加入群聊