前沿 | 突破性纳米技术实现无创近红外深部脑刺激

- 2025-07-21 16:46:04

省流:近日,发表于《Science Advances》的一项研究展示了一种基于混合上转换与光伏(HUP)纳米颗粒的创新技术,首次实现了无需基因修饰的无创近红外(NIR)深部脑刺激。该技术由中国科学院上海微系统与信息技术研究所、复旦大学等机构的研究团队合作开发,为神经科学研究和神经系统疾病治疗开辟了全新路径。

创新的HUP技术通过光-电“两步能量转化”(近红外→蓝光→电刺激)实现无创深部脑刺激

生物相容性、体外实验和小鼠活体实验验证了HUP的安全性、有效性和深部脑区的调控效果

HUP具有无创、即时、高空间精度和稳定特性,在神经机制研究以及癫痫、抑郁症、帕金森病等神经系统疾病的无创治疗方面具有广阔的应用前景

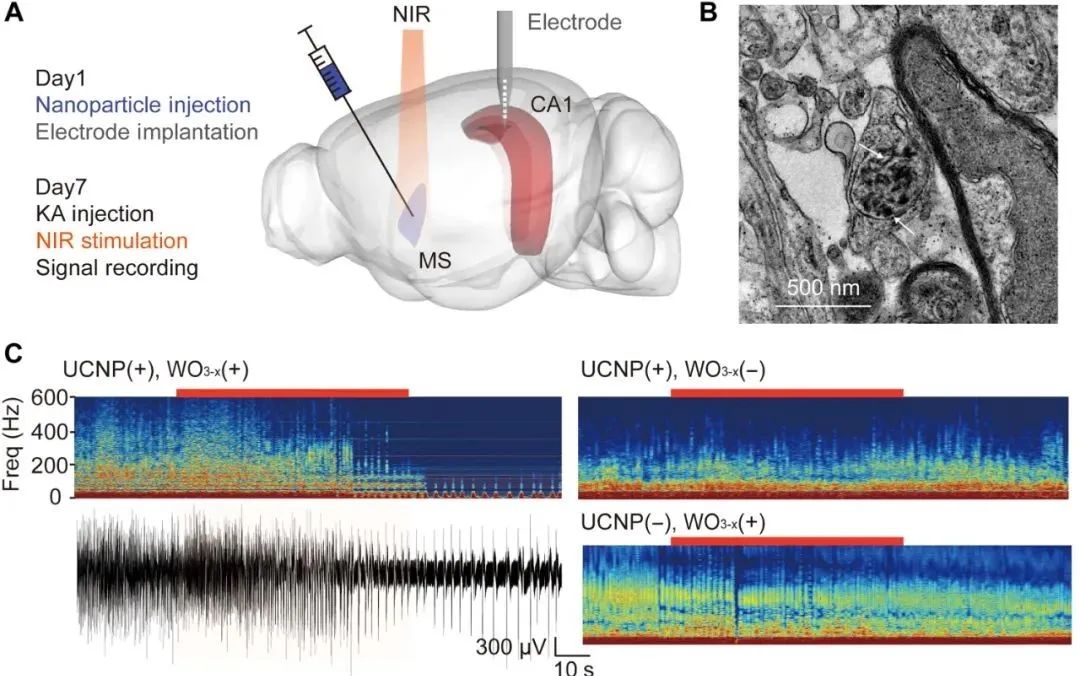

传统深部脑刺激方法存在诸多局限:电植入装置易引发组织损伤和感染;光遗传学依赖基因修饰,需数周等待光敏蛋白表达,且可见光穿透深度有限,需植入光纤。而混合上转换与光伏(hybrid upconversion and photovoltaic,HUP)技术通过巧妙的“两步能量转换”机制突破了这些瓶颈:首先,980纳米的近红外光可穿透深层脑组织,被稀土掺杂的上转换纳米颗粒(UCNPs)吸收并转化为450纳米的蓝光;随后,光伏材料WO₃₋ₓ将蓝光进一步转化为局部电刺激,直接激活神经元,整个过程无需任何基因改造。

基于HUP的近红外光电子学用于深部脑刺激的示意图 @Sci. Adv.

研究团队对HUP纳米颗粒的设计进行了优化:UCNPs采用NaYF₄:Yb/Tm结构,平均直径49纳米,上转换效率约1.4%,在980纳米光激发下可稳定发射450纳米蓝光;WO₃₋ₓ则被制成20-100纳米长的纳米棒,通过引入氧缺陷增强对蓝光的吸收效率。当两者以1:1质量比混合时,蓝光能量传递效率高达95%,确保了电刺激的有效产生。生物相容性实验显示,注射HUP纳米颗粒3周后,胶质细胞的激活水平与磷酸盐缓冲盐水(PBS)对照组接近,无明显毒性。

体外实验通过膜片钳技术验证了HUP的有效性。在腹侧被盖区(VTA)、内侧隔核(MS)、内侧前额叶皮层(mPFC)和前扣带皮层(ACC)的脑切片中,HUP处理的神经元在980nm近红外光刺激下产生了与光脉冲同步的光电流和动作电位,而无HUP处理的对照组则无反应,证实了HUP的特异性激活作用。

体外HUP激活的验证(部分) @Sci. Adv.

活体实验进一步验证了HUP在深部脑区的调控效果。研究团队在野生型小鼠的内侧隔核区(MS)和腹侧被盖区(VTA)进一步验证了技术效果。在MS区,通过红藻氨酸(kainicacid,KA)诱导癫痫后,8Hz、1.2瓦的近红外刺激可显著减弱海马局部场电位的异常振荡,有效抑制癫痫发作;6-12Hz的刺激还能同步海马θ节律,其中8Hz时效果最为显著。免疫荧光结果显示,MS区被激活的神经元(c-Fos阳性细胞)占比达20%,远高于对照组。

近红外激发体内的内侧隔核区域(部分) @Sci. Adv.

在腹侧被盖区(VTA),20Hz、1.2W的近红外光刺激可即时触发纹状体多巴胺释放,10s后多巴胺浓度才开始下降,与对照小鼠相比,HUP处理小鼠的多巴胺累积释放量显著增加,证明了光-电神经刺激的有效性;Y迷宫实验中,经过训练的小鼠在近红外光照射臂的停留时间达78%,而对照组仅约30%,表明HUP可通过调控VTA神经元影响动物行为;免疫荧光同样显示VTA区c-Fos表达显著增加,进一步证实了神经元的激活。

体内中脑腹侧被盖区的近红外激发 @Sci. Adv.

该技术具有多项显著优势:无创性,无需植入光纤或电极,依赖近红外光的深层穿透能力;即时性,无需等待基因修饰过程,光遗传学通常需要数周时间让光敏蛋白表达;高空间精度,电流在20μm范围内可下降5个数量级,仅局限于注射区域;稳定性,注射后7天仍能保持有效,且3周内无广泛扩散,分布半径约50-100μm。这些特点使得HUP技术在神经机制研究以及癫痫、抑郁症、帕金森病等神经系统疾病的无创治疗方面具有广阔的应用前景。

此外,研究还通过数值模拟和理论计算支持了实验结果。COMSOL模拟显示,单个纳米颗粒周围的电流密度在20μm内急剧衰减,确保了高空间分辨率;理论计算表明,在深部脑区(如MS和VTA,约4mm深)产生的光电流密度可达微安每平方厘米级别,远高于神经元激活的阈值。同时,温度测量显示,实验所用的近红外光参数仅导致脑组织温度升高不到1°C,排除了热效应对神经元激活的影响。

综上所述,这项研究开发的基于混合上转换与光伏(HUP)纳米颗粒技术通过创新的光学-电学转换机制,实现了对深部脑区的无创、即时、精准调控,为神经科学领域提供了一种强大的研究工具,并有望推动神经系统疾病治疗方法的革新。

*本文主要基于6月13日发表的《使用无需基因修饰的光电子纳米颗粒进行即时无创近红外深部脑刺激》(Instant noninvasive near-infrared deep brain stimulation using optoelectronic nanoparticles without genetic modification)一文,图片来自网络侵删。如需对原文进一步了解,可通过下方链接或扫描底部二维码加入“脑机接口”知识星球获取相关资料。

参考:

https://doi.org/10.1126/sciadv.adt4771

扫码添加微信

扫码添加微信

- 点赞 (0)

-

分享

微信扫一扫

-

加入群聊

扫码加入群聊

扫码加入群聊