知合计算:打响高性能RISC-V突围战

- 2025-07-18 08:57:42

公众号记得加星标⭐️,第一时间看推送不会错过。

过去几十年,全球芯片架构的演进经历了三次关键转折,PC时代x86凭借封闭生态垄断市场,移动时代ARM以“公版授权”降低设计门槛广受欢迎,而在如今的AI与万物互联时代,RISC-V以其开源、精简、可扩展的特性以及低成本优势成为全球芯片产业变革的新引擎,市场应用与潜力巨大。

经过十几年发展,RISC-V已在物联网和嵌入式领域实现了规模化落地。随着其性能的长足进步,近年来RISC-V逐渐将目光投向AI、数据中心、智能汽车等高性能计算市场。

RISC-V热闹背后的“标杆性空白”

然而,从行业现状来看,RISC-V在高性能领域的突破呈现一种“雷声大雨点小”的感觉。尽管近两年RISC-V在高性能领域的探索热度攀升,但真正能与ARM、x86抗衡的标杆性产品仍未出现。

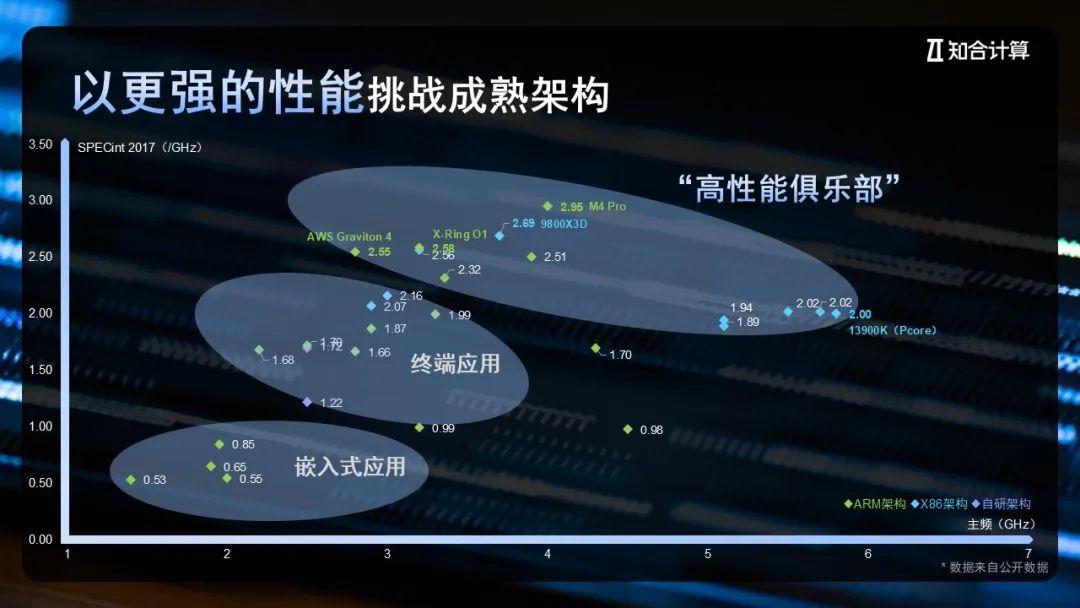

当前RISC-V阵营的“第一梯队”——如SiFive的P870-D、达摩院的C930、开芯院的第三代“香山”处理器核等,相较于ARM与x86架构主流产品,整体性能仍落后一个身位。

“更关键的是,国内真正量产的高性能RISC-V芯片产品还未落地”,知合计算CEO孟建熠指出,性能上的滞后,或将引发一系列的连锁反应。

“硬件是软件生态的地基,地基不牢,生态自然难稳。”孟建熠解释道,当RISC-V缺乏高性能标杆产品时,操作系统、商业应用软件的适配动力会大幅下降——开发者不愿为“小众且性能不足”的架构投入大量资源,导致软件生态进展缓慢;而软件的缺失又会让企业客户对RISC-V持观望态度,进一步压缩硬件厂商的商业化空间。

而打破这种恶性循环的关键,首先是让RISC-V在性能上实现追赶。因为只有先在芯片性能上追上主流架构,才能让软件开发者和企业客户看到RISC-V的潜力,以标杆产品落地带动上下游企业联动,进而驱动生态的正向循环。

从物联网领域的“轻量级玩家”到高性能计算的“挑战者”,RISC-V亟待一场关键蜕变。这也是知合计算、Tenstorrent、Ventana等RISC-V厂商集中发力的核心目标。

“通推一体”,知合计算“阿基米德”

亮相RISC-V中国峰会

在上述时代背景和产业趋势下,2025年7月17日,知合计算在第五届RISC-V中国峰会上正式公布了其新一代高性能RISC-V内核的技术进展,并发布“阿基米德”系列通推一体CPU产品。

孟建熠表示,作为最具创新活力的处理器架构,开放的RISC-V正在催生AI原生芯片的无限可能。而在RISC-V深入高性能计算场景的过程中,打造具有更高性能与能效比,并高效融合AI增强计算能力的标杆产品至关重要。

为此,知合计算正式提出了“通推一体”架构——通过在架构层面实现通用计算与AI推理计算的高效融合,旨在打造高性能、高能效比的通用计算和高性价比AI推理能力的优势。

高性能RISC-V CPU核,打造“标杆级产品”

为实现更高性能与能效比的通用计算能力,知合计算公布了其高性能RISC-V CPU内核的研发进展。

据介绍,该RISC-V CPU核跻身到了高性能CPU第一阵营,能够媲美ARM和x86最先进的产品性能,达到RISC-V领域的最强性能产品。

除了性能指标强劲以外,该CPU核还有诸多创新点:

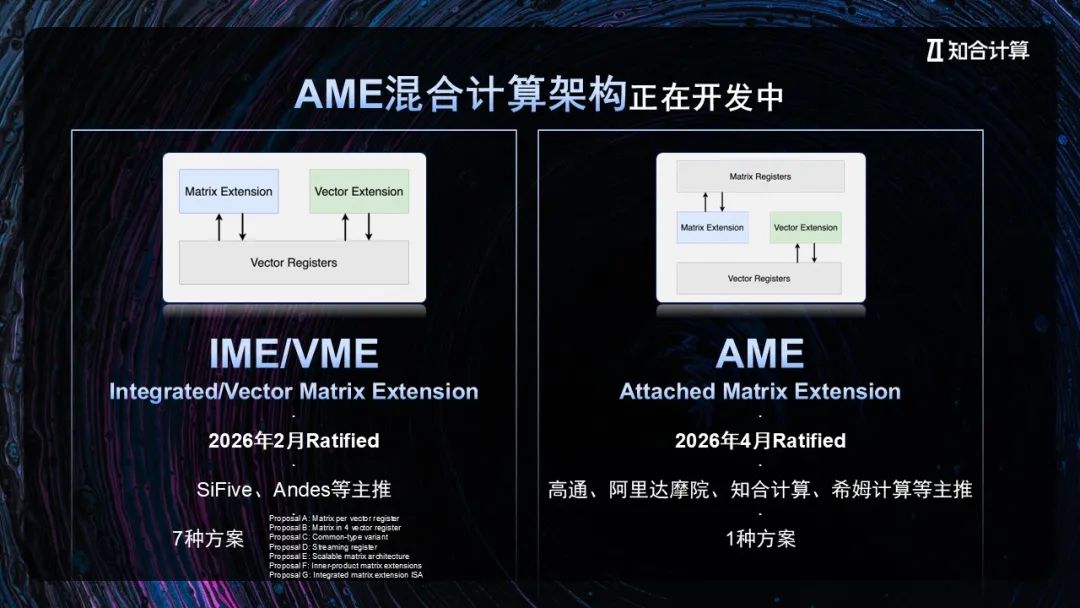

在内核兼容性方面,完全兼容RVA23 Profile,支持全部81项强制和可选扩展,如Hypervisor、Vector Crypto、BF16、CFI、Sv57等;支持123个RISC-V官方扩展,涵盖AME、AIA、CoVE、Smmtt、QoS、IOMMU、RERI等,以满足AI计算的新需求。

同时,与其他只关注CPU核本身的产品不同,知合计算的CPU核能提供包括SoC系统和上层软件的整体支持与交付,为产品设计流程提供适配这些扩展的全套工具链、操作系统和计算库等软件栈,无需二次开发就能享受到这些新扩展带来的优势。

其次,对于极少数高性能应用必需但官方规范尚不完善的功能,知合计算将通过联合产业伙伴向社区贡献提案,共同促进RISC-V高性能生态繁荣。

此外,在软硬件平台系统兼容性方面也颇具优势。孟建熠指出:“该CPU不仅内核兼容RISC-V官方规范,其SoC平台和上层软件栈也原生兼容RISC-V系统平台的总体规范。在最新发布的RISC-V Server Platform Specification v0.8版本中,子项支持率达100%,Server SoC Specification v1.0的子项支持率为97%,且软件栈支持BRS的全部66个子项。”

据透露,该内核现已开放性能评估和软件适配申请,与之配套的工具链、操作系统以及计算库等均已完成研发设计与适配工作。基于该高性能RISC-V内核的高端处理器产品预计将于2026年正式亮相。

从这些数据和优化成果表明,知合计算的高性能RISC-V CPU核已脱离“学术玩具”的标签,凸显出其以实际业务需求为导向、以商业化落地为目标的开发逻辑,将成为企业可直接应用部署的成熟解决方案。

知合计算坚信,只有具备更强性能、更强内核兼容性和更完善的软硬件全系统兼容性的架构才能推动生态繁荣。

“通推一体”CPU产品A210,已可尝鲜

此外,知合计算在峰会现场还公布了其首代通推一体CPU产品“阿基米德”系列,以及阿基米德系列中针对边缘服务器场景的A210芯片产品。

据了解,阿基米德系列创新性采用了UCA统一计算架构,实现了统一内存和统一算子,有助于提高计算效率和性能,为用户提供更强大的计算能力和更优化的使用体验。“通推一体”架构则实现了SoC层面高性能通用计算和AI推理能力的高效融合,相较于目前业界主流的传统GPU/GPGPU方案,高性价比成为其核心优势。该系列首次亮相的A210,则是一款8核CPU,并配备了12 TOPS(INT8)的AI推理算力。

孟建熠表示,阿基米德系列在AI推理场景中的高性价比优势,源于其对不同大模型架构需求的精准适配,以及对传统方案成本痛点的针对性突破。

当前,基于Transformer架构的传统大语言模型,因模型参数规模庞大、计算过程中存在大量矩阵运算与特征交互,对算力密度和内存带宽提出了极高要求。为满足这类需求,GPU/GPGPU等并行计算卡普遍采用HBM作为存储方案。但HBM的技术特性也带来了显著弊端:一方面,HBM制造工艺复杂、产能有限,导致其成本居高不下;另一方面,受限于堆叠技术和功耗控制,单颗GPU能搭载的HBM容量通常有限,难以满足超大规模模型的全量参数加载需求。而若通过“多GPU互连”来扩展内存容量,又会带来设备间通信开销增加、算力利用率下降和浪费等新问题。

这种“高带宽依赖-HBM绑定-成本飙升+容量受限”的链条,使得传统方案在AI推理场景中性价比偏低。

这种矛盾给了RISC-V一个非常好的机会。

与传统方案不同,知合计算的阿基米德系列选择传统CPU中的DDR内存作为存储方案。尽管DDR的带宽和传输速度低于HBM,但其核心优势恰好匹配了以DeepSeek为代表的新兴MoE架构大模型的需求:MoE架构的核心特点是模型参数规模极大,但实际推理时仅激活部分“专家模块”,这对内存的“容量”要求远高于“带宽”,且单次计算的数据流并不大。此时,DDR内存的“大容量”和“扩容成本低”成为关键优势,既能满足MoE模型的海量参数存储需求,又能显著降低硬件成本。

基于上述场景需求和RISC-V架构的灵活设计,A210芯片无需盲目追求高带宽和大算力,而是通过内存架构优化与MoE模型的特性适配,在“算力供给-带宽需求-内存容量”之间找到了更优平衡点,同时避免了效率损耗和冗余成本。这种按需匹配的设计,能够实现AI推理场景下的高性价比优势——以更低成本提供满足实际需求的推理能力。

当前A210芯片已完成回片和内部测试,即将对开发者、合作伙伴和客户提供样片测试申请,后续将继续推进其商业化落地和实际应用场景的部署。

聚焦“弱生态市场”:

以场景破局推动RISC-V生态落地

据介绍,知合计算的阿基米德系列产品能够覆盖从边缘服务器到云端服务器的广泛场景,为包括视频编解码、加解密计算、AI大模型推理、数据存储等丰富的计算应用提供高性能、高能效比、高性价比的算力基础设施。

知合计算通过针对性优化和增强,使得RISC-V在这些应用场景的相关指标可达到甚至超越业界先进水平,助推RISC-V处理器能够在高性能计算领域顺利落地和应用。

与此同时,知合计算还围绕总线互联、多核和QoS等方面进行了显著优化;安全方面则采用基于CoVE的高性能软硬件系统安全平台,为产品性能与安全特性提供全新保障。

不仅如此,其软硬件SoC全系统原生支持RISC-V CoVE和RAS规范,可提供整体解决方案,并配备丰富的调试与性能分析工具。通过打通软硬件及前后端开发流程体系,能够快速评估新扩展、新功能的性能收益和PPA成本,在实现有竞争力频率指标的同时,还能将面积和功耗控制在优秀水平。

这一系列突破为RISC-V在高性能计算领域的应用筑牢了基础,也为其引领高性能计算软硬件生态发展注入了强劲动力。

选择上述四大应用场景作为突破口,背后蕴含着知合计算对RISC-V生态建设的深刻考量。

孟建熠向笔者表示:“谈及RISC-V的生态建设,软件层面的短板始终是行业绕不开的挑战。”面对这一现实,知合计算选择了一条“避实就虚”的场景化突围路径——聚焦对软件生态依赖度较低的“弱生态市场”率先发力。

以大模型推理场景为例:主流算法的核心算子仅需适配十余个,例如知合计算的产品已实现对满血版DeepSeek R1的适配,完成后即可直接应用于DeepSeek一体机,无需大规模投入其他软件适配工作,与 PC、平板等需要海量软件支撑的场景形成鲜明对比。

这种策略的核心逻辑在于,通过在特定场景推出成熟可用的标杆产品,先建立市场信心,再逐步吸引下游软件厂商与产业链伙伴主动参与适配。正如知合计算一直践行的“场景落地-生态完善-更多场景落地”的正向循环。

从行业视角看,这种以场景破局、以标杆产品撬动生态协同的思路,正在为RISC-V软件生态的渐进式成熟提供切实可行的路径,也让外界对其在高性能领域的落地前景更添期待。

以商业化落地为锚点,

知合计算的差异化突围之路

RISC-V要真正进入高性能市场,标杆案例的建立是关键一步。这一案例不仅要证明技术可行,还要能吸引更多企业和开发者加入生态建设,推动市场接受度和生态成熟。

知合计算此次公布的高性能RISC-V标杆产品,通过架构创新与场景化适配,在性能、生态和商业化落地等维度实现全面突破,可以视为激活行业生态的关键变量。

孟建熠认为,这一案例将不仅是技术的胜利,更是信心的象征。其核心价值在于通过“标杆引领”打破行业发展瓶颈,重新定义RISC-V的技术上限。

而这种引领作用将触发滚雪球式的正向循环,当性能可对标ARM、x86的RISC-V产品落地,则将彻底改变外界对RISC-V“仅适用于低性能场景”的认知,吸引更多软硬件厂商、开发者加入生态建设,最终推动RISC-V进入百花齐放的产业化阶段。

这一路径恰与ARM、x86通过标杆产品构建生态壁垒的成功经验形成呼应。

唯有更多企业投身高性能RISC-V的技术探索与产品落地,才能推动生态从“概念验证”走向“规模商用”,让RISC-V真正具备与传统架构分庭抗礼的产业竞争力,重构全球CPU产业格局。

在RISC-V高性能计算赛道的激烈竞争中,知合计算虽非最早入局者,却凭借对“商业化落地”的极致聚焦,走出了一条“后发先至”的差异化路径。

知合计算从成立之初便将重心锁定在产品的实际落地能力上。其团队在芯片外围设计、互连技术、缓存优化等底层细节,以及调试工具包、软硬件交付配套工具链等生态支撑环节持续深耕,构建起从CPU核到终端产品的完整技术链条。

这种以商业化可行性为标尺的策略,让知合计算的每一步研发都紧扣“产品可用、生态能接、市场认可”的实际目标,使其技术成果能快速转化为可落地的产品。对于RISC-V这样的新兴赛道而言,这种“落地优先”的务实路线,或许正是后来者实现弯道超车的关键所在。

RISC-V破局高性能:

生态共生与产业共盛

综合来看,RISC-V向高性能场景的突破已是大势所趋。

在知合计算看来,RISC-V的未来走向清晰而关键:若能在高性能领域站稳脚跟,将与ARM、x86形成三足鼎立的全球计算架构格局;反之则可能在技术迭代的浪潮中逐渐淡出历史舞台。

而决定这一走向的核心,就在于能否形成“滚雪球式”的生态正向循环。

作为深耕RISC-V赛道的重要参与者,知合计算将以推动这一正向循环为目标,通过持续打磨高性能标杆产品为生态注入动能,助力RISC-V在高性能计算赛道上实现从“跟跑”到“并跑”乃至“领跑”的跨越。

要实现这一跨越,离不开全行业的协同发力。知合计算强调,标准话语权与生态共建能力是RISC-V向高性能领域突围的核心关卡,国内厂商要凝聚产业合力,共同探索破局路径。

孟建熠呼吁:“国内厂商要抱团取暖,以集体力量提升RISC-V国际标准话语权。” 他强调,标准的走向将直接决定技术路线的适配性与生态红利的分配,唯有深度参与核心标准的制定,才能让技术规则更贴合本土产业需求,从而真正享受到开源生态带来的发展红利。

而要实现这一目标,当前国内RISC-V产业的核心命题在于“合作大于竞争”。唯有构建“竞合共生”的产业生态,让技术创新在协同中加速迭代,才能推动RISC-V在高性能领域实现突破性进展,为本土算力产业开辟出一条自主可控的全新路径。

*免责声明:本文由作者原创。文章内容系作者个人观点,半导体行业观察转载仅为了传达一种不同的观点,不代表半导体行业观察对该观点赞同或支持,如果有任何异议,欢迎联系半导体行业观察。

END

今天是《半导体行业观察》为您分享的第4098期内容,欢迎关注。

推荐阅读

加星标⭐️第一时间看推送,小号防走丢

扫码添加微信

扫码添加微信

- 点赞 0

-

分享

微信扫一扫

-

加入群聊

扫码加入群聊

扫码加入群聊