BrainStimulation:用激光照脑安全吗?

- 2025-07-20 09:28:01

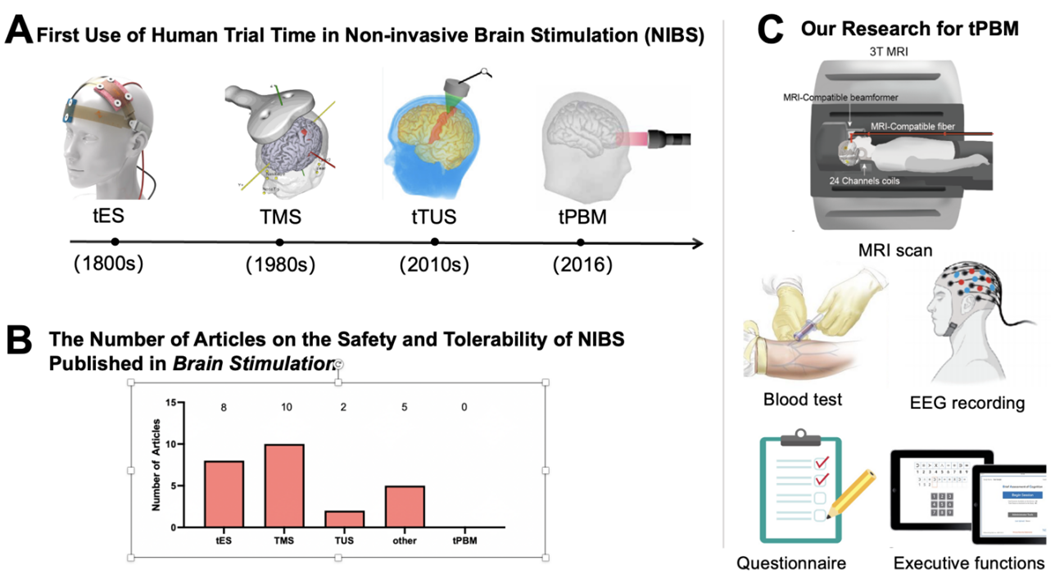

随着技术的发展,经颅调控的技术呈现出电、磁、声、光四大趋势(图1A)。之前的研究重点关注电、磁和声的安全性问题,但没有研究解决基于激光刺激的安全性问题(图1B).基于激光的经颅光生物调节(tPBM)是一项新兴的非侵入式脑调控技术,核心机制是调控神经元的代谢过程,调控过程舒适度高,适合儿童等低耐受性群体,现已表现出独特的临床潜力和广泛的应用前景。然而,采用激光进行经颅的照射是否安全并没有被很好的回答,这导致相关研究在临床推广和应用上受到了影响。

作为一种新兴的非侵入性神经调节技术,tPBM利用近红外一区(NIR-I:760-900 nm)和近红外二区(NIR-II: 1000-1700 nm)波长范围内的光子,对脑活动进行干预。近红外光可以穿透皮肤和头骨来调节大脑皮层的活动。与NIR-I相比,NIR-II波长范围内的tPBM具有更大的穿透性,因此对皮质活动和认知的调节具有独特的作用。这些效应在激光光源的使用下被进一步放大。

为排除tPBM对神经元和神经胶质细胞的潜在损伤,赵晨光和崔再续研究团队采集了受试者在tPBM调控前、调控后10分钟及调控后60分钟的血清样本,分析了神经元损伤标志物(神经元特异性烯醇化酶,NSE)和胶质细胞损伤标志物(中枢神经特异蛋白,S100β)的变化情况。结果显示(图2),这两种标志物的水平未出现升高,表明tPBM未引发神经损伤。然而,研究中发现NSE水平显著下降(图2B),该研究结果支持了tPBM对大脑具有潜在的保护作用,并且持续时间至少1个小时。

为排除tPBM对脑结构整体性的影响,采集了受试者接受tPBM调控前后的结构磁共振影像,并结合体素形态学分析和专家评估,对灰质、白质及脑脊液的潜在损伤进行了全面检查(图3)。结果显示,灰质、白质及脑脊液的体积和密度均未出现任何变化,证实tPBM未对脑结构整体性造成损伤。

图3 tPBM对脑结构整体性对调控模式

通过体素形态学分析讨论了潜在的组织结构和密度变化。

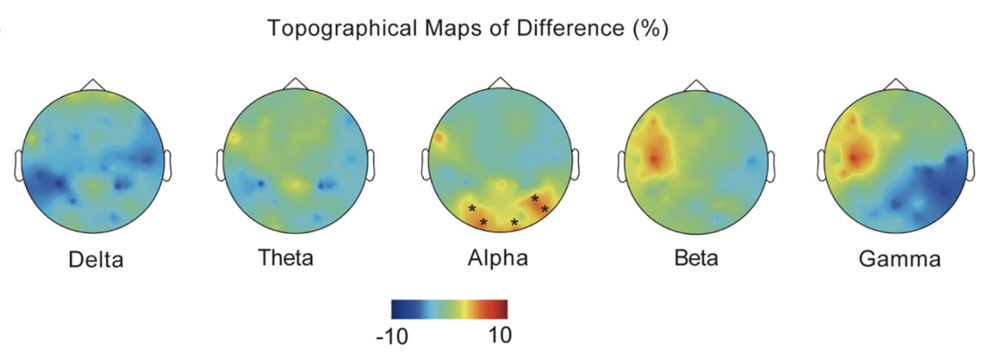

在排除tPBM未对脑结构造成损伤的基础上,进一步分析了tPBM对EEG信号的影响,以评估是否存在诱发癫痫等疾病的风险。通过专家分析、评估结果和功率谱分析,均未发现异常信号,证实tPBM在短时间内不存在癫痫等疾病的诱发风险。但因为癫痫的复杂性和异质性,未来仍需持续关注。同时还进一步证实光刺激可以诱发顶枕区alpha能量的显著提升(图4)。

图4 tPBM对脑电功率谱的调控模式

光刺激可以诱发顶枕区alpha能量的显著提升

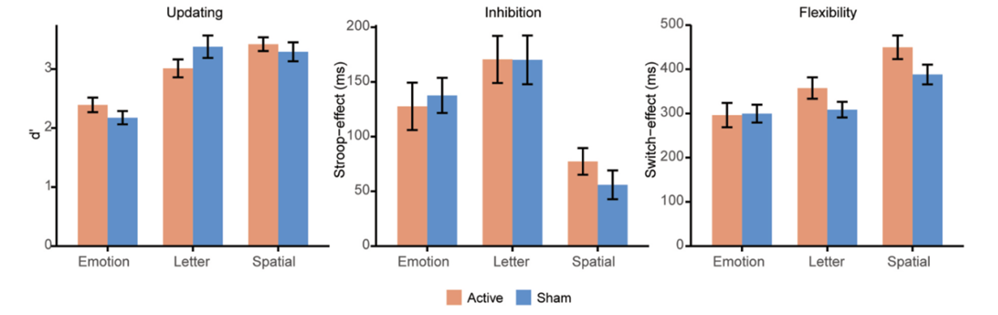

在认知功能方面,由于现阶段tPBM技术的主要调控区域为前额叶,该区域与执行功能密切相关。因此研究团队开展了9个实验,对执行功能的3个主要成分(刷新、抑制、认知灵活性)的3个模态(情绪、字符、空间),进行了全面的检测(图5),验证了tPBM不会对该能力造成任何损伤。这些结果在一些任务上表现出提升的趋势,但由于安全性的研究假设,并未对结果进行进一步的分析和讨论。

图5 执行功能的测试成绩。共对执行功能的3个子成分(刷新、抑制、认知灵活性)进行了分析,对每个子成分的讨论均从情绪、字符、空间模态展开。

耐受性是决定tPBM在特殊群体中应用价值的关键因素。tPBM具有调控过程无痛感、无噪音干扰的特性,研究团队结合系统的量表评估,验证了受试者在疲劳、瘙痒、疼痛、灼烧感、温热感、眩晕和困倦等方面的不适感均极低(图 6),量化验证了tPBM的良好耐受性。并且受试者在接受真刺激与假刺激时,这些维度的感受评分之间没有任何显著差异。(在真刺激强调真假刺激的变化)

图6 受试者在接受tPBM时的主观感受性。得分为 0、1 和2 分别表示无感、轻微感和中等感受。除温暖感和困倦感外,其余五个维度的平均得分均低于 2,表明感受非常微弱。

tPBM作为一种新兴的非侵入式脑调控技术,以其柔和的调控特点和独特的代谢机制受到广泛关注。然而,鉴于其机制新颖且尚处于早期发展阶段,全面验证其有效性和安全性一直是促进该技术广泛应用的核心前提。该研究的开展,不仅弥补了领域内安全性评估的空白,还为其在科学研究和临床实践中的规范化应用提供了重要依据。特别是对于儿童等低耐受群体以及代谢相关的神经疾病患者,这项研究进一步明确了tPBM的潜在适用性和技术优势。

该研究是国内外首次以全面且量化的方式,从脑结构、脑功能、认知能力和主观感受等多个维度展开,为tPBM的临床转化与推广建立了安全性基础,并为解决伦理审查及技术规范化等难题提供了方向。

该项研究工作得到了科技创新2030-“脑科学与类脑研究”重大项目(2022ZD0211300),国家自然科学基金青年项目(62201064),中国医学科学院中央研究院非营利性基金(2024-RC416-02)等项目的资助。北京脑科学与类脑研究所赵晨光、崔再续与山东齐鲁医院的曹爱华为文章的共同通讯作者,北京脑科学与类脑研究所李智林和山东齐鲁医院赵永恒为论文的并列第一作者。

仅用于学术分享,若侵权请留言,即时删侵!

欢迎加入脑机接口AI星球,获取更多脑机接口+AI等领域的知识和资源。

合作咨询请添加微信:RoseBCI【备注:姓名+行业/专业】。

欢迎来稿

1.欢迎来稿。投稿咨询,请联系微信:RoseBCI

点击投稿:脑机接口社区学术新闻投稿指南

2.加入社区成为兼职创作者,请联系微信:RoseBCI

一键三连「分享」、「点赞」和「在看」

不错过每一条脑机前沿进展

扫码添加微信

扫码添加微信

- 点赞 0

-

分享

微信扫一扫

-

加入群聊

扫码加入群聊

扫码加入群聊